1965年,罗瑞卿将军因遭党内部分人士的攻击陷害,被免去中国人民解放军原总参谋长一职。

对于新任总参谋长人选,中央军委领导一时难以决断。最终,中央军委副主席叶剑英元帅向毛主席提议由杨成武担任。

提及杨成武,毛主席稍作思考后点头批准其任命,周总理与少奇同志对此同样无异议。

国防部长林彪得知此事后,向中央军委提出了异议。毛主席洞悉林彪的意图后,迅速理解了其深层含义,并采纳了林彪的意见。

杨成武与林彪相识甚久,且林彪曾为杨成武上司。然而,在林彪对杨成武的任命上,他却持有异议,这一异议的具体内容究竟为何?

【“代”总参谋长】

在上海召开会议的原因是,毛主席原计划在浙江视察时,突接密报称有人意图加害党内同志并扩大斗争,故改变行程于此地召开紧急会议。

鉴于事件涉及敏感人员,毛主席高度重视,迅速决定立即召集会议,以商讨应对之策。

此时,多位中央政治局同志在上海休养,毛主席随即自杭州赴沪,并于12月8日主持召开扩大会议,该会议后来被命名为“上海紧急会议”。

会议中,毛主席提及收到的秘密举报信,信中明确指出党内个别同志企图密谋加害同志,并附有所谓“证据”,言之凿凿。

尽管毛主席初时不信这封举报信,但它已传至多位中央领导手中。为避免同志间猜忌,此事必须在扩大会议上彻底解决,不留争议。

会议最终决定,依据信中所举报内容,对现任中国人民解放军罗瑞卿将军解除所有职务,以观其后续表现。

此次会议标志着后续特殊时期的开端,罗瑞卿将军不幸成为这段历史中首位蒙受不白之冤的党内同志。

罗瑞卿将军遭举报,并未让毛主席意外。尽管深受信任,但他党性强、讲原则,不随波逐流,不攀附权贵,故有此举。

延安时期,毛主席曾温和地告诫罗瑞卿:“水太过清澈便无鱼生存,人过于苛察则无同伴相随。”

长征前,毛主席性格刚烈,坚守原则,故与中央多数同志关系不睦。这导致王明、博古等人篡权,一度使红军误入歧途。

长征后,毛主席学会了克制脾气并团结多数同志。到延安时,他劝解罗瑞卿,但罗瑞卿未能领会主席的良苦用心。

按理说,罗瑞卿将军的这种性格本是优点,但在那段特殊时期,却不幸成为他人蓄意攻击的手段。

罗瑞卿将军卸任总参谋长后,谁来接任这一职务,随即成为亟待解决的又一关键问题。

部分同志提出的人选很快被否定。最终,中央军委副主席叶剑英向毛主席推荐了副总参谋长杨成武。

叶帅推荐杨成武,依据的是其卓越的综合素质。杨成武在副总参谋长职位上表现出色,能力足以胜任总参谋长一职,此推荐无关个人喜好。

杨成武性格随和且立场坚定,与党内同志相处融洽,因此由他担任需协调各方的参谋长,极为合适。

毛主席听取叶剑英副主席意见后,稍作沉思便点头同意任命杨成武同志,并询问其他同志:“对于此任命,大家还有无异议?”

会议上,刘少奇与周总理均支持杨成武同志的任命。随后,毛主席提出:“林彪正在华东医院休养,应征询其意见,毕竟他是国防部长,对军队事务最为熟悉。”

令人惊讶的是,林彪在得知杨成武的任命消息后,并未提出任何异议。

他提议道:“依我看,不妨在他总参谋长的职位前加个‘代’字,改为代总参谋长更为合适。”

将经中央政治局一致同意的杨成武同志任命为代总参谋长之事若外泄,恐会引起对杨成武将军的不信任误解。

叶剑英对林彪的做法感到困惑,向毛主席汇报后,毛主席却领悟了林彪的意图,遂同意杨成武先以代理身份担任总参谋长,暂缓正式任命。

实际上,林彪建议杨成武暂代总参谋长一职,并非出于个人偏好,而是立足于整体战略考量。

徐向前、粟裕、黄克诚、罗瑞卿等曾任中国人民解放军总参谋长,均为元帅或大将。相比之下,杨成武不仅年龄最小,军衔也相对较低,仅为上将。

所以,林彪清楚杨成武的能力,作为老上级他无疑认可。但总参谋长一职,还需资历与威望。故林彪先让杨成武代理,待能力获公认后,再正式任命。

另一边,杨成武得知任命后情绪平稳,对林彪将其由“正”改“代”的意见并无不满。相反,他内心忐忑,疑虑自己能否胜任代理总参谋长一职。

闻杨成武之忧,林彪特邀其深谈。谈话中,林彪劝其释怀重负,尽心竭力,勿负主席厚望。

【长汀虎将】

林彪与杨成武乃多年革命战友,自杨成武初入红军起,林彪便担任其领导职务。

彼时,红军战士多为贫寒子弟,鲜有正规教育背景,军事素养更是无从谈起。

因此,红军中具备文化知识的指战员会向基层领导授课,随后这些领导再将所学知识传授给广大的普通战士。

正因秉承此优良传统,红军紧密团结于党旗下,形成了一支纪律严明、绝对服从指挥的革命军队。

杨成武与林彪的相识,源自一次干部培训活动,正是在这次培训中,两人有了交集。

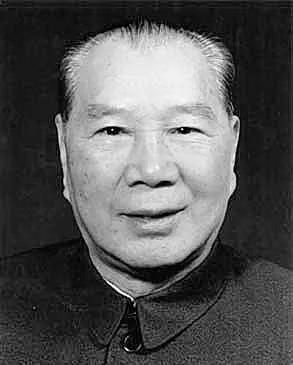

杨成武,福建长汀1914年生人,其村中有位清朝老秀才,坚持为贫童授课。在老秀才的教导下,杨成武完成私塾学业,并成功考入长汀中学。

红军抵达长汀后,杨成武见他们为百姓挑水、砍柴、照料农田,深感其与军阀迥异,遂萌生了加入红军队伍的念头。

1930年,古田会议结束后不久,杨成武毅然加入红军,并随即成为中国共产党的一员。

杨成武因读书有文化,加入红军后迅速获重点培养,不到一年便任红四军二师连指导员,并被选入林彪的干部培训班,这里也是他与林彪初次相遇之地。

当时,23岁的林彪在红四军中声名显赫,已任军长之职。他被誉为毛委员的爱将及红军中最杰出的战将,众多荣耀光环集于一身。

杨成武聆听林彪讲课后,方觉那些赞誉林彪之辞确非过誉。

当时,多数红军基层将士认为勇猛作战便能所向披靡,但林彪教导他们需观察战场,把握全局。在地图上,要能迅速识别关键位置,并警觉潜在的绝境,避免陷入。

林彪既为缺乏完整军事理论培训的基层指战员讲解实用军事理论,又激励他们将知识应用于实践,强调理论与实践的紧密结合。

经他教导,杨成武不再局限于军事视角。日后战场上,他依然英勇,但更多时候,他凭借综合素质完成任务,力求减少红军战士伤亡。

1934年,受“左”倾错误路线影响,红军踏上长征路。时任红二师四团政委的杨成武与团长黄开湘,亲自指挥攻克腊子口、夺取泸定桥,为中央红军安全撤退开辟道路。

杨成武亲自参与指挥了长征中最著名且凶险的腊子口战役与泸定桥飞夺战,这两场战役充分展现了他的卓越军事能力。

红军抵达延安后,因喜爱杨成武,毛主席亲笔致信抗大教育总长罗瑞卿,嘱其留住即将东征的杨成武,安排其进入抗日军政大学深造。

【军中赵子龙】

林彪作为杨成武的初位“老师”,传授了他战术;而毛主席则是他的第二位老师,引领他领悟了战略思维的真谛。

长征途中,毛主席已闻杨成武卓越战功,但因国民党紧追不舍,未能相见。直至红军在延安建立新根据地,毛主席才得以见这位福建长汀的勇将。

毛主席对杨成武的喜爱广为人知。在与朱总司令交谈时,他称赞杨成武为红军中的“赵子龙”。红军名将众多,杨成武能获此比喻,足见毛主席对他的偏爱。

杨成武在抗大学习期间,毛主席常邀他至窑洞共议时局,闲聊间,主席深刻剖析国内革命、日军侵略、世界反法西斯斗争及共产主义前景。

在主席的悉心指导下,杨成武的视野和格局大幅拓展,为他的未来发展奠定了坚实的基础。

经过抗日军政大学的学习及主席的指导,杨成武成功融合革命热忱与爱国情怀,摒弃对国民党的仇恨,与之再度合作,共同投身抗日救亡事业。

抗日战争期间,杨成武指挥部队成功击毙日军高级将领阿部规秀,后者为抗战中被我军击毙的最高级别日军将官,彰显了杨成武卓越的军事指挥才能。

凭借卓越的军事才能,杨成武在解放战争及抗美援朝中屡被派往前线抗敌。他未负毛主席厚望,军事生涯中屡次出色完成任务,甚至超越预期。

新中国成立后,1955年,杨成武因在新民主主义革命中的卓越贡献,被中央军委授予上将军衔,尽管其战功卓著,足以胜任大将,但因年轻且入党较晚,仅获“上将”。

因此,他后来被提名解放军总参谋长时,因军衔和资历,林彪建议他先任代总参谋长。遗憾的是,杨成武将军直至最后都未能去掉这个“代”字。

这并非意指杨成武将军作为代总参谋长工作有失水准,实则他在此期间勤勉尽责,备受党内同志赞誉。

1967年,毛主席计划南巡时,特别指令杨成武随行,一同视察各地的解放军军区。

南巡时,杨成武不仅是毛主席的巡视同伴,还贴身保卫其安全。毛主席赞誉他:行事能上下左右皆赞,不越权生怨,亦不失职添累。

回京后,杨成武常受毛主席称赞,引起党内部分反革命分子不满。他们四处诽谤杨成武将军,终致其在1968年被撤职,离开了军队。

动荡结束后,经叶剑英元帅再次举荐,杨成武获重用,重返解放军部队,继续其军事工作。

此时,解放军历经多年动荡,各岗位亟需能力强、资历深的同志引领回归正轨。

杨成武复出后赴地方任职,勤勉数十年。至其退休时,始终未获正式任命为解放军总参谋长。

尽管子女为他感到遗憾,老将军却乐观表示:“无论有无‘代’字头衔,我毕竟在那个岗位奉献过,连毛主席都称赞我的工作。”

2004年2月14日,杨成武在北京逝世,终年90岁。

杨成武将军系革命战争年代的老兵,年轻时英勇奋战,杀敌无数,始终不负国家重托。

步入中年,杨成武将军不计较职位高低,始终坚守岗位,尽心尽责,无愧于党的信任,亦无愧于人民的期望。

晚年时,杨成武将军见证了新中国改革开放后的迅速崛起,并欣喜地看到了中国成功申办北京奥运会的辉煌时刻。

我认为,杨成武老将军晚年生活幸福且乐观,众多如他般的革命先辈,同样为中国人带来了崭新的希望与幸福的生活。