胡琏,黄埔四期的杰出毕业生,一位在国民党历史上有着举足轻重地位的将领。

早年投身革命的胡琏,经过了北伐、抗日战争的洗礼,在战场上积累了丰富的经验与荣誉。

但随着内战爆发,国民党兵败逃往台湾,他的下半生因此充满了孤独与遗憾。

令人疑惑的是,晚年的胡琏,绝口不提曾经和他在战场上交手的粟裕。

而在他去世前,他曾让子孙拿纸笔,画下了一幅地图。

胡琏为何晚年绝口不提粟裕?他临终前画下的地图又有什么深意?

黄埔岁月

黄埔岁月胡琏出生在陕西华县的一个贫困农家,尽管家境贫困,但父母仍全力供他读书。

胡琏在当地的私塾读书,他头脑灵活,成绩突出,渐渐成为了大家称赞的对象,也因此他获得了更多的学习机会。

但小学毕业后,因为家境困难,他就无法继续上学了,母亲希望他去教书,做生意,他都不干,最后决定投军。

胡琏并没有成为一名战士,而是先去了西北军冯子明的部队担任文书,负责部队的文件、报表和军务记录。

这个职位虽然不是直接参战的职务,但胡琏却从中汲取了丰富的经验,也锻炼了自己的组织和指挥能力。

在冯子明部队的日子里,胡琏偶然听说了孙中山在广州创办的黄埔军校,他当即决定报名参加考试,去追寻自己的理想。

胡琏为了筹集学费,将新婚的妻子吴秀娃的首饰卖掉,凑足了前往广州的盘缠。

最终他也没有辜负自己的努力和家人的期待,如愿考上了黄埔军校。

军校的生活充满了艰苦与挑战,但胡琏并未因此退缩,他不仅学到了先进的军事理念,还结识了许多志同道合的朋友和战友。

凭借着扎实的基础和不懈的努力,他逐渐在同学中脱颖而出,成长为一名有理想、有抱负的革命军官。

黄埔四期的毕业生,几乎都被投入到了国家的各项重大军事行动中,胡琏也不例外。

毕业后他参加了北伐战争,因为勇敢和机智,他得到了上级的赏识,不断晋升,最终成为了团长。

抗日名将

抗日名将全面抗日战争爆发后,胡琏毫不犹豫地投身到这场关乎民族生死存亡的战争中。

1941年8月,淞沪会战爆发,上海成为了日军进攻中国的重要战场。

胡琏当时担任第六十六团的团长,领导着一支充满士气的队伍,坚守着上海北面罗店一带的阵地。

在这场充满生死考验的战斗中,胡琏不仅表现出了卓越的军事才能,也展现了他非凡的领导力和临危不乱的智慧。

淞沪会战的初期,日军以猛烈的攻势扑向上海,他们凭借空军的支援和强大的火力优势,不断推进。

面对这样的敌人,胡琏并没有选择硬拼,而是采取了灵活的战术,通过对地形的巧妙利用,来最大限度地减少敌人的优势。

他迅速指挥部队在有利的地点布设机枪火力网,依靠掩体和阵地防守,阻止了日军的迅猛进攻。

但日军的压力依旧巨大,面对空中和炮火的双重攻击,胡琏的部队伤亡惨重。

尽管如此,胡琏并没有被这些困难所打垮,他亲自指挥敢死队出击,用集束手榴弹炸毁了日军的坦克,击退了敌人的一轮又一轮进攻。

在战斗最为激烈的时候,胡琏带领部队进行肉搏战,和日军展开了生死搏斗。

胡琏的英勇表现,迅速激发了士兵们的士气,在接下来的几天里,胡琏领导着部队一次又一次地打退了日军的进攻。

虽然最终上海还是未能守住,日军突破了上海防线,但胡琏的英勇行为却让他赢得了全军上下的赞誉,也让蒋介石对他刮目相看。

战争结束后,胡琏被提拔为旅长,成为了国民党军队中的一位重要将领。

接下来的几个月里,胡琏继续活跃在抗日战场上,在胡琏的带领下,他的部队调整了战略,迅速投入到了其他战斗中。

尤其是在南京失守后,国民政府迁往重庆,胡琏却毅然留在了沦陷区,继续组织游击战并指挥作战,始终未曾低头屈服。

这段时期,胡琏不仅积累了丰富的实战经验,也逐渐建立了自己在军队中的威望。

尽管战争的局势依旧艰难,胡琏从未放弃过对胜利的希望,他的名字逐渐成为了抗日战争中的一个象征,象征着勇敢、坚韧和不屈不挠的战斗精神。

内战兵败

内战兵败抗日战争结束后,胡琏的人生进入了一个新的阶段,随着国民党政府与解放军之间的内战爆发,胡琏的军事生涯也经历了剧烈的转折。

解放战争的初期,胡琏凭借抗战时期的荣誉和经验,依然拥有较高的军衔和威望。

但随着战局的变化,原本在抗日战争中表现突出的他,逐渐暴露出无法适应新形势的弊端。

在与解放军的对抗中,胡琏经历了几次惨痛的失败,这些失败不仅重创了他个人的军人身份,也深深困扰了他的一生。

解放战争的前期,胡琏率领的部队主要在华东地区与解放军进行对抗。

尽管他有着丰富的抗战经验,但在面对解放军时,胡琏显得有些力不从心。

尤其是在宿北战役中,胡琏并未充分预见到解放军的战术变化,轻敌而导致部队陷入包围。

尽管他最终设法带领残余部队逃脱,但这次失败却成为了他心头挥之不去的阴影。

而指挥这场战役的粟裕将军,也从此给他留下了深刻的印象。

随着孟良崮战役中,同样出身黄埔四期的张灵甫惨死在解放军的围歼之中,胡琏感受到了巨大的压力。

张灵甫的死对胡琏来说,不仅是一个战友的牺牲,更让胡琏深刻认识到,粟裕的军事才能已经远远超出了他之前的预料。

在孟良崮战役后,胡琏逐渐陷入了对解放军指挥官的敬畏与自我怀疑的双重困境中。

他不仅对自己是否能继续在这场战争中获胜产生了疑虑,也开始质疑国民党是否能在这种绝境中逆转战局。

尽管胡琏在与解放军的交手中屡屡设法脱身,但每当他回想起与粟裕几次交锋时的情景,心中便充满了阴影。

尽管他外表冷静,但他的内心深处却始终无法摆脱对粟裕的恐惧,直到国民党兵败,他逃往台湾,这种阴影和恐惧也始终没有消除。

晚年遗憾

晚年遗憾岁月流转,胡琏远离了硝烟弥漫的战场,进入了安静的晚年生活。

在他晚年的日子里,胡琏表现得沉默寡言,他很少提及那些曾经他引以为豪的战场生活,对于粟裕这位解放军知名将领更是绝口不提。

他对粟裕的回避,不仅是因为曾经战场上留下的阴影,也是因为他晚年不再关注曾经在军中的辉煌成就。

晚年的胡琏,显得有些孤独,他有很多的时间都沉浸在对故乡的思念中。

1977年,胡琏因为患心脏病,身体越来越虚弱,他自知时日无多,在临终前,要求子孙拿来纸笔,画了一幅陕西华县的地图。

这幅地图,承载了他对故乡无尽的思念,可他知道,自己再也回不去故乡了。

胡琏去世后,他的家人按照他的遗嘱,将他的骨灰撒在了金门和厦门之间的海峡。

胡琏的一生充满了辉煌与悲情,英雄与迷茫交织在一起。

从黄埔军校到战场上的冲锋陷阵,再到晚年的独自沉思,胡琏的故事给我们展示了一个复杂的历史人物形象。

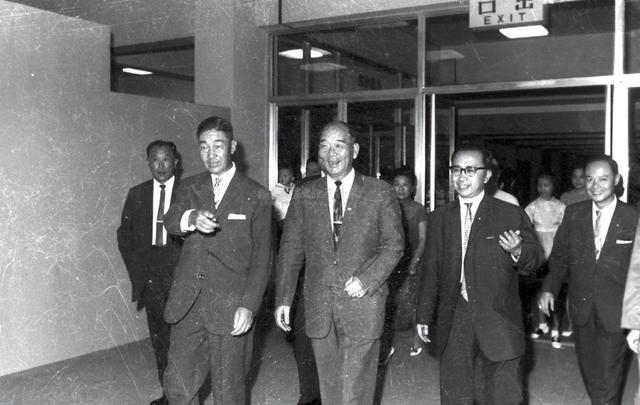

胡琏(左三)

在历史的长河中,他的名字或许会因战场的成败而被铭记,但作为一个人,胡琏所经历的心路历程和内心挣扎,恐怕只有他自己知道了。