引言

“不推车,车就会停下”是生活中常见的现象,许多人因此认为“力是维持物体运动的原因”。这种观点从古希腊亚里士多德时代延续两千余年,直至伽利略与牛顿的突破性研究才被推翻。本文将通过历史溯源、实验验证和理论分析,阐明这一观念的错误本质。

一、历史迷思:亚里士多德的“自然运动”理论

公元前4世纪,亚里士多德提出:“物体的运动需要力的持续作用”。他认为:

地面上的物体若不受力,会趋向“自然静止”;

天体运动由“第一推动力”维持,具有神秘色彩。

局限性:该理论符合日常观察(如马车需马拉才能前进),但未考虑摩擦力、空气阻力的干扰,混淆了“运动现象”与“运动本质”。

二、实验革命:伽利略的理想斜面实验

17世纪,伽利略通过“理想实验”挑战传统认知:

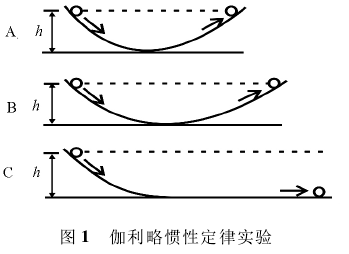

实验设计:

让小球从光滑斜面滚下,冲上另一侧斜面,最终达到原高度;

逐渐减小第二斜面倾角,小球运动距离越来越远;

当第二斜面水平时,小球将永远匀速运动。

结论:

若消除摩擦力,物体运动无需外力维持;

力不是维持运动的原因,而是改变运动状态的原因。

意义:该实验首次揭示“惯性”概念,为牛顿第一定律奠定基础。

三、理论奠基:牛顿第一定律的数学表达

牛顿在《自然哲学的数学原理》中总结:

“任何物体都保持静止或匀速直线运动状态,除非有外力迫使它改变这种状态。”

关键解读:

惯性是物体的固有属性:

质量越大,惯性越强;

无需外力维持惯性运动。

力的作用效果:

产生加速度(改变速度大小或方向);

与“维持运动”无必然联系。

实例分析:

现象:踢出的足球最终停下;

误解:“脚施加的力耗尽,足球失去动力”;

真相:摩擦力与空气阻力使足球减速(外力改变运动状态)。

四、现实矛盾与科学解释

矛盾1:为何生活中物体运动需要持续施力?

解释:地面摩擦力、空气阻力等外力不断改变物体运动状态。

例证:

冰壶运动员松开手柄后,冰壶仍滑行数十米(冰面摩擦小);

太空中的卫星无需燃料即可绕地球运动(近似真空环境)。

矛盾2:汽车匀速行驶时为何需踩油门?

解释:

油门提供动力以抵消地面摩擦与空气阻力;

若撤去动力,汽车将因阻力减速(牛顿第一定律的体现)。

五、现代科学验证与应用

航天器轨道运动:

国际空间站以7.8 km/s绕地球运动,无需持续动力(仅需微量燃料修正轨道);

验证了“无外力下物体保持匀速直线运动”。

粒子加速器实验:

质子束在真空管道中接近光速运动,仅需电磁场改变方向,无需持续加速力。

结论

“力是维持运动的原因”源于对现象的表面观察,而科学通过理想化实验与数学建模揭示了本质。牛顿第一定律不仅修正了千年迷思,更成为经典力学的基石。理解这一原理,有助于我们认知从微观粒子到宇宙天体的运动规律,并为现代科技(如航天、自动驾驶)提供理论支撑。科学的发展,正是不断挑战直觉、探寻真理的过程。

标题错误了,力不是维持物体运动的原因,力是改变物体运动状态的原因。