1994年10月初,二编室红主任找我,让我回复一位读者的来信。二编室主管的二版上,有个栏目叫“305室告诉你”,专门回复读者来信的提问。印象中二编室的办公室为报社办公楼3楼的305室,所以就给这个回答读者提问的专栏起了这么个名字。

这篇读者来信问的是“国营企业”和“国有企业”有什么区别。红主任认为我主管工业报道,回答这个问题最合适,就把来信转给了我。我查找了相关资料,作了回答。稿子刊登在1994年10月8日的《保定市报》。内容如下:

“国营”企业为何改称国有企业?

问:自去年以来的报刊宣传中,已看不到“国营企业”的提法,而代之以“国有企业”。可是现在一些企业和新闻媒体在广告宣传中仍在提“国营”, 这样讲是否确切?“国营”与“国有”有何区别?

读者李文明

答:社会主义市场经济条件下的全民所有制企业,应称为“国有企业”。“国营企业”是计划经济条件下对全民所有制企业的一种称谓,因此,在目前是一种过时的提法。

1993年3月29日第八届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》明确提出,将“国营经济是社会主义全民所有制经济”修改为“国有经济,即社会主义全民所有制经济”,将“国营企业在服从国家的统一领导和全面完成国家计划的前提下,在法律规定的范围内,有经营管理的自主权”修改为“国有企业在法律规定的范围内有权自主经营”。

在此之前,即 1992年10月,党的十四大文件中,已将“国营企业”改为“国有企业”。

之所以要进行这种修改,是因为随着我国经济体制改革的深化,我国由计划经济向市场经济转轨。两种不同的经济体制,对全民所有制企业由谁经营的要求截然不同。计划经济体制下,全民所有制企业归国家所有,由国家经营,中央各部门投资经营的称“中央国营”,县以上人民政府投资经营的称“地方国营”,企业实质上不过是“加工车间”,因此,称其为“国营”。1984年之后,随着市场调节在经济生活中分量的不断加大,全民所有制企业的经营自主权也不断扩大,尤其是我国确定建立社会主义市场经济体制之后,要求全民所有制企业逐步改造成为自主经营的法人实体,再称其为“国营”便很不确切。

“国营企业”与 “国有企业”的主要区别有:一、国营企业的资金不分资本与负债,都来源于国家;国有企业的资金来源则分为资本与负债。二、国营企业国家既享有出资收益权,又享有财产物权;国有企业国家享有出资收益权,企业享有财产物权。三、国营企业国家对企业经营债务承担无限责任;国有企业国家只按出资额对企业经营债务承担有限责任。四、国营企业是政企合一的组织;而国有企业是独立于政府的经济组织。

既然党的代表大会和宪法中均改称“国有企业”,那么再继续宣传“国营企业”这一名称显然是错误的。

本报记者

苑战国

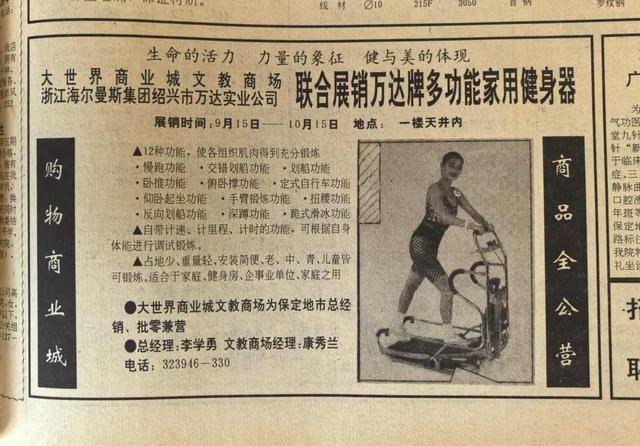

此后,我观察了一下,我们《保定市报》的商业广告中,就有商场打出了“商品全公营”的广告语,看来读者反映的问题确实存在。我不由起了好奇心,人们为什么在“国营企业”这个名称已退去历史舞台的情况下,偏偏还要强调这个身份呢?我猜着是因为与很红火的非国有市场相比,他们有些冷清,就想强调一下他们是“公家的”、“国家的”,不会坑人。猜来猜去,就决定写篇文章议论一下。我的这篇文章刊登在1994年10月19日的《保定市报》,署名用了个随机起的笔名。内容如下:

重提“国营”好困惑

秦之初

自打党中央决定建立市场经济体制,“国营”的提法便被“国有”所取代。可在近日的一些广告宣传中,它竟成了一些国有商业企业招徕顾客的口号,不由令人顿生困惑。

人免不了要怀旧,利用人们的怀旧心理推销商品,也算得上一个好主意。可笔者印象里一般利用的都是人们好的回忆,譬如新中国面粉厂推出断档40多年的太极图牌红鱼面粉,就是因为它当年不仅名震古城,而且誉满京津,老保定回忆起来,至今还说“味道好极啦!”

然而,当年的国营商业给人们留下了什么回忆呢?同事们议论起来,首先想到的是“官商作风”。由于那时东西奇缺,而国营商店售货员手中又独握“恩赐”的权力,所以那态度里便颇多高傲的“官商”气,墙上贴着“百挑不厌”,不过“三挑”售货员就柳眉倒竖,那是常事儿。以至后来不少人把国营商店当成“服务质量差”的同义语。而今的国有商业企业做广告,为什么不讲“过五关”,偏要讲这段“走麦城”,此乃笔者的困惑之一也。

以笔者的非企业家之心,度这些企业经营者之腹,想来他们认为非国有商业质次价高的名声瓜连了国有商业,所以要在广告中,特意将“国营”突出出来。可这样宣传却未必能达到预期目的,因为一般顾客很难有这么高的“阶级觉悟”,将“所有制”划得如此泾渭分明。东风桥市场是清一色的非国有商业,可每天照样熙熙攘攘,顾客并没有因“阶级成份”而鄙弃它。当今的消费者购物唯一考虑的是质量、价格、服务这类的因素,可这些国有商业企业做广告时,为什么不迎合消费者心理,讲讲自己的经营方略,如货真价实,“诚”、“信”无谎等等,而偏要讲“阶级成份”?此乃笔者困惑之二也。

在商海搏击中,通过塑造经营者的良好形象,来提高企业知名度,是常用竞争方法之一。这种方法一般要突出经营者开拓进取、改革创新的精神风貌,把自己描绘成十足保守、十足僵化的落伍者的宣传还很少见。大家都知道,我国改革的取向是建立社会主义市场经济体制,而社会主义市场经济条件下的全民所有制企业,已于1992年党的十四大便改称为“国有企业”,以使其符合企业自主经营的新特征。而一些国有商业企业在广告中,却反复强调计划经济条件下的“国营”, 使人觉得他们仿佛置身于中国的改革之外,“不知有汉,无论魏晋”。为什么要花钱给自己树立这么个形象,此乃笔者的困惑之三也。

笔者愚钝,还望大倡“国营”者昭示一二。

(除稿件,其余照片来自网络。)