在一个阳光明媚的春日,朋友们围坐在一起闲聊,话题不知怎的就跟中国历史的经典故事扯上了关系。

有人说,“你们知道为什么中国人称自己为炎黄子孙吗?”这一问引发了一阵热烈的讨论,大家你一言我一语,故事纷至沓来。

大约四千多年前,轩辕黄帝和炎帝是两个强大的部落首领。

当时,九黎族的蚩尤也不甘示弱,经常骚扰黄帝和炎帝的地盘。

黄帝和炎帝结成联盟,共同对抗蚩尤,最终取胜。

传说中,蚩尤的俘虏被称为“黎民”,即如今“人民”的前身。

更有趣的是,黄帝和炎帝还是近亲,所以后代才会习惯把自己称为“炎黄子孙”。

这个称呼不仅仅是血缘上的延续,更象征了中华民族的团结和力量源泉。

这段历史不单单是一个传说,它还深深植根于每个中国人的文化基因中,成为我们身份的一部分。

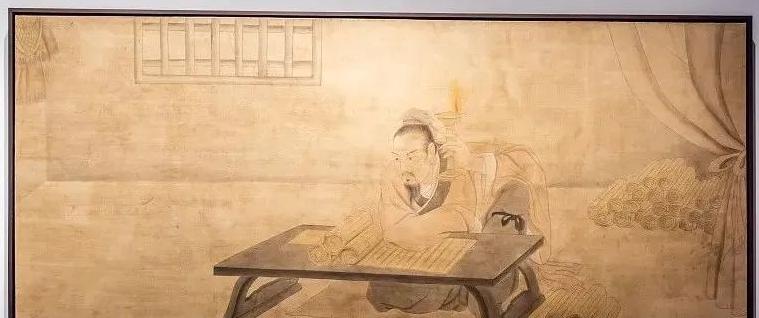

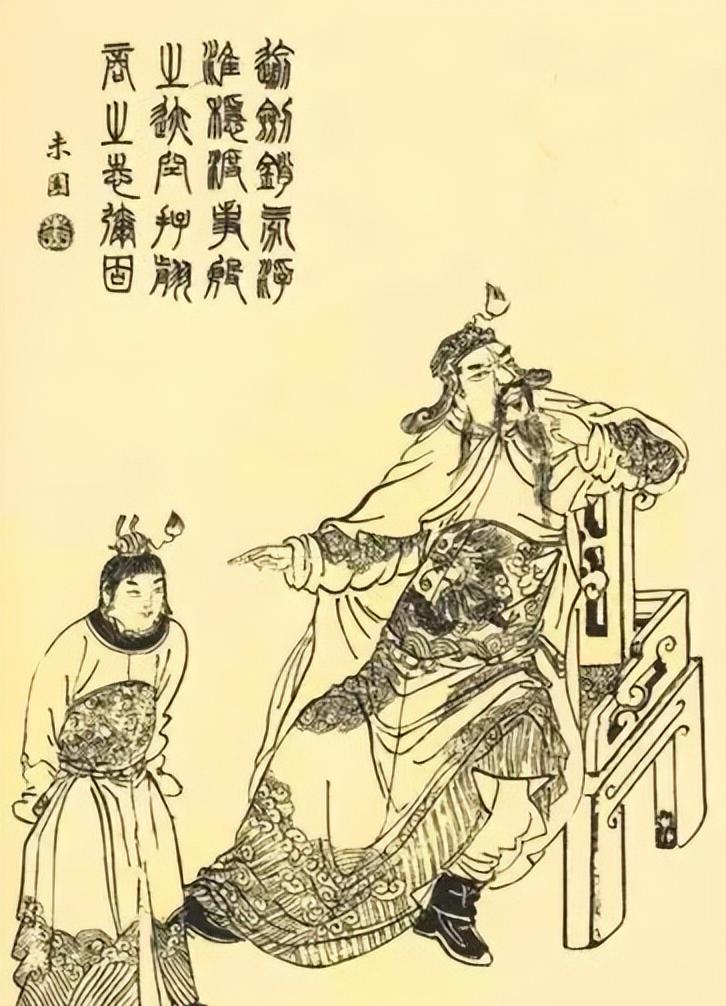

每次提到周公,脑海中浮现的总是那个礼贤下士、求才若渴的形象。

周公姓姬名旦,是周文王的第四子,武王的弟弟。

他不仅两次辅佐武王伐纣,还在武王崩后辅助成王,治国理政,制礼乐,让天下大治。

周公“一沐三握发,一饭三吐哺,起以待士”的故事至今流传。

想象一下,一个国君连洗头和吃饭的时间都没空,因为他要接待和招待贤士。

这种对人才的渴求和尊敬,不仅成就了周王朝的辉煌,也为后人树立了重视人才的典范。

春秋时期,齐国的齐桓公有两位好臣子:管仲和鲍叔牙。

这两个人的友谊成了千古流传的佳话。

起初,他们各自辅助不同的公子,但政治风云变幻,鲍叔牙不顾个人安危,把被囚的管仲推荐给了齐桓公。

管仲出任丞相后,鲍叔牙愿意甘居其下,尽心辅佐,丝毫没有嫉妒心。

管仲也感激地说过:“生我者父母,知我者鲍叔牙也。

这种深厚的友谊和互信,让齐国成为当时的霸主。

这种不计较名利、互相信赖的友谊,至今都是我们所推崇的友情典范。

你听说过成语“秦晋之好”吗?

这源自春秋时期秦国和晋国之间的多次通婚。

晋献公把女儿嫁给了秦穆公,之后重耳在外漂泊了十九年,无家可归。

直到流亡到秦国,秦穆公将自己的女儿文嬴和同宗四个女子嫁给他,并帮助他回国成了国君。

这个故事不仅仅是两个国家的政治联姻,更体现了人与人之间深厚的情感和盟友情谊。

这种友谊在当时不仅增强了两国的关系,也为后人留下了深刻的印象。

今天当我们说“秦晋之好”,心中依然会泛起一股暖意。

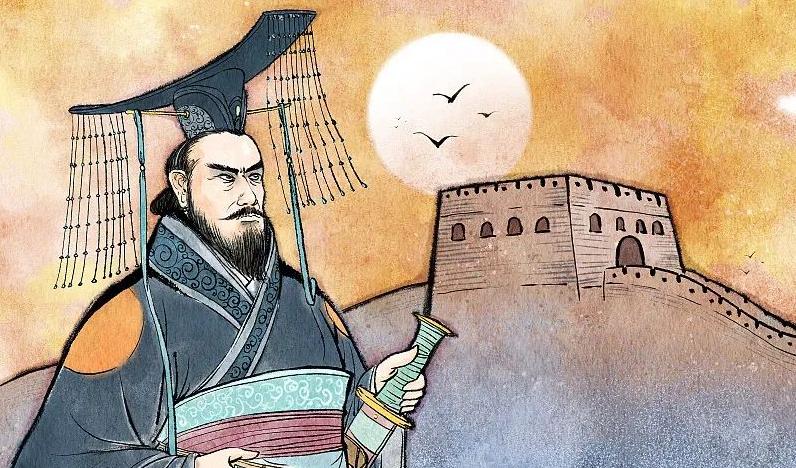

楚庄王在春秋时期北伐至洛水,展示了强大的军事力量。

这个过程中,他派人向周王朝询问传国之宝九鼎的大小和轻重。

这一举动表现了他的野心和对周王朝权力的挑战。

鼎在古代是国家权力的象征,而楚庄王的问鼎之举,隐含着他想要取代周室的雄心。

这也就是“问鼎中原”这一成语的由来。

不难看出,楚庄王不仅仅是一个勇猛的战士,他还深谙权谋,敢于挑战权威。

回到我们的聊天场景,这些历史典故引发了大家对过去的无限遐想。

岁月更替,这些故事仍然在我们的生活中闪耀着智慧的光芒。

它们不仅仅是书本上的干巴巴的文字,更是先人智慧的结晶,教我们如何做人、如何治国、如何对待朋友。

这些故事背后所蕴含的智慧和情感,正是历史的魅力所在。

它们向我们展示了人类曾经的奋斗与梦想,也启发着我们如何在当下生活中找到自己的位置和方向。

每个中国人从小到大都会接触这些典故,它们不仅是文化的一部分,更是我们身份认同的一部分。

它们教会我们谦逊与智慧,勇敢与仁爱。

在这些故事的指引下,我们一步步走到今天。

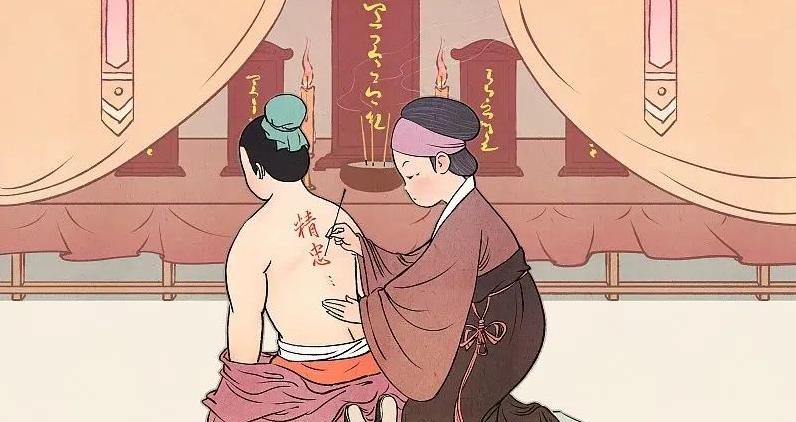

今天,当我们再次看到“炎黄子孙”的称呼,了解其中的历史背景时,通过“周公吐哺”的故事,我们学会了尊重人才的重要性;通过“管鲍之交”,我们懂得了友情的无价;通过“秦晋之好”和“楚王问鼎”,我们感受到了历史的波澜壮阔,与政治的复杂。

历史不仅记录了过去的事件,更在潜移默化中雕琢我们的性格和智慧。

希望通过这些典故,你能对中华文化有更深的理解和感悟,也能在日常生活中找到这些智慧的运用之处。

正因为如此,我们的文化才如此绚丽多彩且历久弥新,成为子子孙孙的宝贵财富。

这些故事是我们民族精神的体现,是我们共同的过去。

它们不仅仅是关于英雄和王朝的历史,它们更是关于智慧、友谊和勇气的哲理。

当你下一次听到“炎黄子孙”这个词,不妨回味一下这些故事,感受其中的厚重与深远。

我相信,这将成为你理解中国文化的一部分,并给你带来无尽的思考和启发。