苦练楷书数十年,老农民的努力为何无果?

每到乡村集市,老李总是忙碌的身影,卖着自己种的蔬果,旁边放着一摞纸和笔墨。

他是我们村里的“书法家”,从青年时期开始,他就迷上了写字,尤其是楷书。

很多村民家里都挂着他写的字,上面还有他的亲笔签名。

几十年来,他的楷书虽然在村里受欢迎,却始终未能入选国家级书法展览。

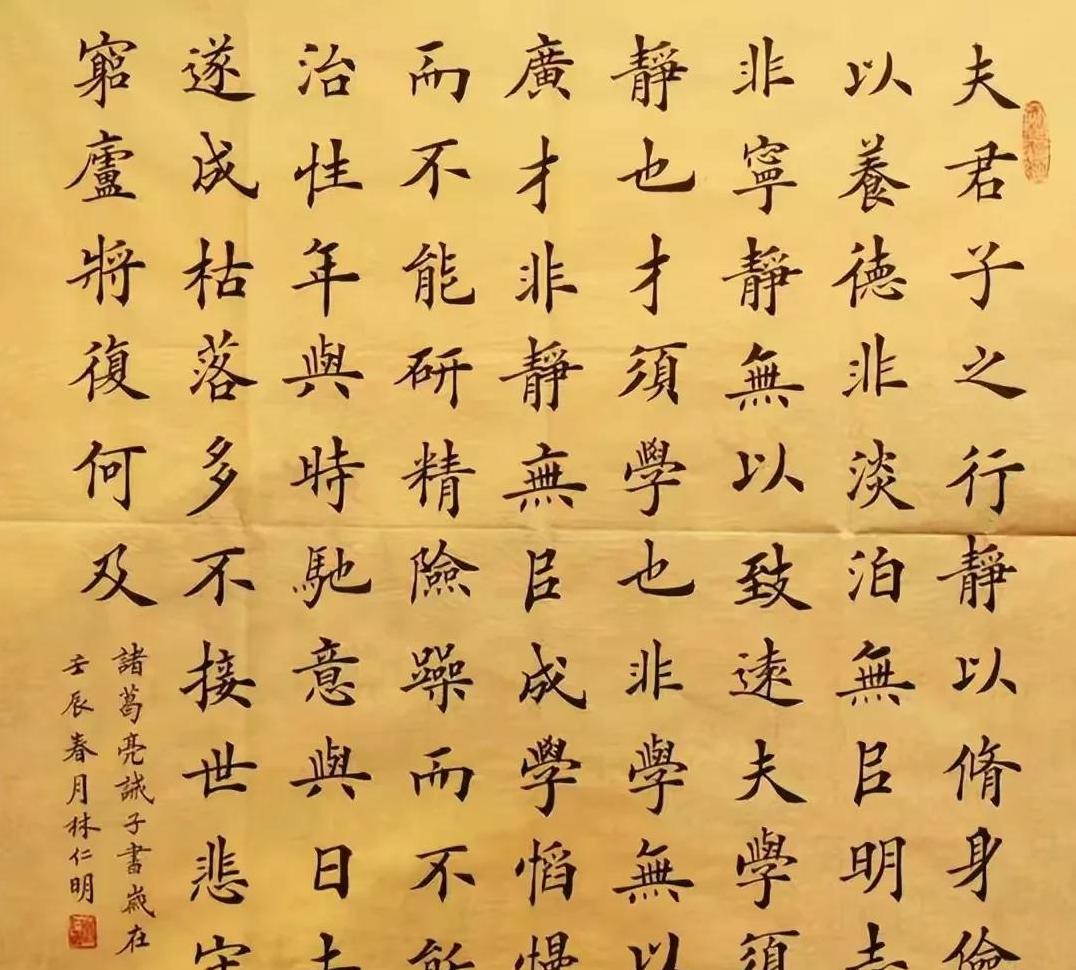

“我这字没问题,比田英章写的还好。”老李常常这样自信满满地说。

可是每次他把自己的作品寄往国展,却总是石沉大海。

一旁的村民们也都不明白,这么好的字,为啥就不能入选呢?

是不是其中有什么猫腻?

专家与评委对楷书的审美偏好事实上,不止是老李,很多楷书书法爱好者都有类似的经历。

楷书作为一种基础书法,很多人都从它入手。

楷书有规律、讲究规范,写起来让人觉得有理可循。

恰恰是这份规范,让楷书在某种程度上失去了“个性”。

书法评委们更多喜欢富有创意、独具风格的作品。

楷书被他们认为过于“正经”,写得再好也难掩其千篇一律的局限。

评委们追求的是一种打破常规的美感,希望看到与众不同的艺术之作。

这就让很多楷书作品,在众多参展作品中显得过于平淡。

楷书的竞争激烈与创新难题楷书爱好者多,竞争自然也就更加激烈。

尤其是像老李这样喜欢欧楷、田楷风格的书法爱好者,他们的作品会被认为是“标准化产品”。

相似的笔触、相似的结构,评委们看到这些就像看到流水线上的商品,甚至有些书法家嘲讽性地称之为“书法匠人”。

老李有一次在集市上遇到一位书法爱好者张大爷,他们聊起了为何自己的楷书作品总是不被认可的问题。

张大爷说:“你写的确实不错,但你这字没新意啊!

大家都写的差不多,评委们习惯了,他们自然不会觉得有什么新鲜的东西。”

“那我该怎么办?”老李有些茫然。

张大爷建议他试试行草书,或者在楷书中加入一些自己的创新。

老李半信半疑,他始终觉得楷书是最美的,不愿轻易改变自己的风格。

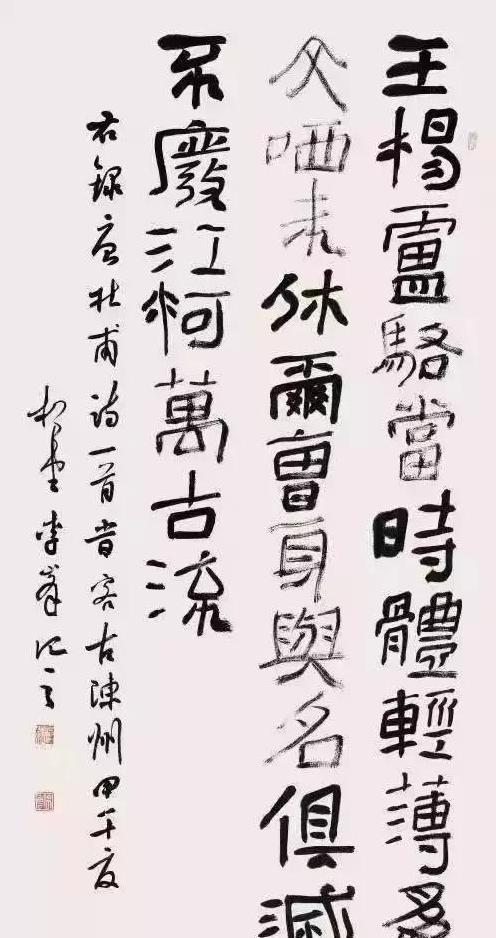

丑书盛行的背后原因与结果丑书,这个词乍听起来有些扎眼,但确实是近年来书法界的一种现象。

所谓丑书,就是那些看起来不那么工整,但却充满个性和创意的书法作品。

它们的出现,常常能博得评委们的青睐。

“你看看这幅字,歪七扭八的,根本不像字!”老李曾经看到过朋友送来的一幅丑书作品,忍不住吐槽。

而令人惊讶的是,这幅字居然入选了国展,还获了奖。

“那天我朋友喝醉了,用脚丫子夹着毛笔瞎写了一通,结果居然成功了。”朋友的这番话让老李无言以对。

也许在书法界,恪守传统反而成了一种束缚。

打破规范,反其道而行之,反倒能够给人耳目一新的感觉。

这样的作品,更容易引发讨论和争议,激发评委们的兴趣。

结尾:打破传统,追寻自我

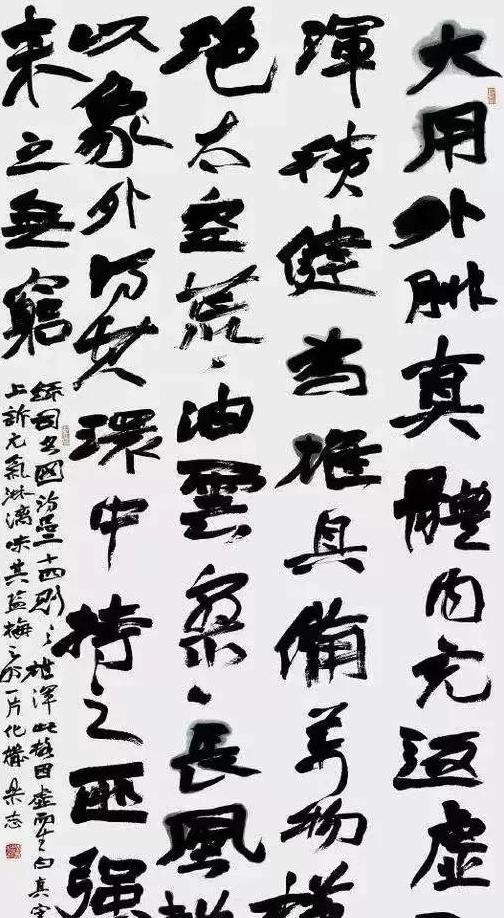

老李经过一段时间的思考,终于决定试一试张大爷的建议。

他开始研究行草书,并尝试在楷书中加入一些自己的创意。

虽然这样的转变让他感到不适应,但他明白了一个道理:书法不仅仅是字,更是一种艺术表达。

时间一天天过去,老李的作品风格悄然发生了改变。

不再一味模仿田英章,他开始有了自己的特色。

再一次国展,他的作品终于入选了。

这让他欣喜若狂,也让村民们为之喝彩。

人生就像这书法创作,有时候太过恪守传统,反而会束缚住自己。

偶尔打破常规,追寻自己的独特之处,反倒能获得意想不到的成功。

老李的经历告诉我们,每个人的路都不可能完全按照别人的足迹,只有找到自己的路才能真正走向成功。

写字如此,做人亦然。

希望老李的故事能给大家带来一些启发,让我们在自己的路上走得更远,更稳。