年羹尧从西北凯旋回来后到底有多嚣张,以至于最后被雍正所杀

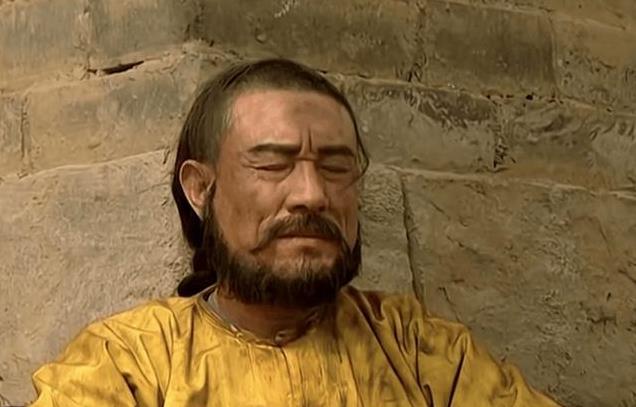

在雍正朝的历史长河中,年羹尧无疑是一个令人瞩目而又充满争议的人物。他从一个普通进士,一路升迁至封疆大吏,最终成为统领西北四省的实权将领。当他以战功累累的姿态凯旋回京时,文武百官竟需跪迎,这样的殊荣即便在当时也是极为罕见的。然而,就是这样一位位极人臣的功臣,为何在短短一年多的时间里就从云端跌入深渊,最终落得个在狱中自尽的悲惨结局?他在位高权重时到底做了什么,以至于连雍正帝这个曾经倚重他的君主都不得不对他下手?而当蔡珽督促他自尽时,他为何又执意要见雍正帝最后一面?这其中又有着怎样错综复杂的故事?

一、从西北凯旋:权倾朝野的巅峰时刻

雍正元年八月,年羹尧在西北战场取得了决定性的胜利。他采取分进合击的策略,率领大军击溃了罗卜藏丹津的叛军主力。这场战事的胜利不仅巩固了清朝在西北的统治,更为雍正政权的稳定奠定了基础。

战事告捷后,雍正帝破格将年羹尧擢升为四省总督,赋予他统辖四省军政的大权。这在清朝历史上实属罕见,因为清廷一向奉行分权制衡的原则,极少有官员能同时掌握如此大的权力。年羹尧不仅统领川、陕、甘、云四省的军政大权,更被授予抚远大将军的职务,可以不经请示便调动西北军队。

这一时期,年羹尧的权势达到了顶峰。他在西北地区建立起了庞大的政治网络,从地方县令到总兵将领,大多都是他的亲信。他甚至在各省设立了专门的情报系统,打着军情需要的旗号,绕过清廷正常的奏报体系,直接向雍正帝汇报军情。

雍正二年正月,年羹尧被加封一等公,这是当时文臣能获得的最高爵位。在授勋大典上,雍正帝亲自为他佩戴绶带,这种殊荣在当时的朝廷中是极为少见的。不仅如此,雍正帝还破例让他的家人也享受到一等公的待遇,这在清朝统治者一向讲究等级制度的背景下,更显示出雍正对年羹尧的特殊信任。

朝廷重大事务的决策,雍正帝往往会事先征询年羹尧的意见。即便是与军事无关的政务,比如盐政改革、官员任免等,雍正帝也会通过密折向年羹尧询问。这种越过六部九卿直接与皇帝议政的特权,使得年羹尧在朝廷中的地位超越了其他大臣。

年羹尧的影响力甚至延伸到了经济领域。他在西北地区推行新的税收政策,允许商人以较低的税率经营边境贸易。这项政策虽然减少了朝廷的税收,但却为他赢得了西北商人的支持。他还在军需采购中安插自己的亲信,通过控制军需物资的采购渠道,在西北地区形成了一个以他为中心的经济网络。

就在所有人都以为年羹尧将继续平步青云之际,他的一系列举动却开始引起朝廷内外的不满。他在处理政务时越发独断专行,往往不顾朝廷规制,甚至多次无视内阁和六部的意见。他在西北地区的一言堂作风,也让许多老牌勋贵和朝廷重臣感到不安。

二、嚣张跋扈:不可一世的权力膨胀

从雍正二年开始,年羹尧的言行愈发肆无忌惮。他在朝廷大典上总是姗姗来迟,即便面对皇亲国戚也不以礼相待。有一次,他竟在太和殿前逗留闲谈,致使朝会延迟开始。这种目中无人的态度,在当时等级森严的清廷中实属罕见。

年羹尧还经常在军机处议事时,对其他大臣的意见嗤之以鼻。当时的军机大臣隆科多就曾多次在奏折中提到,年羹尧在议政时常常打断其他大臣的发言,甚至对不同意见的大臣进行人身攻击。他仗着自己是西北军政大权的掌控者,多次以军情紧急为由,越过正常的奏报程序,直接调动军队。

在地方治理上,年羹尧更是我行我素。他在陕西设立了专门的情报机构,派遣亲信打着军情需要的旗号,监视其他官员的一举一动。凡是不听从他调遣的地方官员,都会被他以各种理由弹劾。陕西布政使王德在一次会议上仅仅质疑了他的军费开支,就被他以"玩忽职守"的罪名上奏弹劾,最终被革职查办。

年羹尧对待商人和地方势力的态度也十分专横。他在西北地区推行新的税收政策时,完全无视朝廷规定的税率标准。对于那些不愿意配合的商人,他就以军事管制为由,限制他们的贸易活动。甘肃的著名商人马永昌就因为拒绝向年羹尧的亲信提供优惠价格,结果被以"私通边外"的罪名逮捕。

在军事指挥权上,年羹尧更是表现出极强的独断专行。他多次未经朝廷批准,就擅自调动军队进行所谓的"军事演习"。这些演习往往会持续数月之久,不仅耗费了大量军饷,还严重影响了地方治安。当地方官员上奏反映这些问题时,年羹尧就以"不懂军务"为由将其驳回。

年羹尧甚至开始干预朝廷的人事任命。他通过自己在军机处的关系网,多次阻挠其他官员的升迁。四川总督岳钟琪就因为在军事调度上与年羹尧意见不合,多次被年羹尧在军机处中诋毁,以致升迁受阻。年羹尧还经常向雍正帝推荐自己的亲信担任要职,使得西北四省的重要职位几乎都被他的人马把持。

在处理军需物资时,年羹尧的作风更加恣意妄为。他不仅委任自己的亲信担任军需采购的主要负责人,还在采购过程中收取巨额回扣。据后来的审查记录显示,仅在雍正二年一年间,年羹尧通过军需采购就中饱私囊数十万两白银。

更令朝廷震怒的是,年羹尧开始在边境地区私自与外族进行贸易往来。他以军事合作为名,擅自与蒙古部落签订贸易协议,甚至在未经朝廷允许的情况下,向部分部落提供军事装备。这种行为不仅违反了清朝的边境政策,更引起了朝廷对其另有图谋的怀疑。

三、矛盾激化:雍正帝与年羹尧的博弈较量

雍正二年下半年开始,雍正帝对年羹尧的态度逐渐发生转变。起初,雍正帝采取了较为温和的方式,通过军机处传递警告信号。在一次军机处会议上,雍正帝特意提到:"大臣居位极品,更当谨言慎行。"这番话虽未直接点名,但显然是针对年羹尧的。

雍正帝首先从经济方面着手,派遣御史暗查年羹尧在西北地区的军需采购情况。查审结果显示,年羹尧在军需采购中存在严重的价格虚高和以次充好的问题。仅甘肃一地的军马采购,就比市价高出三成以上。对此,雍正帝并未立即追究,而是以整顿军需为名,派遣户部侍郎张廷玉前往西北,实际上是监督年羹尧的行为。

与此同时,雍正帝开始调整西北地区的人事布局。他先是任命与年羹尧素有嫌隙的岳钟琪为四川总督,又派遣老成持重的噶礼担任陕甘总督。这两项任命明显是要分散年羹尧的权力。年羹尧对此极为不满,多次在奏折中以军务繁重为由,要求保留对四省的全面控制权。

雍正二年十月,一个意外事件加剧了雍正帝与年羹尧的矛盾。年羹尧的亲信、甘肃布政使李维钧在未经朝廷批准的情况下,擅自与青海蒙古部落签订了互市贸易协议。这份协议中不仅允许蒙古商人自由进入甘肃境内贸易,还承诺向他们提供部分军事物资。当这一消息传到京城后,引起了朝廷上下的强烈反应。

雍正帝立即派出锦衣卫秘密调查此事。调查发现,李维钧此举实际上是受到年羹尧的授意。年羹尧不仅知晓这项协议,还在背后操控整个谈判过程。更令雍正帝震怒的是,年羹尧竟然在向朝廷的奏报中完全隐瞒了这一情况,反而将其美化成"安抚边疆"的功绩。

雍正三年初,雍正帝开始收紧对年羹尧的控制。他首先下令重新审查西北军费开支,要求年羹尧详细报告每一笔军费的使用情况。同时,他还命令军机处严格审查年羹尧的奏折,不再允许他以军情紧急为由越过正常奏报程序。

在这种情况下,年羹尧不但没有收敛,反而变本加厉。他在给雍正帝的密奏中,声称西北边境形势严峻,如果削弱他的权力,将会导致边防不稳。他甚至暗示,没有他的统领,西北四省可能会陷入混乱。这种近乎威胁的言论,让雍正帝深感不安。

雍正三年三月,年羹尧又做出了一个致命的错误。他在未经朝廷批准的情况下,擅自调动陕西驻军进入甘肃境内,声称是为了应对可能出现的边境威胁。这一举动不仅违反了清朝的军令,更让雍正帝意识到年羹尧已经完全不把朝廷放在眼里。

四、雷霆雨露:雍正帝的最后一击

雍正三年四月,雍正帝开始了对年羹尧的最后围剿。这场行动被精心策划,环环相扣,既要确保年羹尧无法逃脱,又要避免引起西北地区的动荡。雍正帝首先派遣大学士张廷玉以巡视军务为名,前往西北。张廷玉携带密旨,要求沿途各地官员秘密配合行动。

行动的第一步是分化年羹尧的势力。雍正帝先是下令调离年羹尧的几个重要亲信。四月初,甘肃布政使李维钧以"擅自处置边务"的罪名被革职查办。接着,陕西总兵官马复兴也因"军纪松弛"被调离原职。这两个重要人物的去职,严重削弱了年羹尧在西北的控制力。

同时,雍正帝还采取了一系列隐蔽的行动。他命令锦衣卫秘密监视年羹尧的一举一动,并在西北各地设立情报网络。所有与年羹尧有关的军务调动、文书往来都被详细记录。这些证据后来成为了定罪年羹尧的重要依据。

四月中旬,雍正帝开始收网。他先是下令暂停年羹尧的军权,要求所有军事调动必须经过军机处批准。这个命令表面上是整顿军纪,实际上是在切断年羹尧的军事指挥权。紧接着,雍正帝又命令户部对西北军费进行全面清查,这实际上是在切断年羹尧的经济命脉。

年羹尧似乎已经察觉到了危险,但他的反应却显得过于傲慢。他在给雍正帝的奏折中声称,自己统领西北多年,功劳卓著,如今却受到无端猜疑。这种近乎质问的语气,更加坚定了雍正帝除掉他的决心。

五月初,雍正帝发出了致命一击。他以"军机重地,不容纰漏"为由,下令召年羹尧回京述职。这道命令看似普通,实则暗藏杀机。年羹尧一旦离开西北,就会失去自己的根基。而如果拒绝回京,又将坐实"抗旨不遵"的罪名。

在这个关键时刻,年羹尧犯了一个致命的错误。他派人连夜销毁了大量文件,其中包括军需采购记录和边境贸易往来的文书。这一行为被锦衣卫密报京城,成为了他"图谋不轨"的有力证据。

五月十五日,年羹尧在层层压力下不得不启程回京。途中,他还试图通过老部下传递消息,意图在京城布置后手。然而这些举动都在雍正帝的监控之下。当年羹尧抵达京城时,等待他的已经是一张严密的法网。

五月二十日,年羹尧被软禁在其府邸。次日,雍正帝下令成立专门委员会,由大学士张廷玉、李卫等人负责审理年羹尧案。审讯过程中,大量证据被摆上台面:军需采购中的贪污受贿、擅自与外族签订协议、私下调动军队、干预朝廷人事等等。这些罪证都是雍正帝多年来精心收集的。

五、覆灭结局:一代权臣的最终命运

雍正三年六月初,年羹尧案的审理进入最后阶段。专案组搜集到的证据显示,年羹尧在西北四省的贪污金额高达白银二百余万两。这些赃款主要来自军需采购和边境贸易中的回扣。其中最为严重的是马匹采购一项,每匹马的报价比市价高出近一倍。

专案组还发现,年羹尧在西北建立了庞大的情报网络。他安插的眼线遍布各级政府机构,甚至渗透到了京城。这些线人不仅为他收集情报,还负责打探朝廷动向。在审讯过程中,多名官员承认曾收受年羹尧的贿赂,为他通风报信。

更令朝廷震惊的是,年羹尧还私自与青海蒙古部落保持联系。他不仅向这些部落提供军事装备,还承诺在必要时给予军事支持。这些行为严重违反了清朝的边防政策,已经构成了谋反的重要证据。

六月十五日,专案组向雍正帝提交了最终的审理报告。报告中列举了年羹尧的十大罪状:贪污军饷、擅调军队、结党营私、欺瞒朝廷、干预人事、私通外族、侵吞军需、抗旨不遵、图谋不轨、藐视君权。每一项罪名都有确凿的证据支持。

雍正帝在看过报告后,立即下令将年羹尧收监。年羹尧被关押在刑部大牢时,仍然不改傲慢本性。他在审讯时辩称自己所做一切都是为了朝廷利益,甚至要求见雍正帝当面辩解。这种态度更加坚定了朝廷严惩的决心。

六月二十日,刑部最终判决下达。年羹尧被判凌迟处死,其家产全部充公,家人流放边疆。这个判决不仅是对年羹尧个人的惩罚,更是对其他大臣的警示。判决书中特别强调,年羹尧的罪行"足以覆宗绝祀,永为世戒"。

雍正帝在最后的谕旨中,详细列举了年羹尧的罪状。他指出,年羹尧本是朝廷重臣,却不知收敛,甚至妄图与君主分庭抗礼。这种行为不仅损害了国家利益,更动摇了朝廷的统治根基。

六月二十五日,年羹尧在菜市口刑场伏法。行刑当日,京城百姓纷纷围观。据当时的记载,年羹尧走向刑场时仍然昂首挺胸,直到最后一刻都未显露出悔意。行刑结束后,他的头颅被悬挂示众,以儆效尤。

年羹尧案的余波持续了很长时间。他在西北的党羽被大规模清除,涉案官员多达数百人。雍正帝还下令在各省张贴告示,公布年羹尧的罪行,以警示天下臣民。这场肃清行动不仅打击了官场的结党营私之风,也重新确立了皇权的绝对权威。

在年羹尧被处决后,雍正帝立即着手重整西北政局。他任命老成持重的大臣出任要职,将军政大权分散到不同官员手中。这种制衡机制的建立,确保了类似年羹尧这样的权臣难以再次出现。至此,这位叱咤西北的一代权臣,彻底成为了清朝历史上的一个警示。