司马懿九子:师最狠,昭最毒,干最诡,伦最狂,一家没有省油的灯

公元249年,曹魏王朝发生了震惊朝野的"高平陵之变",司马懿一举夺取了大权。这位老谋深算的权臣,除了自身的雄才大略外,还有九个儿子为他效力。这九个儿子,一个比一个有"特色":长子司马师心狠手辣,次子司马昭阴险毒辣,平原王司马干诡谲多变,汝南王司马亮迂腐固执,赵王司马伦狂妄自大,梁王司马肜狡诈善变。正是这样一群"不省油的灯",在西晋建立后掀起了震惊中原的"八王之乱",最终导致了西晋王朝的衰落。让我们走近这段历史,看看这个充满传奇色彩的家族,是如何从权倾朝野到走向覆灭的。

乱世风云起,权臣渐显威

魏明帝曹睿在位期间,司马懿表面恭敬谨慎,实则暗中积蓄力量。随着曹睿驾崩,年仅8岁的曹芳继位,朝廷大权落入太后高氏兄弟之手。

曹魏建国之初,曹丕为巩固政权,重用功臣宗室,司马懿便是其中的佼佼者。高平陵政变前,司马懿长期担任大将军,统领军权,其子司马师也得到朝廷重用,被任命为中护军。

公元249年,司马懿抓住曹爽擅离职守、携带皇帝曹芳到高平陵拜谒祖陵的机会,发动政变。在这场政变中,司马懿父子三人分工明确:司马懿坐镇京城,司马师统领军队,司马昭负责后勤。

政变结束后,司马懿诛杀曹爽一党,将朝廷中的异己力量清除殆尽。从此,曹魏朝廷的实际权力完全落入司马氏之手。

在随后的几年里,司马懿开始重用自己的儿子们,为日后的篡位大业做准备。他让才能出众的司马骏担任散骑常侍,负责为皇帝讲学;委派谦恭有度的司马伷担任镇东将军,镇守徐州抵御东吴。

司马懿的其他儿子也各有任用:司马亮被派往地方担任州郡长官,司马肜则在朝中任职。至于性情古怪的司马干,因其时常精神恍惚,便被安置在京城养病。

251年,淮南一带爆发叛乱,司马懿亲自率军前往平叛。在平定叛乱后不久,这位老谋深算的权臣就驾崩了,临终前他将大权移交给长子司马师。

司马师继承父亲地位后,立即展现出非凡的统治能力。他推行选才制度,以才能为标准选拔官员,深得朝野好评。与此同时,他也在暗中培植私兵,为将来的大业做准备。

255年,淮南再次发生叛乱,此时的司马师已经病重。他强忍病痛,率军平叛,但最终因劳累过度,不幸去世。临终前,他将权力交给了弟弟司马昭。

这三位司马氏家主,以父传子、兄传弟的方式,在短短数年间就将曹魏朝廷的军政大权牢牢掌控。他们外示恭顺,内修实力,一步步蚕食曹魏的统治根基,为最终的篡位创造了条件。

(文章结束)

铁血雄心展,狠辣手段出

司马师接掌大权后,立即展现出非凡的统治才能和铁血手腕。他在军中的威望很高,选拔人才的标准也十分严格,常以"量才而用"作为用人准则。

司马师掌权的第一件大事就是处理外戚张缉的密谋。张缉因为女儿张皇后的身份,在朝中势力日渐壮大,竟妄图剪除司马氏。

得知消息后,司马师雷霆出击,不仅处死了张缉,连同张缉的党羽夏侯玄等人也一并诛杀。更为严厉的是,他因张皇后是张缉之女,直接下令废黜皇后。

同年,司马师对魏帝曹芳的态度也起了变化。他认为曹芳年纪渐长,可能会成为威胁,于是着手准备废帝的计划。

251年冬天,司马师以曹芳"荒淫无度,不理朝政"为由,强行废黜曹芳,改立曹髦为帝。这种行径比起曹操当年对汉献帝的所作所为还要霸道。

在军事上,司马师同样展现出过人的能力。他暗中培养了三千私兵,为夺取大权做准备。

在淮南二叛期间,司马师刚刚做完眼部手术,却遭到叛军首领文钦之子文鸯的突袭。这场突袭导致司马师的眼球脱出,伤势严重。

为了稳定军心,司马师强忍剧痛,用被子蒙住脸,继续指挥作战。即便是最亲近的部下,也不知道主帅已经受了重伤。

直到伤势实在无法支撑时,司马师才让弟弟司马昭接替自己统帅大军。他回到许昌后,因为延误治疗,最终在巨大的痛苦中离世,年仅48岁。

司马师虽然掌权时间不长,但他的所作所为充分展现了"狠"的特质。他对敌人狠,对自己更狠。

不论是废立皇帝,还是诛杀大臣,司马师都表现出雷厉风行的作风。他废黜皇帝和皇后的举动,更是打破了魏国的政治底线。

在军事行动中,司马师表现出的意志力令人惊叹。即便身受重伤,他依然坚持完成军事任务,展现出一位军事统帅应有的担当。

司马师的统治为司马氏家族的崛起奠定了重要基础。他铲除异己、培植私军、掌控朝政的一系列行动,为司马氏最终夺取政权创造了有利条件。

然而,司马师这种不计代价、不择手段的统治方式,也为日后西晋王朝的衰落埋下了隐患。权力的滥用和政治底线的突破,最终会反噬整个王朝。

(文章结束)

阴谋毒计现,弑君之事显

司马昭继承兄长的权位后,展现出与司马师截然不同的统治风格。他表面温和,实则心机深沉,在朝中逐步培养了一批心腹之臣。

他重用的心腹包括贾充、钟会、荀勖、何曾等人,这些人都以善于阿谀奉承著称。这些人的共同特点是善于揣摩上意,擅长玩弄权术。

在军事上,司马昭的表现并不突出,他曾在东兴之战中担任主帅,结果遭遇惨败。随军司马王仪直言战败责任在主帅,司马昭因此大怒,直接将王仪处死。

这件事引起朝中哗然,最后还是司马师出面,将战败责任揽到自己身上才平息风波。这种做派显示出司马昭气量狭小,睚眦必报的性格特征。

在处理朝廷大臣时,司马昭也表现出极强的记仇和报复倾向。邓艾、嵇康、吕安、邓敦等一批忠臣良将,都因为对他不够恭敬而遭到杀害。

最能体现司马昭阴毒本性的,是他对待魏帝曹髦的手段。当时的曹髦已经长大,看到祖先的基业被司马氏侵蚀,决心奋起反抗。

曹髦带领宫中侍卫冲向司马昭的府邸,试图夺回政权。在这个危急时刻,司马昭的心腹贾充指使成济杀死了曹髦。

弑君之事发生后,司马昭表面上装作震惊和悲痛,实则暗中保护了杀人凶手贾充。他只是象征性地处死了执行者成济,就算完事了。

陈泰建议处死贾充以谢天下,但司马昭并未采纳。这种处置方式,让朝野上下都看清了司马昭的真面目。

弑君事件后,司马昭为了挽回声望,急于在军事上建功立业。他不顾朝臣反对,执意发动了伐蜀之战。

在统治期间,司马昭重用的心腹之臣中,钟会是个特例。钟会本是个才华横溢的人物,但野心太大,最终也难逃被司马昭猜忌的命运。

这种种行径表明,司马昭虽然表面上比司马师温和,但实际上更加阴险毒辣。他善于借刀杀人,懂得韬光养晦,但骨子里却比他的兄长更加冷血。

司马昭在位期间,不断打压异己,培植亲信,为最终篡魏做好了准备。但他的统治方式也加速了魏国的衰落,导致人心涣散。

最终,这位以阴狠著称的权臣在55岁时就耗尽心力,重病而亡。他留下的政治遗产,为儿子司马炎建立西晋王朝铺平了道路。

(文章结束)

王朝渐衰落,胡人入中原

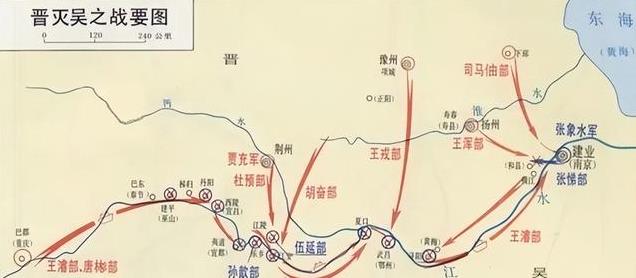

西晋建立后不久,朝廷就陷入了一场持续近二十年的内乱。这场内乱就是历史上著名的"八王之乱",参与者正是司马懿的几个儿子及其子孙。

内乱的导火索是贾南风的专权。这位手握大权的皇后不断排除异己,甚至谋害太子司马遹。

为了对抗贾南风的暴政,司马伦起兵诛杀了她。但司马伦得势后变得狂妄自大,竟然逼迫惠帝退位,自己坐上皇位。

这种行为激起了其他诸王的强烈不满,他们纷纷起兵讨伐司马伦。在接连的战斗中,司马伦节节败退,最终被朝廷赐死。

此时的西晋已经失去了最有才能的将领。司马伷、司马骏这样的栋梁早已去世,留下的诸王们只顾争权夺利。

各地诸侯割据称雄,互相攻伐,民不聊生。朝廷的统治力量被大大削弱,边疆防务也日渐空虚。

趁着西晋内乱的机会,北方的匈奴、鲜卑等游牧民族开始大规模南下。他们攻城掠地,所到之处一片狼藉。

公元311年,匈奴首领刘聪率军攻陷洛阳。西晋朝廷被迫迁都建康,史称"永嘉之乱"。

中原大地陷入了前所未有的混乱。司马氏宗族在这场浩劫中损失惨重,许多人被屠戮或流离失所。

西晋的覆灭,与司马氏家族的内斗密不可分。从司马师、司马昭开始的权力争夺,到后来诸王的混战,都在消耗着这个王朝的元气。

司马懿九个儿子中,有才能的不被重用,被重用的又缺乏才能。最终导致西晋王朝在建立短短数十年后就走向灭亡。

这段历史给后人留下了深刻的教训。一个政权的兴衰,不仅取决于开国之君的能力,更取决于继任者的德行和智慧。

当权力凌驾于道义之上,当私欲战胜了公义,一个王朝的灭亡就注定了。司马氏家族的覆灭,正是这个真理最好的明证。

随着永嘉之乱的爆发,曾经不可一世的司马氏家族,就此退出了历史的舞台。这个通过阴谋诡计得到天下的家族,最终也以悲剧收场。

(文章结束)