大模型史话完整历史链条

1888年,卡哈尔提出了神经元学说,主张神经元是神经系统的基础单元,可那时对于神经元间如何传递信息还知之甚少。后来谢灵顿顺着这个思路深入探究,发现神经元之间存在着突触结构,当一个神经元的电信号传导到突触前膜时,会通过释放神经递质,跨越突触间隙,作用于突触后膜上的受体,引发下一个神经元的反应,由此实现信息在神经元间的接力传递。这一发现,让人们对神经元学说有了更深入的理解,明白了神经元并非孤立存在,它们借助突触进行传递,但这个传递的规则是什么呢?是连续的信号,还是离散的信号?这个一直困扰着当时的神经科学家,没人能想到这个传递居然是难以置信最简单的全或无(0/1),直到阿德里安的神奇一击。

神秘的电信号那是19 世纪末 20 世纪初,当时科学界对于神经系统的研究进入了一个白热化的阶段。在剑桥大学的实验室里,年轻的阿德里安满怀憧憬地开始了他对神经兴奋电作用的探索之旅。此时的他,或许还未意识到,自己即将踏上一段改变神经科学认知的伟大征程。

阿德里安选择了青蛙作为实验对象,这在当时是一种常见且方便的实验材料。他小心翼翼地将青蛙的神经纤维分离出来,连接上自己精心改良的真空管放大器,试图捕捉那神秘的神经活动电流。每一次实验,他都像是在黑暗中摸索,期待着一丝光亮的出现。

在一次又一次的尝试中,阿德里安发现,当他给予神经纤维一定的刺激时,会出现一种奇特的现象。有时候,无论他怎么改变刺激的强度,神经纤维似乎只有两种状态:要么毫无反应,像一潭死水;要么突然爆发出一阵强烈的电信号,而且这电信号的强度似乎并不随着刺激强度的进一步增强而改变。这让阿德里安感到十分困惑,他坐在实验室的椅子上,眉头紧锁,陷入了沉思:“这到底是怎么回事呢?为什么神经纤维的反应如此奇怪?难道这里面存在着某种我们尚未知晓的规律?”

与此同时,在学术界,关于神经传导的理论众说纷纭。一些学者认为,神经信号的传导应该是连续的,刺激越强,信号就应该越强。但阿德里安的实验结果却似乎与这些主流观点背道而驰。他决定更加深入地研究这个现象,不放过任何一个细节。

阿德里安不断地调整实验条件,改变刺激的方式和强度。他发现,只有当刺激强度达到某个特定的值时,神经纤维才会产生反应,而一旦产生反应,那电信号的强度就像是被设定好了一样,不再变化。这就好像是一把锁,只有用特定的钥匙(达到阈值的刺激)才能打开,一旦打开,门(电信号)的开启程度就固定了,不会因为你再怎么用力推门而变得更大。

兴奋性突触后电位和微型兴奋性突触后电位,图片来自知乎@皮皮佳

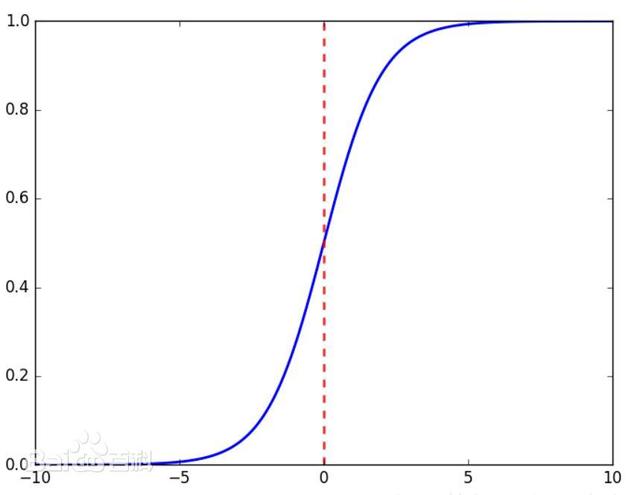

sigmoid激活函数,图片来自百度百科

在这个过程中,阿德里安也遇到了不少困难。实验设备时常出现故障,有时候真空管放大器会突然停止工作,导致他辛苦采集的数据丢失。而且,要精确地控制刺激的强度和记录神经纤维的反应,在当时的技术条件下,是一项极其艰巨的任务。但阿德里安并没有被这些困难打倒,他凭借着自己顽强的毅力和对科学的执着追求,一次次地修复设备,改进实验方法。

随着研究的深入,阿德里安逐渐意识到,这种现象可能揭示了神经传导的一个基本特性。他迫不及待地想要与其他科学家分享自己的发现,于是开始整理实验数据,撰写论文,希望能在学术界引起关注,共同探讨这个神秘的现象。

突破与争议阿德里安的论文一经发表,就在科学界引起了轩然大波。有的科学家对他的发现表示震惊和赞赏,认为这是神经科学领域的一个重大突破,为我们理解神经系统的工作机制提供了全新的视角。但也有不少科学家对此表示怀疑和质疑,他们觉得阿德里安的结论太过离奇,与传统的认知相差甚远。

在一次学术研讨会上,阿德里安站在讲台上,紧张而又兴奋地向众人介绍自己的研究成果。台下的科学家们交头接耳,议论纷纷。一位资深的教授站起身来,皱着眉头说道:“阿德里安先生,你的实验结果确实很有趣,但我还是很难相信神经纤维的反应会是这样的‘全或无’。我们以往的研究都表明,刺激与反应之间应该是存在着某种连续的关系,你如何解释你的发现与传统理论的矛盾呢?”

阿德里安深吸一口气,镇定地回答道:“教授,我理解您的质疑。但我在实验中反复验证了这个结果,每一次得到的数据都指向了这个‘全或无’的特性。我认为,我们以往的认知可能忽略了一些重要的细节。神经纤维就像是一个个独特的小开关,只有当刺激达到一定程度,这些开关才会被触发,一旦触发,它们的反应就是固定的。这并不意味着刺激与反应之间没有联系,只是这种联系的形式与我们之前想象的不同。”

尽管阿德里安努力地解释,但还是有一些科学家并不买账。他们认为,阿德里安的实验可能存在误差,或者他的实验方法不够严谨。面对这些质疑,阿德里安感到有些沮丧,但他并没有放弃。他知道,科学的道路从来都不是一帆风顺的,要想让大家真正接受自己的观点,就必须拿出更确凿的证据。

于是,阿德里安回到实验室,开始了新一轮的实验。这一次,他不仅进一步优化了实验设备,还增加了更多的对照组,以排除各种可能影响实验结果的因素。他每天都在实验室里忙碌着,仔细地观察每一次实验的细微变化,记录下每一个数据。

与此同时,阿德里安也开始关注其他科学家的研究进展,希望能从他们的工作中找到支持自己观点的证据。他发现,在对心肌的研究中,也存在着类似的 “全或无” 现象。当刺激心肌的强度达到一定阈值时,心肌就会发生最大幅度的收缩,再增加刺激强度,收缩幅度也不会改变。这一发现让阿德里安感到振奋,他意识到,自己所发现的 “全或无” 特性可能不仅仅适用于神经纤维,而是在生物电信号传导领域具有更广泛的意义。

在不断的努力下,阿德里安的实验结果越来越稳定,证据也越来越充分。他再次发表了一系列论文,详细地阐述了自己的研究过程和新的发现。这一次,越来越多的科学家开始认真对待他的观点,一些原本持怀疑态度的科学家也开始重新审视自己的研究,尝试从 “全或无” 的角度去理解神经传导和生物电信号的奥秘。

诺奖的荣耀与深远影响随着时间的推移,阿德里安的 “全或无” 理论逐渐得到了科学界的广泛认可。他的研究成果不仅为神经科学的发展奠定了坚实的基础,也为后续的研究开辟了新的方向。而在这个过程中,阿德里安并不是独自前行。查尔斯・斯科特・谢灵顿,一位同样在神经功能研究领域有着卓越贡献的病理学家,与阿德里安的研究相互呼应,共同推动了神经科学的进步。

阿德里安,图片来自维基百科

谢灵顿主要致力于研究神经元之间的连接和信息传递方式。他的工作让人们对神经系统的复杂性有了更深刻的认识。阿德里安的 “全或无” 理论与谢灵顿的研究成果相结合,如同拼图的两块关键碎片,完整地呈现出了一幅关于神经功能的全新画卷。

1932 年,对于阿德里安和谢灵顿来说,是具有里程碑意义的一年。他们因为 “关于神经功能方面的发现”,共同获得了诺贝尔生理学或医学奖。当这个消息传来,阿德里安激动得热泪盈眶。多年来的辛勤努力和面对质疑时的坚持,在这一刻都得到了最完美的回报。

在颁奖典礼上,阿德里安发表了感言:“这个奖项不仅仅属于我和谢灵顿先生,它属于所有在神经科学领域不断探索的人们。我们所发现的‘全或无’特性,只是神经系统这个神秘宇宙中的一颗小星星。但我相信,它会为我们照亮前行的道路,让我们能够更深入地了解大脑的奥秘,为人类的健康和发展做出更大的贡献。”

阿德里安和谢灵顿的研究成果对后续神经科学的发展产生了深远的影响。从那以后,科学家们开始从 “全或无” 的角度去重新审视神经系统的各种现象。例如,在研究感觉信息的传递时,发现当我们触摸一个物体,感受到不同的压力时,其实是不同数量的神经元根据 “全或无” 的原则被激活,它们激活的频率和数量组合起来,让我们感知到了压力的大小。就好像是一群士兵,每个士兵只有 “开枪”(产生动作电位)和 “不开枪” 两种状态,通过不同数量士兵开枪的频率和组合,来传达不同强度的 “信号”。

在对大脑疾病的研究中,“全或无” 理论也为科学家们提供了新的思路。比如癫痫,这种疾病的发作与大脑神经元的异常放电有关。了解了神经元的 “全或无” 特性后,科学家们开始研究如何通过调节神经元的阈值,来控制异常放电的发生,为癫痫的治疗带来了新的希望。

时至今日,阿德里安和谢灵顿的发现依然是神经科学领域的基石。他们的故事激励着一代又一代的科学家勇敢地探索未知,不断挑战传统观念,为解开大脑这个最复杂器官的奥秘而努力奋斗。而神经元的 “全或无” 特性,也如同一个神奇的密码,继续引领着我们在神经科学的奇妙世界中前行,探索更多关于生命、意识和行为的真相。

神经元的“全或无”特性宛如一颗智慧的种子,为后续人工神经元、神经网络及大模型的发展播撒下灵感。在人工神经元的构建中,其设计理念借鉴了这一特性,当输入信号的总和达到特定阈值,人工神经元便会被激活,产生输出,如同生物神经元在刺激达到阈值时爆发电信号。这一特性为神经网络搭建起了基础的信息处理单元,众多人工神经元通过特定方式连接,模拟生物神经系统信息传递,进而为复杂的大模型构建提供了基石,让大模型能够处理海量数据,实现诸如图像识别、语言理解等智能任务。

随着大模型的不断发展,对神经元“全或无”特性的理解也在持续深化。科学家们试图从生物神经元特性中汲取更多智慧,优化人工神经网络的架构和算法。比如在改进激活函数时,参考“全或无”特性,使人工神经元的激活过程更接近生物神经元的真实行为,提升神经网络的计算效率和准确性。这种跨学科的借鉴,让我们看到生物神经系统的奥秘与人工智能前沿技术之间的紧密联系,不断推动着人工智能领域向更高层次迈进。