1873年的意大利帕维亚,秋日的阳光透过厚重的云层洒在鹅卵石街道上,空气中弥漫着淡淡的湿气和面包房传来的酵母香。卡米洛·高尔基坐在他那间狭小却堆满书籍的实验室里,桌上摆满了瓶瓶罐罐,空气中飘着一股刺鼻的化学药剂味。他的手指被染成了深褐色,那是无数次实验留下的痕迹。他盯着显微镜下的载玻片,眉头紧锁,像是在和某个看不见的对手较劲。

“为什么总是模糊一片?”他自言自语,声音里带着一丝疲惫和不甘。他的助手朱塞佩,一个瘦高个的年轻人,正小心翼翼地擦拭着旁边的玻璃器皿,听见这话忍不住抬头看了一眼。

“老师,您已经三天没合眼了,要不休息一下?”朱塞佩试探着问,语气里满是担忧。

高尔基摆摆手,眼睛依旧没离开显微镜:“休息?朱塞佩,你知道吗?我总觉得我们离那个秘密只差一步了。神经元……它们就像藏在迷雾里的幽灵,我得找到办法把它们揪出来。”

朱塞佩耸了耸肩,他早就习惯了老师的执拗。自从高尔基迷上了研究大脑和神经系统,他就没见过这位教授好好睡过一觉。那些复杂的神经细胞,就像一座神秘的森林,高尔基一心想给它画出一张地图。可惜,传统的染色方法总是不够给力,显微镜下的景象要么是一团乱麻,要么干脆什么也看不清。

故事得从几年前说起。那时候的高尔基还是个意气风发的年轻医生,对人体的奥秘充满了好奇。他曾在解剖室里见过太多大脑,那些灰白色的软乎乎的东西,看起来平平无奇,却能让人思考、哭泣、欢笑,甚至创造出交响乐和诗歌。他常想:这一切是怎么发生的?大脑里到底藏着什么?

为了解开这个谜,他开始钻研显微镜下的世界。可问题在于,神经细胞太狡猾了,它们挤在一起,像一团乱糟糟的毛线,根本分不清谁是谁。科学家们试过各种染料——靛蓝、胭脂红、甚至是碘化物,可结果总是让人失望。染出来的图像要么太淡,要么太杂,像是有人在显微镜下泼了一桶颜料。

“一定有办法。”高尔基常对朱塞佩说。他的眼神里总有一种火花,像个探险家在黑暗中摸索着宝藏的线索。

灵光闪现那天是个阴天,实验室里点着煤油灯,昏黄的光线在墙上投下摇曳的影子。高尔基盯着桌上的化学试剂瓶,脑子里突然冒出一个念头。他拿起一瓶重铬酸钾,橙黄色的粉末在灯光下闪着微光。他以前用过这东西,但效果一般。可如果……如果再加点什么呢?

他转头看向另一瓶——硝酸银。那是一种危险的玩意儿,能把皮肤染黑,甚至腐蚀桌上的木头。可它也有个奇妙的特点:遇到光线会变黑,就像摄影师用来捕捉影像的感光材料一样。高尔基心跳加速,他隐约觉得,这两种东西撞在一起,可能会擦出不一样的火花。

“朱塞佩,过来帮我一把!”他喊道,声音里带着一丝兴奋。

朱塞佩放下手里的抹布,凑了过来:“老师,您又有什么新点子了?”

“别问那么多,拿块脑组织过来,咱们试试这个。”高尔基指着瓶子,手指微微发抖,像个赌徒准备下注。

他们把一块从兔子大脑上切下来的薄片泡进重铬酸钾溶液里,让它慢慢渗透。两天后,高尔基又小心翼翼地把组织浸入硝酸银溶液中。他屏住呼吸,看着银色的液体一点点渗进去。化学反应开始了——重铬酸钾和硝酸银在细胞里相遇,生成了一种黑色的沉淀物,像墨水一样附着在神经元的表面。

“成了吗?”朱塞佩站在一旁,紧张得大气不敢出。

高尔基没说话,他把处理好的组织片放到显微镜下,调整好焦距,然后凑上去一看。他的眼睛猛地瞪大,嘴里发出一声低呼:“我的天……”

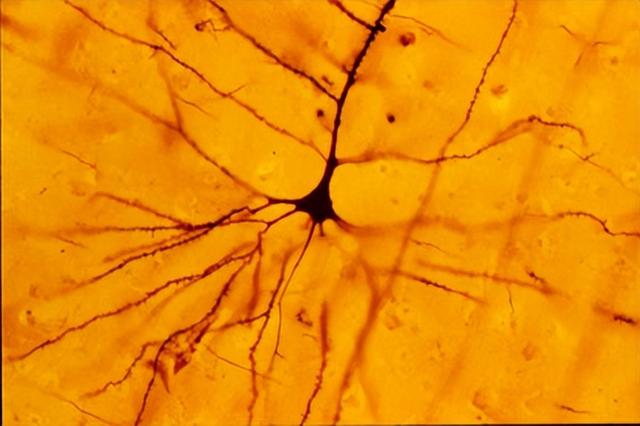

显微镜下,那些原本模糊一片的神经细胞突然变得清晰无比。它们不再是一团乱麻,而是像一棵棵精致的树,树干粗壮,枝丫细腻,每一个细节都像是用银色的墨水勾勒出来的。高尔基看到了神经元的完整模样——长长的轴突像河流,分支的树突像树冠,甚至连那些细小的突刺都一览无余。

“朱塞佩,你看!”高尔基一把抓住助手的胳膊,把他拉到显微镜前,“这……这就是大脑的秘密啊!”

朱塞佩眯着眼睛看了一会儿,然后惊讶地张大了嘴:“老师,这简直像画一样!您是怎么做到的?”

高尔基咧嘴笑了,那是几天来他第一次露出笑容:“运气,再加上一点疯狂的想法。重铬酸钾固定了细胞,硝酸银让它们显形——就像给幽灵穿上了银色的外衣。”

神经元染色图-来自维基百科

创世纪接下来的几天,高尔基和朱塞佩几乎没离开实验室。他们一遍遍重复实验,用不同的动物脑组织测试这个方法。每次结果都让人叹为观止:神经元在显微镜下变得像艺术品一样,黑色的线条在透明的背景上跳跃,仿佛是大自然亲手画下的杰作。

“您说,这些神经元是怎么工作的?”朱塞佩有一次忍不住问,“它们看起来像是活的,可又安静得像雕塑。”

高尔基靠在椅子上,点了一支烟,吐出一圈烟雾:“我也不知道,朱塞佩。但我猜,它们就像电线一样,把信号从一个地方传到另一个地方。也许有一天,我们能弄明白它们是怎么让我们思考的。”

朱塞佩点点头,若有所思:“那您觉得,大脑里有多少这样的‘电线’?”

“数不清。”高尔基笑了笑,“可能比天上的星星还多。”

消息传得很快。没过多久,高尔基的这项技术——后来被命名为“高尔基染色法”——成了科学界的热门话题。其他研究者开始用他的方法探索大脑的奥秘,那些隐藏在迷雾中的神经元逐渐露出了真容。有人说,高尔基像是打开了一扇窗,让人类第一次窥见了思维的根源。

当然,也不是所有人都买账。有个老教授在一次学术会议上公开质疑:“这不过是运气罢了,谁知道他是不是瞎猫撞上了死耗子?”高尔基听了这话只是笑笑,没反驳。他知道,事实会自己说话。

实验室里,朱塞佩一边整理笔记一边嘀咕:“老师,您真该回敬那老头几句,他太瞧不起人了。”

高尔基摇摇头,拿起一块新的脑组织:“没必要,朱塞佩。科学不是靠嘴皮子赢的。咱们手里的染色法,比一千句辩论都管用。”

多年后,当人们回顾这段历史时,都会提到1873年的那个秋天。那一年,卡米洛·高尔基用一瓶重铬酸钾和一瓶硝酸银,揭开了神经元的神秘面纱。他的方法不仅改变了神经科学的进程,也让无数后来的研究者得以站在他的肩膀上,继续探索大脑这片未知的疆域。

而在那间小小的实验室里,高尔基或许并不知道,自己已经点燃了一场科学的火种。他只是单纯地想看清那些“幽灵”,却无意中为人类留下了一张通往大脑深处的地图。

那天晚上,实验结束后,高尔基站在窗边,看着帕维亚的夜空。星星点点,像极了显微镜下的神经元。他轻声对自己说:“也许,我们每个人都是一片星空吧。”

朱塞佩走过来,顺着他的目光看去:“老师,您说什么?”

“没什么。”高尔基笑了笑,“只是觉得,这个世界真奇妙。”