参考资料

Населённые и жилые места Приморского района. Крестьяне. Инородцы. Жёлтые — 1915. — 777 с.

【当地残留的满族居民被迫北迁,他们的渔村被改造成俄国风格的边防站。历史学家卡拉姆津在《远东开拓史》中记载:"那些留着辫子的满洲人离开时,眼中满是不解与哀伤,他们世代居住的土地就这样易主了。"】

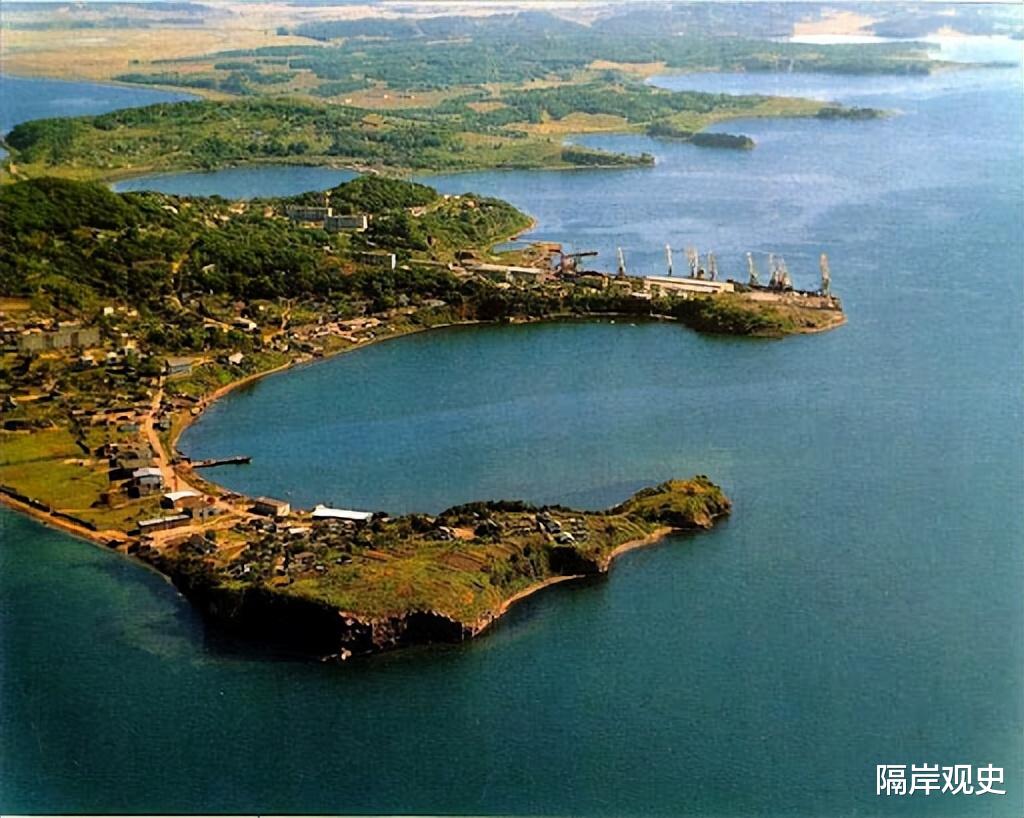

在今日俄罗斯远东漫长的海岸线上,波谢特湾(Залив Посьета)坐落在日本海西北部,海参崴以南。

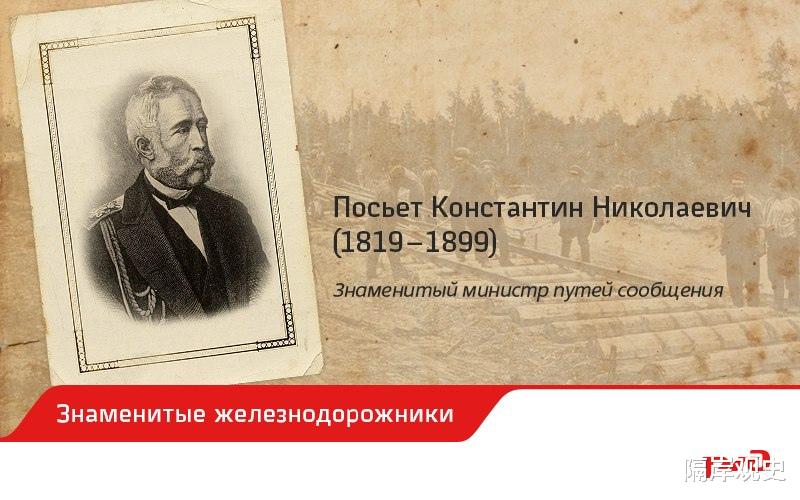

1852年,俄国海军军官康斯坦丁·尼古拉耶维奇·波谢特率领"东方号"战舰首次对这一海域进行系统测绘时,这里还是清帝国吉林将军辖下的边陲渔港,当地满语称为"毛口崴",意为"有芦苇的海湾"。俄国人惊叹于这片天然良港的地理优势——水深湾阔,终年不冻,三面环山形成天然屏障。

当时的清帝国正深陷战争泥潭,对东北边疆的控制力日渐衰弱。俄国探险家普尔热瓦尔斯基曾在日记中描述:"清朝的边防哨所破败不堪,守军装备落后,对边境管理几乎形同虚设。"这种状况为俄国的远东扩张提供了绝佳机遇。

1860年秋,随着《中俄北京条约》的签订,这片战略要地正式纳入俄国版图。在条约谈判过程中,俄国外交官尼古拉·伊格纳季耶夫充分利用了清廷在第二次鸦片战争后的困境。当英法联军的炮火刚刚离开北京城,俄国以"调停有功"为由,成功说服咸丰皇帝将乌苏里江以东至海的广袤土地划归俄罗斯帝国。

条约签订后,东西伯利亚总督穆拉维约夫-阿穆尔斯基立即下令在波谢特湾建立军事哨所。1861年春天,首批哥萨克边防军在这里升起了俄国三色旗。随行的东正教神父为这片新领土举行了庄严的祝圣仪式,象征着这里正式成为俄国神圣不可分割的一部分。

当地残留的满族居民被迫北迁,他们的渔村被改造成俄罗斯风格的边防站。历史学家卡拉姆津在《远东开拓史》中记载:"那些留着辫子的满洲人离开时,眼中满是不解与哀伤,他们世代居住的土地就这样易主了。"

1870年代,俄国开始大规模向波谢特湾移民。来自欧俄的农民、乌克兰的哥萨克、甚至伏尔加德意志人陆续在此定居。这些移民与残留的满族、朝鲜族居民形成了独特的文化交融。

1884年,作家契诃夫到访波谢特时写道:"这里的市场堪称奇观:俄国主妇用蹩脚的中文(汉语或满语)讨价还价,满族商人能说流利的俄语,而朝鲜劳工则同时懂得两种语言。这就是俄国边疆的魔力。"

在俄国占领初期,新到移民与当地原住民的关系颇为微妙。根据1884年滨海省政府的统计,在波谢特湾周边仍居住着约300名中国渔民和猎户。这些被称为"满洲人"的居民大多保持着原有的生活方式,他们精湛的捕鱼技术和人参采集经验,为俄国新移民提供了宝贵的经验。

值得一提的是,1886年波谢特港正式命名时,俄国当局特意保留了部分中国地名。比如海湾东侧的"基托夫斯基角"(мыс Китойский),就是源自汉语"奇头"(意为奇特的海角)。

19世纪末,随着日本的崛起,波谢特的军事价值提升。1891年,在财政大臣维特的推动下,这里被规划为西伯利亚大铁路的终点站之一。虽然最终因战略考虑改线至符拉迪沃斯托克,但波谢特仍建成了完善的岸防体系。

1904年日俄战争爆发,日本海军上将东乡平八郎的舰队封锁了整个日本海。正是这场战争让圣彼得堡深刻认识到,必须将波谢特建设成永不沉没的战舰。到1914年,这里已建成配备305毫米重炮的现代化要塞,成为守护俄国远东海疆的重要屏障。

1922年,随着最后一个白军部队撤离,苏维埃政权完全控制了波谢特。在第一个五年计划期间(1928-1932),这里被改建为重要的渔业基地。1937年,为防范日本关东军威胁,斯大林亲自下令扩建军事设施。当地档案馆保存的文件显示,建设过程中曾雇佣大量来自中国的劳工。

1945年8月,从波谢特出发的苏联红军第25集团军仅用三天就攻占了朝鲜罗津港,切断了日本关东军的海上退路,苏军洗刷了四十年前日俄战争的耻辱。