本文是《时政记者读明史》系列第9章,该系列从新闻视角解读《明史》。

前言中国大一统的王朝一般能活200多年,比如明有276年,清有268年。

这些王朝一般到100年左右时,会改革掉初期不合理政策,迎来一波中兴。比如明有张居正一条鞭法改革,清朝则有同治中兴。

元朝也到了这个坎儿。在丞相脱脱的主持下,元政府调整了前期民族政策,大规模吸纳汉族地主进入政权,扩大了统治基础。扛过了这一波,元朝将昂首进入新的100年。

在这个关键时刻,虽然汉人的大地主们被笼络,但社会底层如和尚朱元璋、私盐贩子张士诚、渔民陈友谅之流站了出来,掀翻了元王朝。

一、元朝用上了同归于尽的“大杀器”面对危局,一代名相脱脱开始显示作用,史书日后将评价他为“有戡乱之才”。

为了消弥汉人的不满,脱脱着手推行汉化政策,开科举,修《宋史》,拉拢汉族地主。到1352年,他更是推动皇帝下旨,南方汉人只要有“才学”,包括中书省(中央行政机关)、御史台(纪律机关)、枢密院(军事机关)等关键部门都可以去做官,而之前这些关键部门排斥汉人。

更牛逼的是,他推动朝廷放开政策,允许地方募兵练兵。

这招可是大杀器,相当于王朝的催命符,表达的意思是:我不活了!我敢跟起义军同归于尽。

在东汉,道教那帮牛鼻子组了黄巾军造反,刘家放开兵权,地方官僚和地主们自己建军队。平了叛乱后,公孙瓒、陶谦等地方实力派开始武装割据,汉朝就再无回天之力。

在清朝,洪秀全带着被他的花都特色基督教一路打到南京,满清的税源地区一片糜烂。爱新觉罗家给汉族地主们政策,可以自己募兵征税,于是才有了湘军和淮军。

但这也敲响了满清的丧钟,汉族地主掌握了南方长江流域的权利。八国联军来了,张之洞这帮人整出了东南互保,你北边老佛爷跟世界所有国家宣战是你自己的事(没错,是所有国家),我南边不参与。再之后,淮军成了清朝的国防军,再之后,李鸿章嫡传袁世凯篡了满清。

元朝的脱脱祭出这招后,汉族官僚和地主纷纷组织武装对抗农民军。比如基层官员聂炳在湖北荆门被红巾军占了后,回老家招募了7万士兵,又把荆门夺了回来。

在红巾军盛行的浙江、江西、湖南,处处都有了地方武装,朱元璋日后最大的敌人赵敏她爹察罕帖木儿即由地主力量发展起来的。

赵敏

最狠的地方就是江西,这里儒学兴盛,出了朱熹、王安石等一堆大儒+地主综合体,见了一帮佃农头上缠上红巾就敢喊“摧富益贫”,肺都要气炸了,纷纷拉起自己的队伍。

因此天完徐寿辉席卷湖广,兵锋所向各地迎风而降,到了江西却踢到铁板上,这些地主老表们硬是抗了5年,一次次打得红巾军满头是包。不然陈友谅早就打穿江西进南京了,哪还有朱元璋什么事。

脱脱当然知道这招的副作用,但他对蒙古人恢复战斗力充满自信。“收回拳头,是为了打出去更有力”,脱脱从各地大量召回蒙古人,积攒实力,准备趁红巾军被地主武装削弱后,重拳出击。

漕运因南方大乱已经停了,北京出现了粮荒,脱脱也有应对。蒙古人虽然不会种地,但他从南方招了2000名农民屯田,缓解了粮食问题。当然这些都是给蒙古权贵准备的,老百姓就别想了,自己找点树皮观音土啥的糊弄糊弄肚子吧。

而对于军费这一难题,虽然滥发货币搞得天下大乱,但脱脱又发了500万锭纸币,即使纸币贬值迅速,可普通老百姓可敢不收?

在军事上,脱脱也调动全国力量,力争将红巾军扼杀在摇篮。

元朝早期的军事威胁来主要自草原,因此将主力囤积在北方和四川,以应对北方和西北想踢他们屁股的蒙古老乡。

元朝在南方也部署了一些军事力量,但蒙古汉子太怕热,受不了长江以南的酷热,因此这部分军力都在长江以北。

在南方,元军采用“三王镇江淮”方案,即镇南王驻扬州,宣让王驻庐州,威顺王驻武昌,以此扬州、庐州、武昌为核心部署军力,把控长江要害之地。

当时全国红巾军最凶猛处在湖北和两淮地区。脱脱先调动镇南王、宣让王和威顺王,带南方的元军跟红巾军拉锯,城池往往一月间几易其手。

随后,四川的元军也调过来了,数万四川蒙古军沿着他们祖先征服中国的路线顺江而下趋襄阳。自蒙哥以来,四川是蒙古为征服南宋而在长江上游建立的军事据点,百年来军事精英家族云集,兵多将广,被朝廷倚为干城,是元军中主力的主力。

红巾这帮刚刚洗脚上岸的农民军哪里顶得住,很快处于下风,襄阳丢了,武昌也得而复失。

脱脱还抽调原本防范草原蒙古人的北方各省诸军,投入两淮战场,打得刘福通只能在大别山附近游击,再难翻起波澜,。

见时机成熟,1552年脱脱率大军亲征徐州。

徐州农民首领芝麻李虽然有众十万,但哪里是对手。一个月后,徐州城破,元军屠城。

徐州一直是南北枢纽

看来蒙古人杀红了眼了!天下不是大元朝的么?自己的部队屠杀自己的城池,脱脱更是在给皇帝的奏章中写道“河南汉人皆反”字样,若红巾军被镇压,河南省汉人命运可想而知。

徐州回到元朝手中,大运河失而复得,元朝的血脉得到贯通。江浙的粮食源源不断的运到北京,滋补着蒙古人。北方的元军也川流不息通过大运河调往两淮,投入对红巾军的绞杀。

脱脱不愧是有“有戡乱之才”。《剑桥中国史》这样评价他:

“脱脱不但能设法创造一个全国性的镇压机器,而且能有效地控制它,这点的确很不简单。他时不时地建立与解散较大的军事组织,经常不断地将军队将领从一地区调到另一地区。”

眼前形势胸中策,脱脱胸中十万兵。

在脱脱的统一指挥下,红巾军几乎被扑灭,仅命存一线。

三、五散人彭莹玉之死徐寿辉在西边被川军压得喘不过气,就想往突围去江西、浙江一带谋发展。

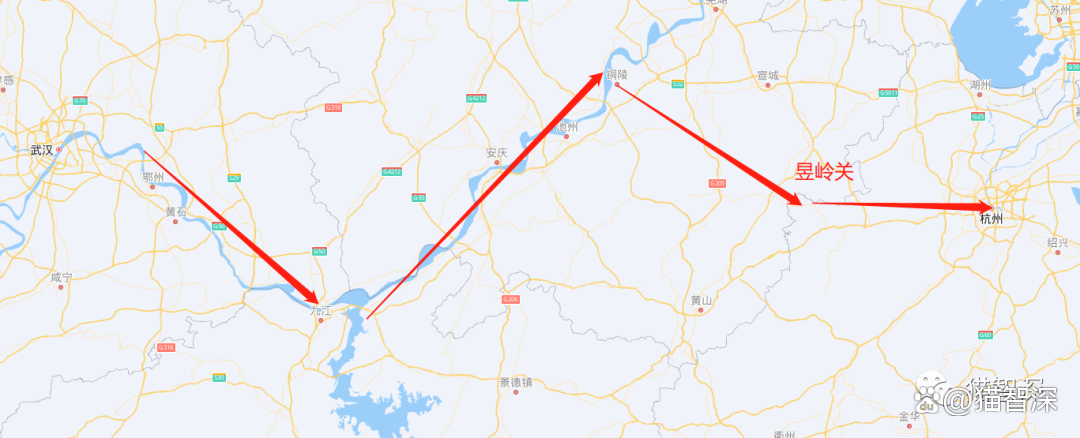

1352年,在老资格革命家五散人彭莹玉带领下,天完朝主力顺长江东下,先后占据安庆、池州、铜陵等地。这只义军也喊着“摧富益贫”口号,短期内大量贫民加入,红巾声势复振。

之后义军连克九江、赣州、上饶、徽州等城,并在七月十日夺取名城杭州,彭莹玉站到了他人生的最高点。

但浙江不同其它地区,多数贫民还有口饭吃。而且这里儒学根基深厚,元朝与当地地主关系融洽。天完来了后,搞均贫富触动地主们的利益,遭到民团的激烈抵抗,让天完难以建立稳固的根据地。

仅仅在夺取杭州十天后,彭莹玉就被赶出城,之后四处流窜,最终在江西南昌旁的小城高安被围杀。

彭莹玉东征路线

彭莹玉是红巾军中最老资格的革命家,没有之一。早在刘福通起事13年前,彭就在湖南与江西交接的宜春起事,还建立起政教合一的佛国,起义者胸、背各写一个“佛”字,以祈求弥勒佛保佑。后来他多次逢凶化吉,没想到最终命丧高安。

之后元军调集江浙和四川两个行省主力外加一支西宁王亲率的胡军,来到天完的大本营湖北,把徐寿辉包围起来。

徐寿辉毫无悬念的大败,400多官员被俘,国都蕲水失陷。徐本人侥幸逃出重围,捡了一条命。此前横行湖北、湖南、江西、浙江、安徽的天完政权只剩下残部流窜在黄梅山上和沔阳湖中。

刘福通那边情况也很差,他长期承担着大元主力的进攻,终日大别山流窜。不过好在淮河年年泛滥,没饭吃的穷人大把,队伍总是败而不灭。

除了这两股红巾主力,安徽、浙江、福建、江西各地义军也几乎全部失败,抗元大业即将被扑灭。

造反行业发展不好,从业者们命运也基本不会好,比如朱元璋。更惨的是,他加入的凤阳起义军还是支很不靠谱的团队。

这支队伍由郭子兴跟另外四个庄稼汉带的队伍拼凑而成,五龙治水,谁也不服谁,还互相挖坑。

从1352到1354这三年,别的队伍发展都起起伏伏,高峰时攻城略地,低谷时退守一方,而凤阳这次队伍的发展曲线却是直的,基本就在凤阳趴窝。五大头领谁也不信任谁,就怕自己出击后,实力受损被吞并了。

朱元璋所在的势力发展不好,他本人也不可能有好发展。

虽然朱元璋面相堂堂,一表人才,有多年的游历经验(四处要饭),而且一入造反队伍很快就被郭子兴看上,娶了其养女大脚马姑娘,但朱元璋混的非常不如意。别管日后他成事后怎么给自己贴金,但在那个万户遍地走千户多如狗的年代,他在最初两年只是个小队长,后来也只是升为低等武官镇抚。

尤其是郭子兴还是个不靠谱的领导,正史里描述他性格为暴躁又好听谗言。

而且朱元璋在部队中负责司法,这个职务就是干得罪人的活的,因此处处被别人下眼药。

在别人的挑唆下郭子兴多次猜疑朱元璋,《明史》记载,一次朱元璋受猜忌,饿了几天不许进食,大脚马姑娘把热炊饼藏到自己怀里偷偷送进去,自己身上的肉都被烫焦(窃炊饼,怀以进,肉为焦)。

马皇后识朱元璋于微时

在这个不靠谱的团队中,强如朱元璋也没辙。他只能眼睁睁别人大旗一展招兵买马攻城略地升官发财,再眼睁睁看着元军过淮河将这些队伍一支支剿灭。

1352年冬天,在基本消灭徐寿辉、彭莹玉威胁后,元军南下凤阳,带队的是此前疏导黄河的治水专家贾鲁。

可以预见,城破之后元军必然屠城。

部分参考文献:

《元史》《明史》

《国初群雄事略》钱谦益

《朱元璋传》吴晗

《元末四川军团东征荆襄战事钩沉》陈世松

《纪事录笺证》李新峰

《朱元璋任职考》李新峰

《徐寿辉、陈友谅等事迹发覆》杨讷

知乎网友南客子和鲁米采伕的相关回答

(图片来源网络 侵删)

写得很好,每一章都拜读了,不是完全照搬历史,加入了自己的见解,可惜UC的网友看这个的太少了,文章右下角的那个赞也看不到![抠鼻]

这才叫历史嘛[点赞]

[点赞][点赞][点赞]

1552?