“世纪系列”里面有一个F-103,准确的代号应该是“XF-103”,有的文章说它的绰号是“雷霆战士”,但这个估计是哪个军迷自己起的,官方介绍里并没有。XF-103的定位是3倍音速截击机,但那还是上个世纪50年代初,虽然概念无比超前,但总归是理想很丰满现实却太骨感,忙活了9年之久,最后连原型机都没造出来,生产商也因此被拖垮了。这到底是怎么一回事呢?且慢慢往下看(或者直接拉到最后、从倒数第三段开始)。

XF-103模型

XF-103实际和F-102诞生在同一个项目之下,就是1948年启动的新一代截击机,目标自然还是针对苏联即将投入使用的重型轰炸机,这个项目代号为WS-201A,因为预期新机要在1954年投入使用,因此也有一个别名叫“1954年截击机”。当时入围的一共有三家,除了中标的康维尔以外还有洛克希德和共和两家公司,洛克希德的方案后来演变成F-104,这个话题咱们下期再细掰。

这种涂装的F-104并不多见

共和公司的方案就是后来的XF-103,当时叫AP-57,方案一提出来就技惊四座:采用全钛合金结构、冲压发动机,预计在18000米以上高空能突破3马赫——当时还是1951年,连第一款超音速战斗机都还没有服役,同属共和公司的F-84还在朝鲜战场上被亚音速的米格-15爆揍,所以这个指标看上去就有骗经费之嫌。

尚未完工的样机,尾喷口是矩形

空军的人也不傻,这么高的指标,至少不可能在短期内研制成功,但也必须寄予厚望——万一真弄出来的呢?于是也给了一点经费,让共和继续研制。但对于共和公司来说,AP-57还真不是纯骗经费,之前就有一个AP-44A的方案,就是3马赫级的防御战斗机,必要的预研论证肯定也是做过的,当时共和的首席设计师卡特维利实力也很过硬,之前大名鼎鼎的P-47就是卡大师的杰作,因此也没人敢断定说他一定弄不出来。

风洞试验模型

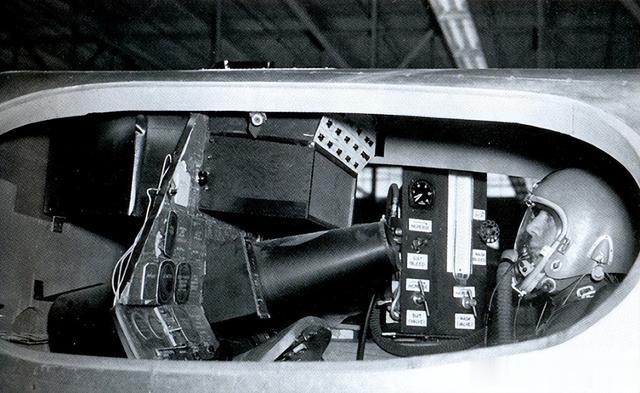

因为诞生在一个大框架下面,因此和F-102一样,XF-103的研发也是围绕火控系统进行的。为了适应高速飞行,共和公司把飞机当成火箭来做。XF-103的机身外表清洁光溜,比大家的口袋还干净,连飞行员的座舱盖都取消了,侧面有两个大开口——左右两个方向上视野相当好,但前方视野只能通过潜望镜,后方则根本没有。据说这种设计是美国空军强力“建议”的结果,按卡特维利的本意是要设传统驾驶舱的,因为最早超音速的X-1就没有座舱,因此这种方案在当时被认为对减阻很有帮助。

飞行员在“座舱”里

另一个创意是“变攻角机翼”,XF-103的机翼可以整体上下偏转,它采用细长机身、以及小翼展大后掠角的三角翼以适应高速飞行,在起飞降落时整机的仰角不能太大(不然屁股会擦地),所以主机翼就设计成前缘可以向上抬起来一个角度,使起降时机身尽量保持水平。这种设计在稍后海军的F-8“十字军战士”舰载机上也得到了应用。另外机翼最外侧的三分之一也能动,相当于一副大型副翼,共和公司全体上下绞尽脑汁想起个好名字,最后大概是参照aileron(副翼),起了个名字叫tiperon,大概是“翼尖翼”的意思。

可以看到“翼尖翼”的大致模样

高速下飞行员逃命也是个大问题,显然在3马赫的高速下从飞机里直接弹出来基本相当于做死,因此XF-103设计的是整体加压逃生舱,舱盖正常情况下缩到飞行员双腿前方,有需要时向后上方滑动,把飞行员连同座椅整个盖住。整体逃生舱的概念在当时也很流行,美国空军有一阵子要求所有新机型都要配备整体逃生舱,但时间很短,后来也不再要求了。

这张CG图上能看到导弹,不过这是翻出来的状态,飞行时是藏在机身内

XF-103这种逃生舱还解决了飞行员登机问题,前面说过XF-103没有座舱盖,再加上前机身超高,于是就在机身下面开了一个口,整个逃生舱可以降到地面上,让飞行员坐进去以后再升入机身内,连登机梯都省掉了,但是显然低空弹射就不可能了——或者把飞机翻过来再弹。另外整个逃生舱一起升降,操纵杆油门杆这些是怎么跟飞机连接上的也是个谜——那时候电传操纵还没影呢,也可能是还没到原型机阶段,这些估计还没有考虑。

这是降下来的逃生舱,盖上以后还有一块玻璃可以看到外面

不管怎么样,到1953年初,共和公司总算做出了一个“精致”的全尺寸金属样机,空军领导一看很满意,当即下了三架原型机的合同。这个全尺寸模型,站远一点看,第一眼一定会以为是一枚斜着放的大导弹,机身下面一个巨大的铲斗形进气口几乎和机身一样宽,不知道为什么总让我想起某种在水面上一边飞一边铲鱼的鸟。

XF-103全尺寸样机

模型做完了,合同也拿到手了,共和的好日子却也到头了,接下来都是问题,首先是钛合金材料的加工,这个就不多说了,墨林也不是很了解,主要就是当时钛材料的加工工艺还不完善,尽管共和公司自己也做了大量工作,但还是不能在短期内解决——但假以时日总有一天能解决,真正的大问题是发动机。

由于设计速度是3马赫以上,普通的涡喷发动机达不到这种要求,但冲压发动机可以,当时洛克希德采用冲压发动机的X-7试验机最高能冲到4.3马赫,于是卡特维利的方案是我全都要——变循环发动机:先装一台莱特 J67涡轮喷气发动机,J67的后上方接一台RJ55-W-1 冲压发动机,因为冲压发动机的后半截是一个空心筒,顺便就兼做J67的加力燃烧室。先用J67起飞、再用RJ55开加力冲刺,速度达到2.2马赫时,进气气流直接流入后面的RJ55开启冲压模式。转换过程大约需要7-10秒时间,并且纯冲压模式推力小油耗还高,但也算是解决了高速推进的问题。

发动机在机身内的安装形式

不过方案毕竟是方案,实际又是另外一回事。J67发动机是当时寇蒂斯-莱特公司从英国布里斯托尔公司获得的奥林巴斯发动机的授权生产,但是奥林巴斯发动机本身不带加力燃烧室,莱特公司这时候还没从二战中大批量生产活塞发动机和螺旋桨的光环里回过神来,又不舍得在喷气发动机上面投钱搞研发,结果J67和RJ55迟迟出不来。共和公司一度想用另一款J65来代替,但被美国空军否了。

完整发动机的布置形式

要否当然有理由。随着计算的一步步深入,发现飞机的预估性能过于乐观,由于高速下的气动加热效应对结构材料的影响,美国空军的计算结果是只能飞到2.5马赫——这个速度虽然也不低,但前提是必须研制出来,而现在还早着呢。空军也意识到研发成功几无可能,于是先是把三架原型机减到了1架,随着J67的生产计划被取消,到了1957年8月底,XF-103的研制终于也全面取消。后来的北美的XF-108上据说应用了一些XF-103部分研究成果,但“碰巧”的是XF-108也没研制成功,甚至也只有一个样机——两者命运出奇的一致。

XF-108,也只有这一个样机

从1948年到1957年,历时9年投入精力无数的共和公司也因为这件事元气大伤,从XF-103之后只推出过一款新机型进入服役,就是过几期要聊的F-105“雷公”,到1965年被完全收购,成了费尔柴尔德的“共和航空”分部,这个分部后来70年代倒是又推出了一款A-10攻击机,于是特意把绰号定为“雷电Ⅱ”,以纪念当年的P-47,但新人飞行员们并不买帐,“疣猪”的名头盖过了共和曾经的辉煌。

A-10的正式绰号是“雷电Ⅱ”

翻到这里的都是真爱,动动小手点个赞呗~

(图片来自网络,如有侵权请联系删除)

二战后一堆美国航空企业,被美军玩跨。企业为竞标项目,把棺材本都投进去,结果军方各种撤单。现在活下来的洛马、波音、诺格、雷神一个个都猴精猴精猴精的,到手的订单各种涨价、延期。翻三倍都是普遍现象。

喷气发动机靠温度提高功率,耐高温只能是合金和稀有金属,最多各种空心和空气导流散热,这样就知道工业矿业对于航空航天的作用了。比如瓷器