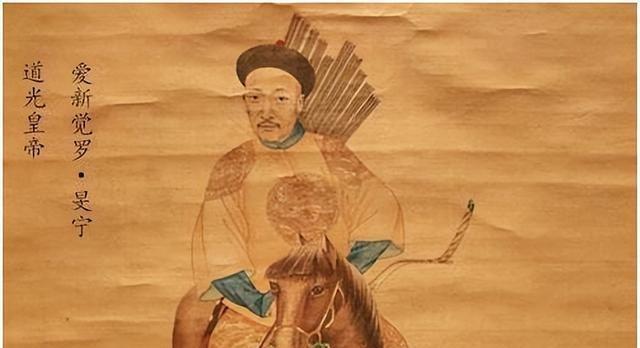

道光皇帝勤俭节约,为什么毫无影响力?背后深层原因涉及晚清困局

道光皇帝极度节俭的故事在历史长河中流传至今,他的勤俭举措究竟为何未能起到预期的影响?时间回到19世纪中期,晚清帝国面临重重危机,贪腐横行、民困内忧。道光皇帝登基后迅速推行自己的节俭政策,让整个朝廷都为之震惊,但同时也引发了帝国边疆的动荡。

让我们从一场边疆危机看起。这一切都源自道光皇帝的严苛节俭政策,使得驻守边疆的兵力和军费严重不足。当张格尔在新疆发动叛乱时,清军以失败告终,这次叛乱最终迫使中央政府花费比平时更多的资源来平定内乱。据史料记载,清廷为了节省开支,让士兵们自己耕种来养活自己,这进一步削弱了他们的战斗力,导致军队在与叛军的对抗中惨败。这片领土的安宁仅靠道光那微不足道的节俭措施是远远不够的。

道光的节俭政策不仅体现在治理国家上,也深入影响到他的日常生活中。每餐从二十多道菜削减至不超过四道,甚至有时他只会食用一碗豆腐烧猪肝,而朝廷官员们因这顿饭无法获得任何油水。作为一国之君,他的生活标准一降再降,甚至每年只花费一半的内务府预算。但他的这种过度节俭并未带来显著的正面变化,反而让官员们开始对所谓的节俭风气假装合乎,内心的贪腐之风却没有得到根本遏制。

而问题遠不止於此。清朝道光年间,社会矛盾已日渐加深。道光登基之时,清廷外表一统,但其实已经是个百病缠身的庞然大物。官员们分成两类,一类勾心斗角进行金钱与权力的交易,而另一类,尽管不贪污,但整日沉迷于自我精神的虚假乐园,心思不在治理国家上。可以说,清廷上下已经失去了活力,这无法通过节俭措施来根治。在这种背景下,道光选择从自身和朝廷的奢华开销上进行裁减,他希望节俭措施能让整个国家恢复健康。

在经济层面,道光帝时期的大清面临着前所未有的财务困境。当时,国家财政每年收支入不敷出。尽管相对较低赋税政策原本应给国民带来好处,但随着时间的推进,康熙时期“永不加赋”的决策给后继者们带来了沉重压力。人口暴增到将近四亿,物资供应严重供不应求,粮食生产仅够维持一半年的消耗。尤其是在道光时期,黄河频频泛滥,这不仅造成了庞大的救济费用,还进一步激化了社会矛盾。面对这些问题,道光皇帝显得力不从心。

在子女婚礼的设定上,道光依然贯彻了他的节俭政策。他明确规定,儿子娶媳妇不能铺张浪费,公主出嫁不得超过两千两银子。但这些节俭措施面对的是一个已烂得根深蒂固的官僚系统,效果显得微不足道。例如,林则徐禁烟运动期间被逼迫以茶叶换取鸦片,道光因不愿支付高额补偿而拖延批准,最后由大臣们互相摊派解决。

而经济危机不仅限于上层官僚体系,道光皇帝也不得不面临国家整体经济的困顿。十九世纪初,英国开始向中国大量输入鸦片,导致我国白银外流严重,加剧了经济困局和人民的贫困。当道光面临这样的局面时,他的回应措施显得无力和单薄,仅凭节俭无法治愈国家的深层病灶。

综上所述,尽管道光皇帝的出发点是好的,但他对节俭的理解和执行有时候过于表面化和极端,并未从根本上解决清廷面临的重大问题。在官僚系统腐败与经济危机的大背景下,道光的个人努力显得微乎其微。他的节俭政策虽说意义重大,但面对帝国的种种深层次问题,显然鞭长莫及。道光皇帝虽想通过自己的方式振兴大清,但无奈历史的列车无法因为一人之力停留或者逆转。#视界频道激励计划#