在中世纪时期,欧洲德意志国家曾分裂成多个邦国,整个国家变得支离破碎。

而中国在几千年前的五代十国时期,也曾有过南北分裂的历史,汉人也被分为南人和北人。

但相比欧洲的情况,汉族并没有像欧洲国家那样那样分裂成众多独立的国家。

这都归功于明朝,不然,若是在欧洲,汉人早就分成两个民族了!

明朝究竟做了什么?

今天就带大家一起了解汉人南北背后的故事。感兴趣的朋友不妨点点关注,既方便回顾往期精彩,又不会错过最新内容。

南方汉族和北方汉族在中国,汉族的历史源远流长,最早可追溯至新石器时代的仰韶文化和龙山文化,承载着数千年的文明兴衰与民族发展。

汉族的前身可是古老的华夏族,华夏原始居民发展了农耕,创制原始文字、历法等。

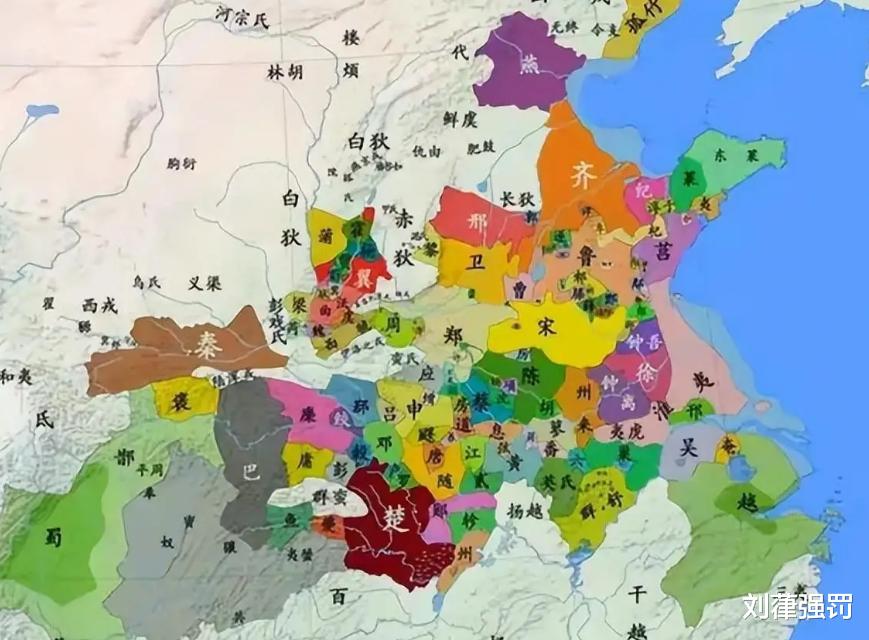

在商周时期,周文王分封了71个诸侯国,其中有46个位于黄河中下游,形成“华夏核心区”,并推行雅言,这就是早期的上古汉语。

汉族真正实现大融合时期是在秦朝,秦朝实行“书同文、车同轨”的政策,秦始皇用小篆统一 文字,湖北出土的云梦秦简足以说明,当时已经奠定了汉族文化认同基础。

到了魏晋南北朝时期,北方少数民族入主中原,为汉族注入了新鲜血液。

直到唐朝灭亡后,中国经历了五代十国的割据局面,汉族才逐渐划分为各个区域,北方先后被契丹、女真、蒙古等少数民族政权统治,而南方则形成了南宋等汉族政权。

在南北分裂50多年的时间里,南北汉人也走上了截然不同的发展道路,导致南北汉人在文化、语言、习俗上逐渐产生差异。

北方汉族主要在中原地区,由于局势动荡,不少汉人已经逐渐被少数民族文化渗透,而南方汉族则多数在南方地区,这里政权较为稳定,因此经济文化也相对发达,在一定程度上保留了汉族的文化。

南方汉族的儒家思想根深蒂固,科举制度盛行,文人墨客辈出,社会氛围也相对较为文雅,北方汉族在辽、金、元等少数民族政权的统治过程中,虽然在一定程度上吸收了汉族文化,但同时也保留了少数民族的文化传统,形成了独特的“混合文化”。

例如,辽朝实行“因俗而治”的政策,设置南面官和北面官,分别管理汉人和契丹人事务。

在服饰方面,北方汉族的服装吸收了少数民族服饰的元素,变得更加简洁实用,以适应骑马等活动的需要。

除了服饰,北方汉人受到游牧民族文化的影响,姓名和语言也逐渐胡化,如燕云地区汉人采用契丹名和蒙古名,一些燕云汉人贵族取名“耶律 XX”融入契丹姓氏体系,元朝时,“孛儿只斤”等蒙古姓氏也出现在部分汉人家庭。

北方汉人在日常用语里融入大量游牧民族词汇,以便汉人和少数民族之间正常贸易往来。

五代十国时期,南方汉人的文学发展达到了一个新的高度,尤其是词的创作取得了突出的成就。

佛教在南方地区依然盛行,许多寺庙成为文化和艺术的重要载体。

为何五代十国时期南北汉族差别这么大,但最终还是统一了呢?

这还得归功于明朝,不然,若是在欧洲,汉人早就分成两个民族了!

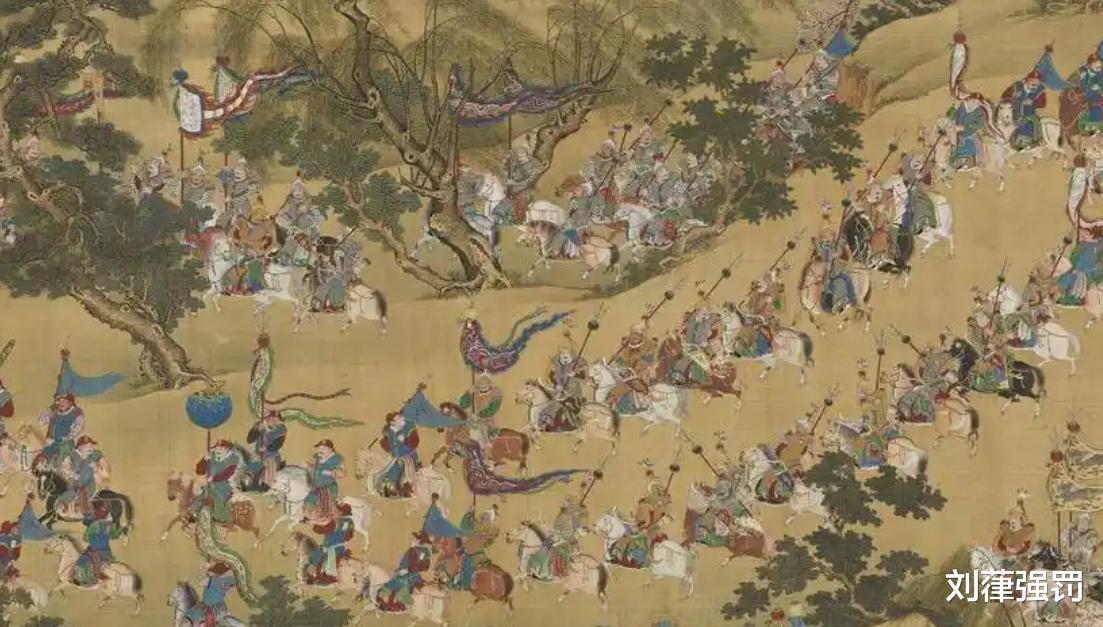

1368年,朱元璋推翻元朝的统治,在南京称帝,建立了大明王朝,实现了全国的统一。

在朱元璋即位后,他立即恢复汉制,推行汉服、汉礼,禁止说胡语,重建南北汉族的民族认同感。

明朝初期,朱元璋为了控制游牧民族的入侵,在北方和南方分别划分了北直隶和南直隶,并纳入中央政权的管理,这种行政体制有助于南北地区的统一管理,为南北民族融合创造了条件。

针对南北教育差异,朱元璋在科举考试中单独增设北方名额,避免人才选拔地域倾斜,他还在全国兴办学校,普及儒家教育,强化“家国天下”观念,为南北汉人提供共同价值观。

明朝的商品经济在中央的规范下逐渐繁荣,南北地区的商品交易和贸易逐渐增多,例如,江浙地区作为南方的商业中心,与北方的农业、手工业相结合,推动了南北经济的融合。

明朝时期,南北人口迁移进一步促进了南北地区的融合,因北方人口较少,大量南方人口北迁,促进了南北汉族的交流。

明朝实行“均田制”和“限田制”,试图平衡南北的土地分配,减少土地兼并,促进社会的公平与稳定。

明朝通过民族融合,成功实现了南北地区的统一和融合,这一过程不仅加强了国家的统一,也为后世南北地区的统一奠定了基础。

德国和意大利曾经在历史上经历过多次分裂,被分为多个国家和民族,明朝通过强有力的大一统推行融合政策,这些措施在一定程度上缓解了南北之间的差异,促进了汉族内部的统一和社会的稳定。

若缺乏明朝的干预,南北汉人可能如欧洲一样因长期演变为不同的民族。

这一历史经验表明,文化认同与政治智慧是维护民族统一的核心,中国自古以来就强调“大一统”思想,儒家文化中“和而不同”的理念为多民族统一提供了文化基础。

不要挑拨南北关系,古代民族观和现代不一样。宋不是大一统王朝,辽金宋夏元都是正统。内蒙人或者东北人或者江浙人入住中原都可以。

而且,汉字汉语属于偷换概念,无论繁体还是简体都不是汉朝发明的,正规叫法,繁体的是华语,简体的是中文。我们现在用的都是新中国的标准发音 简体字中文,拼音是1958年左右正式开始用。小时候用字典也都叫新华字典或新华大字典, 区别于民国那一套的。现在的字叫简体中文字simplified zhongwenzi

北朝前后几乎全由少数民族建立。隋不仅统一了中原,更是统一了南北朝,结束了国家历史三百年的分裂。而明朝只是继承了元朝。论隋与明的国家统一贡献,隋朝远大于明朝。

汉人的叫法属于偷换概念,正统名是华夏人。汉朝就一个朝代算个皮就想代表全历史。大清之外,最恶心的就是这个朝代