魏元忠(?-707年),本名真宰,字元忠,宋州宋城(今河南商丘)人,历经唐高宗、武则天、中宗三朝,以刚正敢谏、对抗酷吏著称,却因晚年政治妥协而毁誉参半。

他的一生既见证了武则天时代的酷吏政治之祸,也亲历了神龙政变前后的权力更迭,最终在韦后专权中黯然离世,折射出唐代中期忠臣的困境与挣扎。

一、早年经历:寒门崛起与直言进谏

1. 出身与入仕

魏元忠出身寒微,早年以博学闻名,举进士,初任监察御史。高宗仪凤年间(676-679年),上书《平突厥策》,提出“以夷制夷”之策,主张联合边疆部落牵制突厥,得高宗赏识,升任殿中侍御史。

2. 对抗酷吏的硬骨

①反对滥刑:武则天称帝后,酷吏来俊臣、周兴大兴冤狱。魏元忠多次抨击酷吏政治,直言“明主以仁恕治天下,岂容酷吏以刑网陷忠良?”

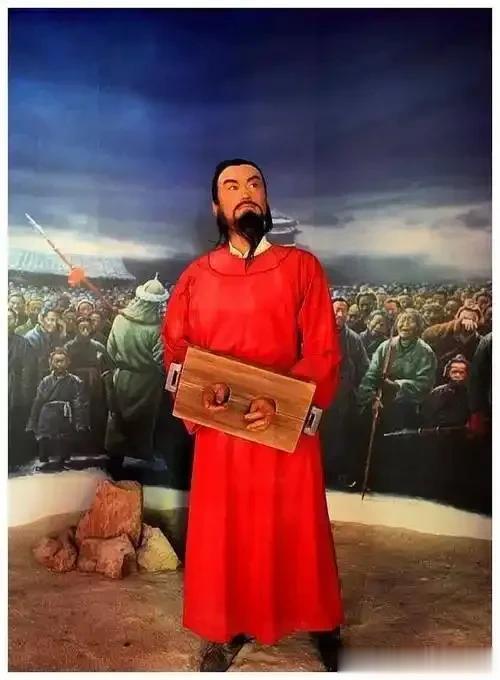

②险遭处决:因触怒武则天,三次被诬谋反下狱,临刑前神色自若,高呼“苍天有眼,安杀无辜!”武则天闻其言,数度赦免其死罪,改流放岭南。

二、武则天晚年的重臣

1. 边疆功绩

圣历元年(698年),武则天召回魏元忠,任御史中丞,后迁洛州长史。长安三年(703年),任并州道行军大总管,防御突厥,整顿边防,以治军严明闻名。

2. 调和君臣矛盾

武则天晚年欲立武三思为太子,魏元忠与狄仁杰力谏复立李显,称“天下思唐久矣,陛下若立庐陵王(李显),则苍生幸甚”。其谏言促成李显复位为太子(698年),为神龙政变埋下伏笔。

三、中宗朝的矛盾与妥协

1. 神龙政变的复杂立场

705年神龙政变爆发,魏元忠时任宰相,却未参与张柬之等人的密谋。政变成功后,他劝张柬之诛杀武三思以绝后患,但未被采纳。中宗复位后,他因“首倡复唐”之功封齐国公,升侍中(门下省长官)。

2. 晚年政治失节

①依附武韦集团:为自保,魏元忠逐渐倒向武三思与韦后,甚至默许其迫害神龙政变功臣(五大臣)。史载他“见三思用事,惧祸及己,唯诺而已”(《旧唐书》)。

②太子李重俊政变:707年李重俊起兵诛杀武三思时,魏元忠之子魏昇参与兵变。事后,魏元忠为撇清关系,主动请求治罪,中宗以其有功赦免,但朝野对其气节大失所望。

四、结局与历史评价

1. 贬谪与病逝

魏元忠晚年因依附韦后遭李唐宗室敌视,707年被贬为渠州司马,赴任途中病逝于涪陵(今重庆涪陵),追赠原职,谥号“贞”(后改为“忠”)。

2. 毁誉参半的一生

①刚直与妥协的双面性:前期以硬抗酷吏留名青史,晚年却沦为权谋附庸,宋代司马光叹其“前忠后佞,何以自全?”

②历史贡献:其边疆防御策略与抑制酷吏的主张,客观上维护了社会稳定;晚年妥协亦反映武周至中宗过渡期士大夫的生存困境。

③文学形象:唐代笔记小说中,魏元忠常被塑造为智斗酷吏的传奇人物,如《朝野佥载》记载其狱中驯服恶鬼,隐喻其刚正不阿。

结语:魏元忠的一生如同唐代中期政局的缩影:在酷吏、外戚、皇权的夹缝中,他既展现过铁骨铮铮的士大夫气节,也因现实压力沦为政治妥协者。

其命运警示后人,乱世中坚守理想之难,亦折射出古代忠臣在道义与生存间的永恒困境。他的功过是非,至今仍是解读唐代政治生态的重要案例。