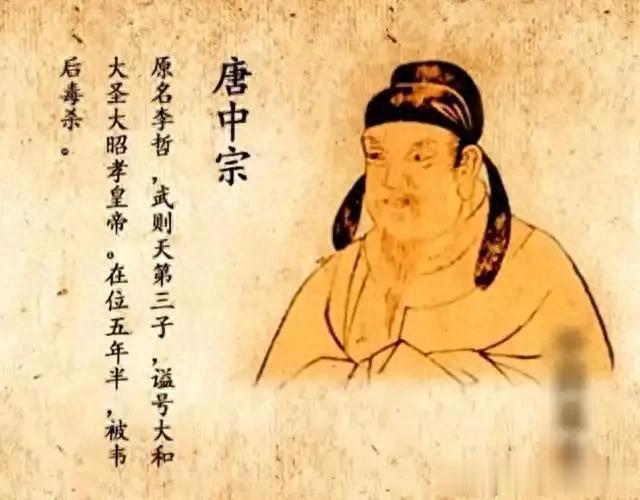

唐中宗李显复辟后允许韦皇后垂帘听政,是唐代中期政治权力斗争、个人情感依赖及宫廷女性参政传统共同作用的结果。

这一现象背后既有李显个人的性格因素,也与韦皇后及其家族的政治野心密切相关,同时受到武则天时代女性掌权风气的影响。以下从多角度分析其原因:

一、李显的性格与情感依赖

1. 患难夫妻的信任

李显一生两度称帝,其间经历多次政治沉浮。第一次被废黜后(684年),他与韦氏被流放至房陵(今湖北房县),在长达14年的流放生涯中,韦皇后始终陪伴左右。

据《旧唐书》记载,李显曾对韦氏发誓:“异时若复见天日,当唯卿所欲。”这种共患难的经历使李显对韦氏极度信任,复辟后(705年)自然赋予其政治特权。

2. 李显的软弱与政治惰性

李显性格优柔寡断,缺乏政治手腕。复位后,他依赖韦后处理政务,甚至默许其干预朝政。史书评价他“任人用事,不辨忠佞”,导致韦后逐渐架空皇权。

二、韦皇后的政治野心与手段

1. 效仿武则天的野心

韦皇后目睹武则天以皇后身份逐步掌控朝政、最终称帝的过程,深受其影响。她曾公开宣称:“吾欲临朝称制,何如则天?”(《资治通鉴》)。为达成这一目标,她通过以下方式巩固权力:

①培植党羽:拉拢武三思(武则天侄)、上官婉儿等权臣,形成“韦武集团”。

②控制禁军:任命韦氏亲信掌握羽林军,确保武力支持。

③干涉储位:逼迫太子李重俊起兵反叛(707年),借机清除异己。

2. 垂帘听政的制度化

韦后以“辅政”名义垂帘听政,史载“每宰相奏事,中宗辄引后预闻”(《新唐书》)。她甚至要求群臣称其为“翊圣皇后”,试图建立类似武则天的“二圣临朝”模式。

三、武则天时代的影响与宫廷传统

1. 女性参政的合法性铺垫

武则天称帝打破了“女主不得干政”的传统观念,为韦后提供了先例。唐代宫廷中,太平公主、上官婉儿等女性长期参与朝政,形成了一种独特的政治生态。

2. 外戚与官僚的默许

部分朝臣因利益依附韦氏集团,或慑于其权势,对韦后干政采取默认态度。例如,宰相宗楚客、纪处讷等人公开支持韦后摄政。

四、权力制衡的失败

李显复辟后,朝中派系复杂,包括“张柬之”等“五王”(神龙政变功臣)、“太平公主”势力及“李氏宗亲”。李显试图通过韦后制衡各方,但反而加剧了权力失衡:

①削弱功臣:韦后与武三思联手诬陷张柬之等功臣,迫使其退出权力中心。

②压制宗室:李显对弟弟相王李旦(后来的唐睿宗)及侄子李隆基(后来的唐玄宗)心存猜忌,转而依赖韦后巩固皇权。

五、结局与历史评价

韦后的专权最终引发政变。710年,李显突然暴毙(疑被韦后毒杀),韦后试图拥立少帝李重茂并彻底掌控朝政,但李隆基与太平公主联合发动“唐隆政变”,诛杀韦后及其党羽,终结了其垂帘听政的野心。

历史教训:韦后垂帘听政反映了唐代中期皇权衰弱、后宫干政的危机,同时也暴露了李显作为君主的重大缺陷——过度依赖私人情感而忽视政治平衡,最终导致政权动荡。

总结:李显允许韦后垂帘听政,是个人情感、权力真空、历史惯性共同作用的结果。

这一事件不仅是唐代宫廷权力斗争的缩影,也揭示了女性在传统皇权结构中的特殊角色及其局限性。

韦后的失败则表明,缺乏制度支撑的野心终难持久,其结局亦成为后世警惕后宫干政的重要历史案例。