今天,我们邀请到新京报经济新闻中心首席编辑陈莉,带我们深入解析优质新闻内容的生产全流程,从选题策划到传播落地的实战经验与行业思考。作为新闻生产的核心操盘手,陈莉将向你讲述一篇好稿件背后的创作逻辑与团队协作智慧。

新京报传媒研究《首席讲堂》,邀请新京报的首席记者、编辑讲述新闻报道工作中的所见所闻、所思所感,分享成功经验和失败教训。

01

XXXXXX 02XXXXXX

03

XXXXXX

编辑|

校对|

在信息爆炸的时代,优质内容的生产不仅需要敏锐的新闻嗅觉,更需要系统化的策划与协作。一篇好稿件的诞生,往往凝结着编辑与记者的智慧碰撞、文本的千锤百炼,以及对传播规律的深刻洞察。

01

角色:守门人与化妆师编辑作为新闻生产的枢纽,始终肩负着双重使命:既要为内容质量严格把关,又要为呈现效果持续赋能。在内容策划与打磨环节,编辑需要预判热点并挖掘独特视角,比如结合"黄金回收陷阱""李鬼券商诈骗"等社会现象,或通过热搜话题词分析捕捉受众需求。

为确保内容真实性,编辑会通过各类渠道进行事实核查,同时将冗长的调查报道转化为结构清晰的故事——通过案例拆解降低理解门槛,借助数据可视化提升信息密度。

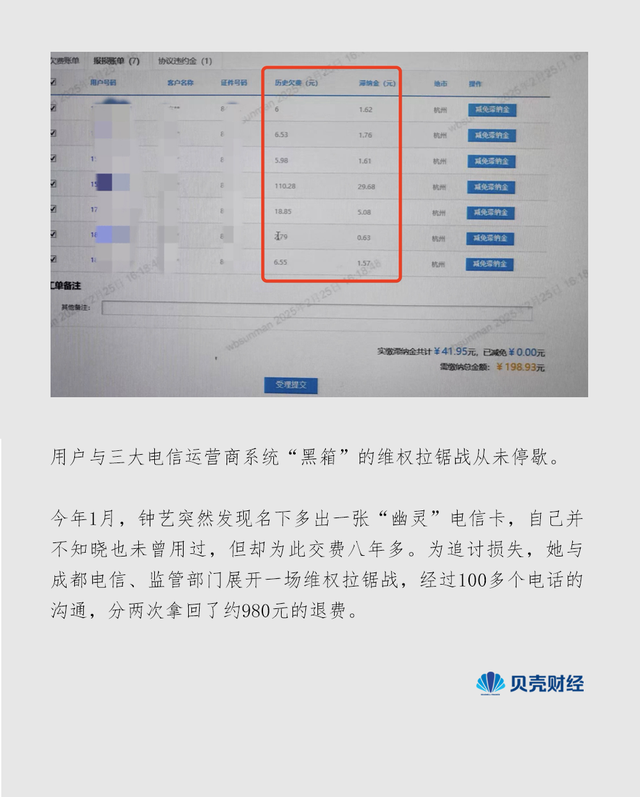

在标题与导语设计上,编辑需要灵活切换思维:传统媒体标题追求严谨规范,而新媒体标题则需像《“天降”电话卡被扣费八年,谁在操控我的话费账单?》《存款"特种兵"年末再现江湖》这样突出关键词与冲突。

在多平台适配方面,编辑需要针对不同媒介特性调整策略:传统媒体注重版面设计与篇幅控制,新媒体则强调分段优化、关键词嵌入以及与短视频、配图等视觉元素的精准匹配。此时编辑如同技艺高超的化妆师,通过适配各平台特性,既确保内容精准触达受众,又始终保持专业性与可信度。

02

协作:从选题到传播的闭环优质稿件始终是团队协作的产物,需要经历选题共创、采访深耕、文本打磨、传播联动的完整闭环。选题环节决定着稿件的灵魂,像"天降电话卡被扣费8年"这样的案例,既揭露行业乱象又直击用户痛点,完美体现了独特性、时效性与社会价值的统一。编辑在此过程中需要从热搜话题和受众需求中提炼方向,而非盲目追逐流量。

采访阶段的核心在于独家发现的挖掘。记者需要通过消费者、行业专家等权威信源获取一手资料,像报道"电商百亿补贴问题手机"时坚持采访平台、商家、消费者三方以确保视角多元。而"存银行19年,215元变8元"这类案例则证明,具体数字和真实故事始终是最有力的共鸣点。

文本打磨是化茧成蝶的过程。优秀稿件需要遵循"引言-主体-结尾"的清晰逻辑,如《去世亲人银行卡取款困境》般开门见山呈现冲突。语言上追求极致精炼,同时要注意让图片、视频等视觉元素与文字形成互补,共同提升信息密度。

△《去世亲人银行卡取款困境》导语中开门见山、极致精炼

标题作为吸引读者的"第一触点",需要像《降准!降息!降存量房贷利率!央行放大招了》这样直击核心,或如《"一天一个价",门店羽绒服动辄上千》般制造冲突悬念。每个字词的推敲都关乎传播效果的成败。

03

法则:快与深的平衡面对信息过载与注意力碎片化的挑战,内容生产者必须掌握快与深的平衡艺术。在"快"的维度,需要建立快速响应机制:通过突发新闻的即时推送抢占时效,用短图文、快讯满足用户"即时获取"需求。而在"深"的领域,则要像对待"浪莎贴牌代工"这类话题那样,进行溯源式深度调查,同时善用AI辅助选题策划等技术创新提升效率。

跨界创新正在重塑内容形态。尝试"播客+图文""互动H5"等混合形式,比如将调查报道转化为适合通勤场景的音频故事,这种打破边界的内容"化妆术"能有效拓展传播场景。

给从业者的成长建议 0 1持续突破舒适区:记者应通过特稿写作锤炼叙事能力,编辑则要在修改特稿过程中培养全局思维。

0 2 汲取经典养分:《华尔街日报是如何讲故事的》所倡导的"细节驱动叙事"方法,始终是内容创作的黄金准则。 0 3 强化传播意识:优质内容需要主动"吆喝",通过与KOL、机构合作构建传播矩阵,让好作品被更多人看见。一篇优质稿件的诞生,本质上是选题、采访、文本、传播四重奏的完美合鸣。编辑与记者如同匠人,既需对内容精益求精,又需适应时代变革。唯有如此,才能在信息洪流中打造出兼具洞察力与影响力的作品。

校对 | 张彦君

编辑 | 王可

主编推荐