1937年,西北的一个偏远小镇,耿飚无意间发现了一个熟悉的身影。

微微低垂的肩膀,宽阔的背影,却无疑是他熟悉的总指挥——徐向前。

耿飚心中一震,难以置信。徐向前,怎么会出现在这样的地方?为何隐藏身份,四处游走?

破帽遮不住将星

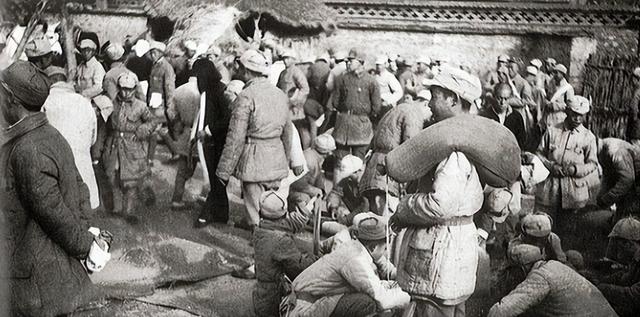

破帽遮不住将星1937年春末,经过艰苦卓绝的长征,几支主力红军虽然在陕甘地区实现了会师,但立足未稳,外部环境依然险恶。

国民党中央军的围追堵截有所缓和,但地方军阀武装,尤其是盘踞甘、宁、青地区的马家军,对红军的敌视和威胁从未减弱。

时任红三十二军(该军系由红二方面军长征抵达陕甘后的一部分部队于1936年底改编而成,后并入八路军第120师)参谋长的耿飚,肩负着巩固根据地、侦察敌情、保护地方群众的任务。

这一天,他正率领一支侦察分队,在甘肃省东部平凉县境内的王家洼子地区执行例行巡逻。

耿飚本人出身湖南醴陵的贫苦矿工家庭,13岁便进入水口山铅锌矿做童工,饱尝人间疾苦。

这段经历让他很早就投身革命洪流,1925年加入共青团,1928年转入中国共产党,并参与组织了著名的浏醴农民武装。

当侦察队行至镇口附近时,一个蹲在破败土墙角落的身影引起了他的注意。

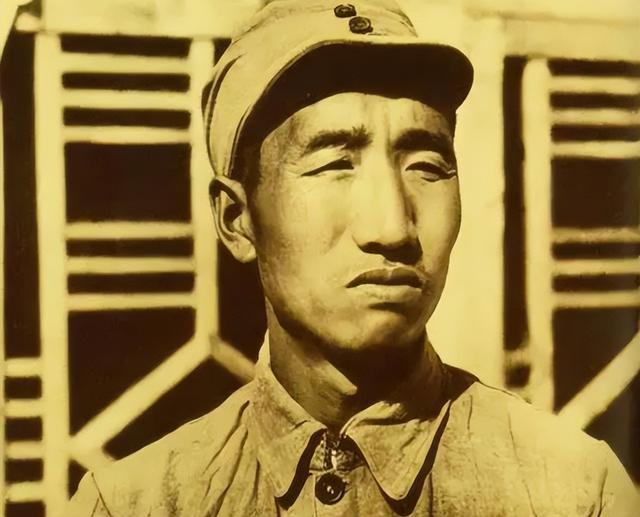

此人穿着一身不合身的、破旧的商人服饰,头上扣着一顶脏兮兮的瓜皮帽,刻意低着头,似乎想躲避他人的目光。

耿飚的目光却落在了那人揣在怀中、不慎露出一角物体的双手上——那双手更像是久经训练、时刻准备掌控武器的手。

为了不惊动对方,也为了进一步确认身份,他用当地的方言,以一个普通问路者的口吻向那人询问前往北山的方向。

就在那人闻声缓缓抬头的一刹那,他不再犹豫,一个箭步上前,伸手迅速揭掉了对方头上的瓜皮帽。

眼前之人,竟然是几个月来杳无音信、生死未卜,令整个红军和党中央都深为挂念的红四方面军总指挥、也是西路军的总指挥——徐向前!

祁连泣血突重围——败军之将的艰辛路

祁连泣血突重围——败军之将的艰辛路徐向前之所以会以如此落魄的形象出现在陇东小镇,其背后是红军历史上最为悲壮惨烈的篇章之一——西路军的征战与失败。

1936年10月下旬,红四方面军主力两万一千八百余人,遵照中革军委的指示,在徐向前、陈昌浩的率领下,于甘肃靖远西渡黄河,组成了西路军。

他们的核心战略任务是执行“宁夏战役计划”,意图占领宁夏,打通与苏联的陆上联系,获取国际援助,并策应河东红军主力的战略行动。

战局的发展远比预想的要严峻和复杂。

西路军孤军深入地域辽阔、人烟稀少、自然环境极其恶劣的河西走廊,不仅要面对数十倍于己、装备精良且凶悍异常的马步芳、马鸿逵等马家军阀部队的疯狂围攻,还要克服严寒、缺粮、少弹、无援的绝境。

更为致命的是,由于远离党中央和红军主力,西路军在战略协同、情报获取和后勤补给上都陷入了极端困难的境地。

从1936年11月到1937年3月,西路军将士在极其困难的条件下,与敌人展开了一系列殊死搏斗,如一条山战斗、永昌战斗、高台战斗、倪家营子战斗等。

在这些战斗中,西路军将士给敌人以重大杀伤,但自身也付出了极为惨重的代价。

高台一战,红五军军长董振堂等三千余将士壮烈牺牲,古城失陷。倪家营子坚守四十余日,部队伤亡殆尽。

1937年3月中旬,西路军在临泽、梨园口一带遭遇最后的毁灭性打击,军政委员会在石窝山召开会议,决定徐向前、陈昌浩离队返回陕北向党中央汇报情况,余部分散突围。徐向前正是在这种几乎全军覆没的绝境下开始了突围之路。

最初,他身边尚有数十名干部战士跟随,但在马家军骑兵的持续追击和祁连山脉冰天雪地的严酷环境中。

为了掩护他,忠诚的警卫员们前仆后继,主动引开追兵,用生命为他换取生机。

最终,徐向前身边空无一人,陷入了真正的孤立无援。

为了生存和回到组织,他不得不彻底改变装束,脱下早已破烂不堪的军装,换上当地牧民的旧皮袄,后来又用身上仅存的两块银元,换得了一套破旧的商人长衫作为掩护。他一路乞讨,风餐露宿,时刻提防着敌人的搜捕。

王家洼子烽火情

王家洼子烽火情确认眼前落魄“商人”正是徐向前总指挥后,耿飚没有声张,而是示意部下控制住周围环境,然后搀扶起身体虚弱、还在发着高烧的徐向前,快速将其转移到了侦察队设在附近一个偏僻窑洞里的临时驻地。

耿飚立即安排战士打来热水,让徐向前简单清洗,并找来相对干净的衣物供其换上。

看着昔日在鄂豫皖苏区根据地和红四方面军中指挥若定、创造过无数辉煌战绩的统帅,如今却因兵败受挫、长途跋涉而形容憔悴,脚底的血泡溃烂化脓,连走路都十分困难,只能虚弱地蜷缩在土炕上,捧着一碗热乎的小米粥缓缓下咽,在场的耿飚和战士们无不感到心酸和敬佩。

在徐向前于王家洼子休整的三天三夜里,耿飚倾注了全部心力来确保他的安全和照护。他一方面对外严密封锁消息,对内也只让极少数绝对可靠的核心骨干知晓徐向前的真实身份;另一方面,他亲自部署警戒,将侦察队的精锐力量安排在窑洞周围,明哨暗卡,日夜守护,严防任何可能的威胁,无论是来自敌特、土匪还是不明身份人员的窥探。

送别战友踏征程

送别战友踏征程经过三天的秘密休整,徐向前的身体状况得到了初步的恢复,高烧渐退,精神也好了许多。

与此同时,耿飚已通过可靠的渠道,将发现并保护了徐向前总指挥的紧急情况,迅速上报给了红军在陇东地区的相关领导机构。

这一消息很快传递到了位于陕北的党中央,引起了毛泽东、周恩来等领导人的高度重视和关切。

考虑到徐向前的安全和尽快返回延安的需要,党中央指示当时正率领部队在附近地区活动的刘伯承、邓小平(时任援西军领导人,后改编为八路军129师主要领导,该部与原红四方面军有深厚渊源)负责组织接应。

很快,刘、邓二人便派遣了一支由绝对可靠的骑兵组成的通讯联络和护送队伍,前来迎接徐向前。

当接应部队抵达王家洼子时,耿飚坚持将自己平时骑乘、也是整个侦察队里最为神骏、脚力最好的那匹战马让给了徐向前,并再三叮嘱随行的战士,务必确保总指挥的安全。

耿飚率领侦察队员们一直将徐向前一行送到很远,直到他们的身影渐渐消失在陇东高原连绵起伏的黄土梁峁之间。

沙场文苑两辉煌

沙场文苑两辉煌从王家洼子踏上归途,并在可靠护送下最终安全抵达延安的徐向前,并未因西路军的惨痛失败而消沉。

半年之后,随着抗日战争的全面爆发,徐向前便受命奔赴华北抗日前线,担任由红军改编而成的八路军第129师副师长(师长为刘伯承),投入到伟大的民族解放战争之中。

他协助刘伯承、邓小平创建和发展晋冀豫抗日根据地,指挥或参与指挥了包括长生口、神头岭、响堂铺等一系列给日军以沉重打击的著名战斗。

由于他早年曾在山西太原国民师范学校求学并短暂任教,对山西的地理环境、风土人情十分熟悉,这使得他在指挥作战时更加得心应手。

他用兵灵活,作战勇猛,尤其擅长利用复杂地形与敌人周旋、打击敌人,给侵华日军造成了极大的威胁和恐慌,以至于日军中流传着“徐老虎来了”的惊呼,阎锡山等地方势力也对其深为忌惮。

1955年,中华人民共和国首次实行军衔制,徐向前凭借其卓越的功勋和资历,被授予中华人民共和国元帅军衔,位列十大元帅之一,并且是其中唯一的北方籍元帅。

而当年在王家洼子那个简陋窑洞外持枪守护他的耿飚,则在另一条截然不同的战线上,同样绽放出了耀眼的光芒。由于1950年初即被调离军队系统,投身外交事业,耿飚未能参加1955年的授衔。

他先后担任中国驻瑞典(兼驻丹麦、芬兰)、巴基斯坦、缅甸、阿尔巴尼亚等多国大使、特使,凭借着早年在矿山和军队中锤炼出的坚韧不拔的意志和刻苦钻研的精神,克服了语言障碍(据说他通过刻苦学习掌握了四门外语),出色地完成了各项外交使命。

他在担任驻瑞典大使期间,曾以豪爽的性格和过人的酒量在外交场合赢得尊重的轶事,至今仍被一些人津津乐道。

其后,耿飚在国内也担任了中共中央对外联络部部长、国务院副总理、国防部长、国务委员、全国人大常委会副委员长等一系列党和国家重要领导职务,在中美建交等重大历史事件中发挥了作用。

参考资料:[1]温相.历史镜头下的耿飚[J].同舟共进,2015(9):44-49