在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文未已标注文献来源及截图,请知悉。[送心]

【前言】

她曾担任中组部副部长,丈夫官至正国级,而她的儿子却只是一个普通的农民,这种鲜明的对比,乍一听,似乎令人难以理解。

在这个英雄辈出的时代,她的名字却始终与革命、家庭、牺牲和坚韧紧密相连,曾志,这位女革命家的传奇经历,足以让任何一个时代的女性为之动容。

她的革命足迹遍布大江南北,然而她的家庭生活却也充满了艰辛与牺牲,曾志的丈夫陶铸曾官至正国级,可她的儿子却依然在贫困的农村土地上耕耘。

那为什么曾志选择了把自己的孩子托付给别人抚养?为什么作为一位革命家的高层领导,她依然没有让儿子享受更好的生活?

【从学业优秀到革命初心的觉醒】

曾志出生在湖南宜章的一个相对富裕的家庭,她的家庭条件优越,接受了相对良好的教育,这使得她从小便展现出与众不同的聪明才智。

与很多女性受限于时代的传统观念不同,曾志从不满足于仅仅做一个家庭主妇,她追求的是更广阔的天地。

小时候,她总是深感受到社会上对女性的压迫与不公,尤其是在传统束缚下的女性角色,她不愿仅仅是一个守家安妇,而是渴望挑战更高、更远的目标,成为真正有影响力的人。

因此曾志在年轻时便展现出卓越的学术才能,在她的少年时代,她在学校中成绩出色,还展现出对于新思想、新文化的浓厚兴趣。

她顺利考入了衡阳省立第三女子师范学校,这为她后来的革命生涯打下了基础,在这所学校,她接触到了许多新思想、先进的革命理念和进步的理论,这一切深深触动了她的心灵。

1926年,年轻的曾志前往湖南农民运动讲习所,这个讲习所培养了大批革命人才,也成为毛主席等革命先辈的讲学平台。

在这里,曾志不只是接受了系统的革命教育,她还结识了许多志同道合的朋友,毛主席本人就在讲习所担任教员,这为曾志的革命思想提供了更为深刻的启发。

通过与革命导师们的接触,曾志渐渐明白了自己要为什么而奋斗,这也是她正式投身革命道路的起点。

正是在这种革命思想的影响下,曾志从一个普通的女性,迅速蜕变为一个坚定的革命者,她坚信,只有通过推翻旧有的体制与社会结构,才能实现真正的平等与自由。

这种信念促使她在未来的革命生涯中,始终如一地坚守着自己的初心,无论面临怎样的困境与挑战,而这个初心,也将成为她后来的无数抉择背后不可动摇的力量源泉。

接下来,她如何在战火纷飞的年代中坚守自己的信念,继续投身革命事业,又将面临怎样的命运抉择呢?

【革命路上的爱情】

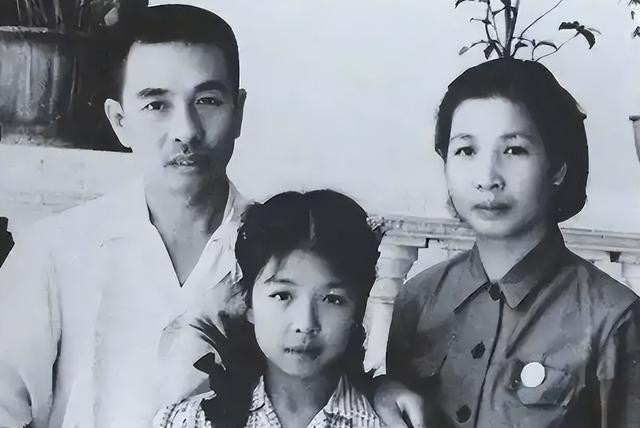

曾志的革命生涯并不是单纯的政治斗争,更充满了情感的波动与牺牲,她在投身革命的同时,也找到了与自己志同道合的伴侣——夏明震。

夏明震是她在革命过程中结识的一个非常重要的人物,他是曾志的革命伙伴,更是她在艰难岁月中的依靠。

两人志同道合,共同为中国的革命事业奋斗,面对革命路上的无数困难,彼此也给予了莫大的支持与鼓励。

就在曾志与夏明震结婚不久,他们便迎来了更加严峻的考验,夏明震在一次革命任务中英勇牺牲,这对曾志来说无疑是一次巨大的打击。

夏明震的牺牲令她失去了一个深爱的伴侣,也让她深刻体会到革命的残酷与战争的无情,正当她悲痛欲绝时,曾志已经怀上了夏明震的孩子。

这份母爱与革命情怀交织在一起,形成了她人生道路上无法回避的难题,她曾深知,作为一名革命者,必须在国家与家庭之间做出艰难的选择。

尽管心中充满了失落与痛苦,但曾志依旧坚定地选择了继续前行,在怀孕期间,她没有选择停止革命工作,而是毫不犹豫地投入到日益紧张的战斗中去。

她参与了农民暴动,并积极投入到井冈山革命根据地的建设中,在革命的火热岁月里,她深知自己的使命与责任远比个人的悲伤和困境重要得多。

就这样,曾志在无数次的生死考验中,依然将革命事业放在了第一位,而这段艰难的日子并没有让曾志喘息片刻。

就在她的孩子出生后,革命局势依旧没有丝毫松懈,曾志更是无法抽出时间来陪伴孩子,她的儿子在井冈山出生,却也在那片战火纷飞的土地上,注定了与母亲的分别。

由于革命任务的紧迫与复杂,曾志最终做出了一个极其艰难的决定——将儿子托付给当地的石礼保夫妇抚养。

这一决定对于曾志来说无疑是沉重的,毕竟作为母亲,她深知孩子在如此艰难环境中的成长将充满了不确定与艰辛。

曾志依旧选择了坚持,因为她明白,只有让自己肩上的责任更加坚定,才能为更多的家庭和孩子争取到和平。

这种巨大的牺牲,成就了她无可撼动的革命意志,也让她的一生与无数革命战士的命运紧密相连。

曾志与她的儿子石来发经历了怎样的波折与重逢?她如何面对那段时间内失去亲人的痛苦?

【母子重逢】

时间如白驹过隙,革命的烽火渐渐平息,但曾志的心中却始终有一个未解的结,她的儿子石来发,在她投身革命的过程中被托付给了他人抚养,成了另一个人家庭的一部分。

多年来,曾志无时无刻不在心中祈祷着能够重新与儿子相见,可动荡的年代让这场重逢充满了艰难与坎坷。

新中国成立后,曾志终于有了重新寻找儿子的机会,她通过不同的渠道,委托身边的人到井冈山一带打听石来发的下落。

经过了漫长的等待与努力,终于在1951年,曾志得到了儿子的消息,她与石来发的重逢并不是一场欢乐的团聚,而是一场充满心酸与心痛的见面。

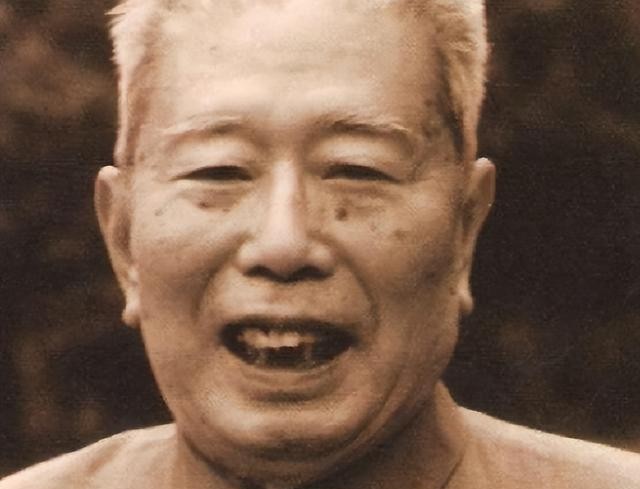

当她在广州与儿子相见时,眼前的石来发,早已不再是那个她怀抱过的婴儿,二十多年的风霜与困苦让他面容沧桑,满手的老茧与辛酸的岁月如影随形。

看到儿子艰难的生活状态,曾志心里充满了自责与痛心,曾志是革命的女英雄,但作为母亲,她心中的亏欠与痛苦无可言表。

她意识到,虽然自己为国家、为革命做出了巨大的牺牲,但作为母亲,她无法为自己的儿子提供应有的庇护与温暖。

石来发在年轻时过早地体会到了生活的艰辛,他没有像很多孩子一样,享受母爱的滋润和家庭的庇护。

相反,他和石礼保夫妇一起度过了艰苦的岁月,甚至在八岁时就被迫为生计四处乞讨,尽管母子重逢后的心情复杂,但曾志知道,这个重逢是一次解开的宿命纽带。

因此,她决定为儿子提供更好的教育和生活,然而,石来发的选择让她再次感受到母子之间的矛盾与革命的残酷。

石来发并没有因为母亲的高位而追求更好的物质生活,反而选择了继续过着普通农民的生活,面对曾志的提议,让他接受教育,石来发却拒绝了。

他的心中,更多的是对家庭的责任和对祖母的依赖,他宁愿留在井冈山,继续种田、照顾家人,也不愿改变自己曾经过的艰苦生活。

曾志并没有强求她的儿子接受教育或者改变生活,她深知,每个人都有自己的选择和责任,母亲曾志虽然心中有无尽的痛惜,但她也理解石来发的决定。

她的教育理念中有着对社会责任的深刻理解,而这份理解,也深深影响了她的儿子,石来发的选择,虽然让曾志心疼,却也展现了她儿子对家人的责任感和对过去的敬重。

这一幕让她明白,自己的一生或许无法为儿子提供更好的物质条件,但她为国家和革命所做的贡献,她坚信,正是这种牺牲与坚守,才使得自己的家庭拥有了一个更加坚韧的灵魂。

【坚守原则】

曾志的生命历程充满了革命的理想与个人的牺牲,她为国家奉献了一生,也始终坚持着自己的信念和原则。

尽管她曾是中组部副部长,担任过高位,掌握过权力,但她始终没有因为自己的身份去谋取一丝个人的私利,尤其是在对待家庭成员时,她的态度更加坚定。

曾志的儿子石金龙,曾多次向她提出希望能为家里解决一些生活上的困难。

比如,他曾请求曾志帮助他办理“农转非”手续,期望能从农村户口转为城市户口,这样他和家人的生活就能更加富足和便利,但曾志对此始终没有松口。

曾志并没有出于亲情去为儿孙谋取特权,而是坚持不违背组织纪律,保持革命者的节操和高洁。

她冷静地告诉石金龙,家里吃的每一餐饭都是农民种的,自己身为革命者的子孙更应该为这份艰苦生活负责,不能依赖自己的高位去享受特殊待遇。

曾志的爱是深沉且坚定的,她的内心充满着对儿孙的无尽关怀,但她知道,真正的爱是帮助他们成长,而不是让他们依赖自己的权势。

即便是在晚年,曾志依然严格要求自己和家庭,保持着从革命时期到晚年的严谨与朴素,曾志的坚守并没有因个人的高位而动摇,她知道,自己的一生已经做出了足够的贡献。

在她的遗愿中,曾志明确表示希望自己的葬礼能够低调简朴,甚至要求不要举行遗体告别仪式或追悼会。

她把自己的一部分骨灰埋在井冈山和白云山,保持着革命的朴素与节俭,她的最终决定是她对自己一生革命经历的总结和对后人的教诲。

她要求不宣传自己的生平,而是将自己的回忆录交给女儿整理,以此为后代提供一个真实的历史记录。

【结语】

曾志的故事是一部坚守理想、勇于牺牲的历史,作为一位革命家,她将自己的一生献给了国家和人民;作为一位母亲,她的爱也充满了伟大的责任和无私的坚持。

尽管她的儿子并未走上仕途,但她通过自己的坚韧和奉献,给了儿子最重要的教育,无论身份如何,都要心怀责任、坚守原则。

【参考文献】

澎湃新闻2021-11-08发布的《红色家风故事丨曾志:开怀天下事,不言身与家》

鲁中晨报2024-09-18发布的《她是中组部副部长,儿子却在井冈山当了一辈子的护林员……》