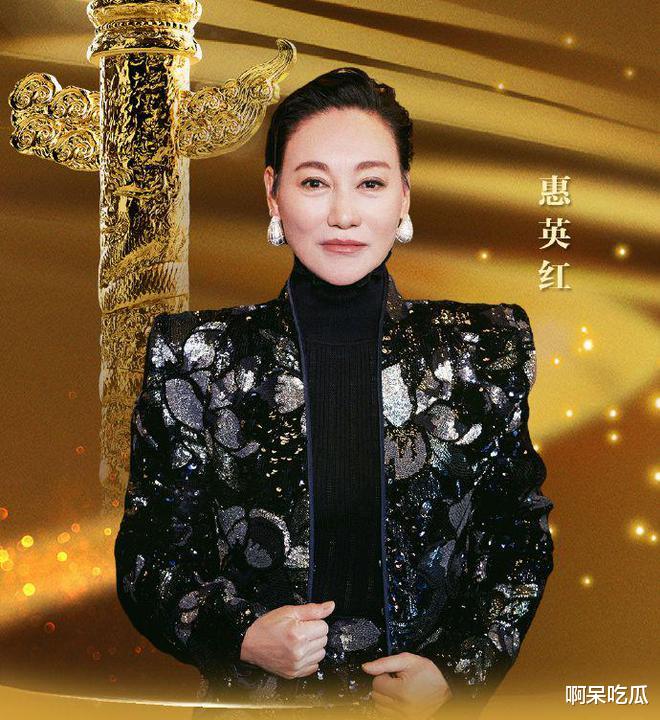

4月27日,第二十届中国电影华表奖在青岛揭晓,65岁的惠英红凭借《我爱你!》中饱含生命重量的表演,摘得优秀女演员桂冠。

当镜头扫过她颤抖着举起奖杯的瞬间,现场观众看到的不仅是影后的加冕,更是一代香港电影人与内地影坛的深度交融。

这位经历过邵氏武侠黄金期的演员,职业生涯恰似中国电影发展的微缩史。

从1982年凭《长辈》成为首届金像奖影后,到2017年《血观音》横扫金马奖,再到如今凭借内地现实题材作品登顶华表奖,惠英红完成了从“打女”到“文戏教科书”的蜕变。

据统计,她是目前唯一集齐金像、金马、华表三大奖项的华人女演员,这份殊荣背后是每年平均2.3部作品的持续输出。

在后台采访中,她摩挲着奖杯坦言:“这个奖对我太重要了,它证明香港演员也能演好内地故事。”

《我爱你!》里那个在黄昏恋中挣扎的都市老人,被她注入了超越地域的情感共鸣,该片在豆瓣获得8.1分,其中62%的五星好评直指“惠英红演活了中国式孤独”。

当媒体问及未来规划,惠英红给出了震撼行业的回答:“只要剧本好,不管投资大小,年轻导演随时可以找我。”

这番表态在资本寒冬中犹如惊雷——据《2022中国电影投融资报告》,千万及以下项目融资成功率不足15%,大量新人导演在拉投资阶段折戟沉沙。

这种“无差别接戏”的姿态,在顶流争抢S+项目的内娱生态中堪称异类。

对比某平台统计的TOP10女演员近三年作品:85%为投资过亿项目,70%需搭配流量明星,惠英红的选择直指行业痛点,正如导演文牧野评价:“她撕开了商业与艺术的次元壁。”

这不是影后首次扶持新人,早在2019年,她便零片酬出演新人导演黄绮琳的《金都》,该片最终斩获金像奖新晋导演奖。

此次在华表奖的公开喊话,实则是将个人行为升级为行业倡议。

中国电影导演协会数据显示,近三年由资深演员担纲的新导演作品,成片率比纯新人阵容高出41%;

在流量至上的市场环境里,惠英红的选择揭示着另一种价值逻辑。

当70%的影视投资集中于古偶、玄幻等“安全区”,她以《血观音》《幸运是我》等作品持续开拓现实题材疆域。

此番公开支持新人,实质是在进行创作能量的代际转移。

这种传承早有端倪:在《我爱你!》拍摄期间,她主动带青年演员研读阿尔茨海默症医学报告,建立表演数据库;

参与《无限超越班》时,她手把手教导年轻艺人如何用眼神传递情绪。

香港浸会大学电影学院研究显示,与资深演员合作过的新人导演,三年内推出第二部作品的概率提升37%。

其承诺引发的连锁效应已在发酵,华表奖颁奖次日,FIRST青年电影展官微宣布设立“破冰计划”,拟邀请20位资深演员组建新人护航团。

这种从个体到系统的转变,恰如中国电影评论学会会长所言:“当大演员开始让渡话语权,产业的毛细血管才能真正畅通。”

在35+女演员集体陷入职业危机的当下,惠英红的破局之道更具启示意义。

据统计,2022年影视剧中50岁以上女性角色占比仅7%,而她却实现了年均1.8个主演作品的逆势增长。

从《唐宫燕》的武则天到《刑侦日记》的精神病患者,她不断打破年龄桎梏,开辟出“银发女主”的新赛道。

这种突破源于对演员本质的深刻认知,在电影频道《蓝羽会客室》中,她曾剖析:“皱纹是时间的礼物,每个褶子都该藏着故事。”

《我爱你!》里那些需要特写拍摄的老年斑,被她转化为角色沧桑感的天然注脚。

北京电影学院表演系已将她的创作笔记列为教材案例,其中“用身体记忆替代情绪表演”的方法论,正影响着新一代演员的训练体系。

当惠英红在华表奖后台说出“需要我就找我”时,她推倒的不仅是资历筑起的高墙,更是重构了演员与电影的本质关系。

在这个开机仪式比剧本研讨更受关注的时代,这位三金影后用最朴素的承诺,完成了对电影初心的回溯——正如她在获奖感言中所说:“演员的片酬应该是观众眼里的光,而不是预算表上的数字。”

随着中国电影年产量突破1000部,行业比任何时候都需要这样的“引渡人”。

当越来越多的“惠英红们”愿意俯身成为新人导演的基石,那些被资本寒冬冻结的创意种子,或许终将在春天破土而出。

图源网络,侵权删~