阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

《——【·前言·】——》你知道《两论》是怎么写出来的吗?不是谁都能理解的东西,但一旦弄懂了,它的影响力能让人震撼。

毛泽东当时怎么构思的?这篇文章背后的思考方式,普通人又该如何拿来用?有些人看到它,觉得受到了深深的启发,甚至忍不住想跪。

它到底有多深奥?为什么能改变人心态?

从偶像到师父

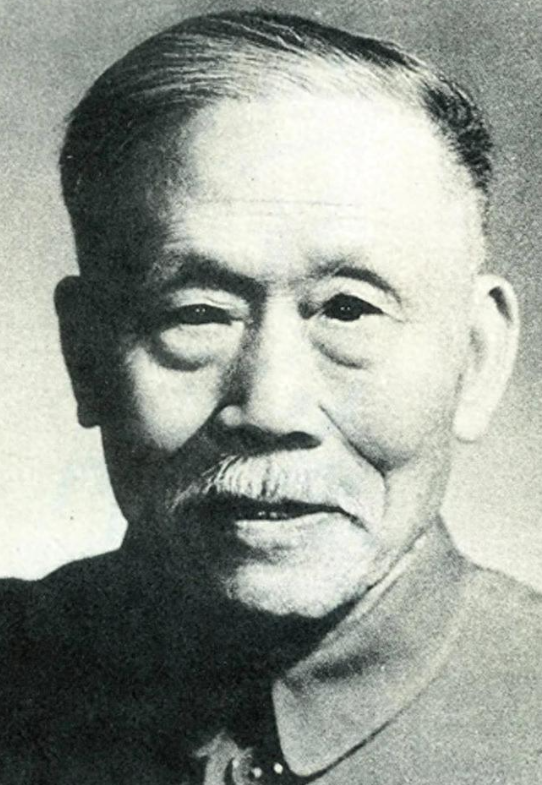

要说毛泽东年轻时的偶像,曾国藩绝对排在前三。这事还得从湖南的学风说起。

明朝时期,王阳明在岳麓书院讲学,带来了实学思想,也让心学在湖南扎下了根。

后来的曾国藩、胡林翼、左宗棠这些名臣都继承了这种学风。他们注重修身养性,强调躬行实践,主张经世致用。

这种治学理念在湖湘大地流传甚广,深深影响了一代又一代学子。

1914年,穷小子毛泽东进了湖南一师,没想到这个选择让他遇到了改变命运的两个人杨昌济和徐特立。

老师杨昌济像个穿越者,仿佛就是专门等着毛泽东来似的。他常说"欲栽大木柱长天",意思是他要找一棵能长成参天大树的苗子。

杨昌济独具慧眼,在毛泽东身上看到了不凡的潜质和胸怀。他悉心栽培,倾囊相授,希望这个弟子能继承湖湘学派的衣钵,成为治世兴邦的栋梁之才。

杨昌济把胡林翼的一句话转告给了毛泽东:"天下事只在人力作为,到山穷水尽时,自有路走,只要切实去做。"这句话震撼了毛泽东,他甚至把自己的表字改成了"润之"。

这句话道出了人生无坦途,唯有努力拼搏方能化险为夷的道理。

它激励毛泽东勇敢面对困难,坚定不移地走自己的路。这种直面挑战、永不言弃的精神,后来成为毛泽东革命生涯的写照。

杨昌济对毛泽东寄予厚望,他希望这个弟子能继承湖湘学派的优良传统,成为有益于国家和社会的人才。

他常告诫毛泽东要继承前贤治学报国的精神,要学以致用,经世济民。

在杨昌济的悉心教导下,毛泽东逐渐养成了勤奋好学、敢于实践的品格。他立志要像曾国藩、胡林翼那样,立足现实,心系天下,为国为民建功立业。

读万卷书,还要知天下事

另一位老师徐特立教给毛泽东一个绝招:"不动笔墨不读书"。

从此毛泽东看书必写笔记,5年半时间写了100多万字的读书笔记,光是一本《伦理学原理》就写了1.2万字的批注。

徐老师这个建议对毛泽东影响深远。他养成了博览群书的习惯,在阅读中积累知识,锻炼思维。

写读书笔记不仅能加深对书中内容的理解和记忆,更重要的是能培养独立思考的能力。

毛泽东在批注中常发表自己的观点,有时甚至与书中观点唱反调。

这种批判性阅读的方式,让他不囿于前人之见,敢于质疑权威,形成了敏锐的洞察力和独到的见解。

海量的阅读也开阔了毛泽东的视野,他的知识面涉猎之广,令人叹为观止。

儒、释、道,中西方哲学,政治、经济、军事,文学艺术,天文地理无所不包。如此渊博的学识,为他日后的革命实践奠定了坚实的理论基础。

杨昌济还教导毛泽东要去寻找宇宙的"大原则"。

1917年,毛泽东给友人黎锦熙写信说要"向大本大原处探讨"。他意识到书本知识与实践经验同等重要,要真正理解世界,必须深入社会,体验生活。

为了真正理解书中道理,他做过不少疯狂的事。

有一次为了体会《尚书》里"纳于大麓,烈风雷雨弗迷"的意思,他在暴风雨中爬岳麓山,把朋友蔡和森都吓坏了。

毛泽东是个实干家,他不满足于纸上谈兵,而是身体力行地去感悟和践行书中的真理。

他常说"真知须躬行",强调理论与实践的结合。在他看来,读书学习固然重要,但更关键的是要学以致用,把知识运用到实际中去。

只有在实践中检验、丰富、发展理论,才能不断进步,获得真知。正是凭着这股"知行合一"的劲头,毛泽东从一个书生蜕变为革命家,从理论学习走向革命实践。

从实践中找到答案

1925年开始,毛泽东带头搞农民运动,深入农村调查。

他走村串户,了解农民的生活状况,写出了著名的《湖南农民运动考察报告》。

通过实地调查,他把中国社会分成了六个阶级:地主买办、中产阶级、小资产阶级、半无产阶级、无产阶级和流民无产者。

这种基于实践经验的阶级划分,比起书本上的定义来得更加精准和接地气。

毛泽东深知农村是革命的重要阵地。只有彻底了解农民的所思所想,革命才能扎根群众,得到群众的支持。

为此他不辞辛劳,走遍了湖南的山山水水。他与农民同吃同住,倾听他们的疾苦,体察他们的冷暖。

通过大量的社会调查,他掌握了第一手资料,对农村的经济结构、阶级关系有了全面细致的了解。

这为他后来制定符合中国国情的革命路线和政策,奠定了坚实的群众基础。

正是在田野调查中,毛泽东逐渐认识到,单纯依靠城市无产阶级力量是远远不够的,农民才是革命的主力军。

这一认识推动他调整革命策略,把工作重心从城市转移到农村。

他领导和发动农民,打土豪、分田地,建立农村革命根据地,开创了农村包围城市的革命道路。这条道路后来被证明是最适合中国国情的正确选择。

毛泽东在实践中锻炼了胆识,增长了才干。调查让他对国情民情有了切身体会,也锻炼了他观察问题、分析问题、解决问题的本领。

他善于从纷繁复杂的现象中,抓住事物的本质和规律,从而制定出正确的决策和策略。

这种理论联系实际、在实践中寻求真理的作风,成为毛泽东一生的宝贵财富。

从军事实战到思想升华

1936年底,经历了400多场战斗,指挥了三次反围剿,完成了长征的毛泽东写下了《中国革命战争的战略问题》。这是他对军事经验的一次全面总结。

到了1937年,他写出了更厉害的两篇文章:《实践论》和《矛盾论》。这两篇文章不光讲战争,而是上升到了认识世界和解决问题的方法论高度。

毛泽东在革命战争中积累了丰富的斗争经验。他指挥了大大小小无数场战斗,对革命战争的规律有了深刻认识。

他总结出一套以人民战争、游击战为特色的革命军事理论,创造性地运用马克思主义普遍原理,解决了中国革命的一系列重大问题。

这些军事理论和实践经验,成为《中国革命战争的战略问题》的基础。

更重要的是,毛泽东从军事实践中升华出了更高层次的哲学思想。

他看到战争不是孤立的,而是与政治、经济、文化等因素紧密相连的。要打赢仗,不能只盯着战场,还要研究整个社会的矛盾运动规律。

《实践论》和《矛盾论》正是毛泽东哲学思想的结晶。

在这两篇著作中,他运用辩证唯物主义和认识论,深刻阐述了认识和实践的关系、事物发展的规律等重大理论问题,丰富和发展了马克思主义哲学。

《实践论》指出,认识来源于实践,又服务于实践。

要获得正确认识,必须在实践的基础上,由感性认识上升到理性认识,再由理性指导实践。

《矛盾论》则揭示了矛盾普遍性和特殊性的辩证关系。

矛盾是事物发展的根本动力,要抓住矛盾的主要方面,运用两点论和重点论的方法分析问题、解决问题。

这两部著作犹如"照妖镜",照出了事物的本质和规律,成为中国共产党人认识世界、改造世界的强大思想武器。

《——【·结语·】——》

《——【·结语·】——》有人说《两论》是毛泽东用20年时间换来的真理。

它告诉我们,做任何事都要一步一个脚印,遇到困难不能放弃。失败不可怕,可怕的是不敢面对失败。

这些道理放在今天依然管用,无论是创业、学习还是生活中遇到的各种问题,都能从中找到答案。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

信息来源:

《毛泽东年谱》

《实践论》《矛盾论》:闪耀辩证唯物主义真理光辉的经典著作——人民网