第二天,他带着七万士兵,直奔奉天而去,战斗就此打响。遗憾的是,这场规模巨大的军队叛乱只维持了不到一个月,郭松龄最终以失败收场。1925年12月24日,郭松龄在锦西县遭遇奉系军队的包围,经过一番激战后,他战败身亡。这场动乱虽然时间不长,但在中国近代史上却有着举足轻重的地位。多年后,张学良在回忆录中这样写道:“这件事的影响,远远超出了当时的想象。”郭松龄作为张作霖的得力干将,同时与张学良关系密切,为何会突然背叛旧主?他与张作霖、张学良之间究竟存在怎样的复杂纠葛?如果他真的做到了,中国历史的走向会不会因此发生重大改变?

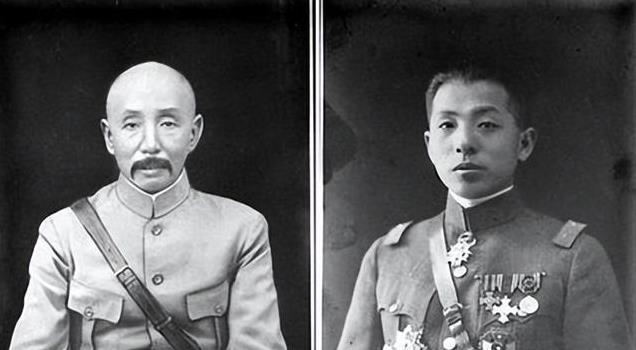

在探讨郭松龄反叛奉系的事件前,有必要先回顾一下郭松龄与张家父子之间的早年交情。郭松龄,号文卿,1883年出生在辽宁盖平县一个贫苦的农家。他最初在清朝军队服役,后来投奔张作霖麾下,一步步成长为奉系军阀中的核心人物。郭松龄跟那些粗人军阀可不一样,他从小就进了奉天陆军小学读书,后来又考上了中国陆军大学深造。在那个靠拳头说话的时代,他可是个肚子里有墨水的"文化人"。有趣的是,郭松龄年轻那会儿也参与过武昌起义,结果让清政府给撤了职。没办法,他只能回奉天待着,就在那段日子里,他遇见了后来的妻子韩淑秀。这位名门千金被郭松龄的才华深深吸引,当郭松龄因策划起义被判死刑时,她毫不犹豫地站出来,声称他是自己的未婚夫,最终让他免于一死。这件事之后,他俩的感情更加深厚,结婚时还许下了;的承诺。哪曾想,这话后来真的应验了!

结婚后,郭松龄考上了北京陆军大学。完成学业后,他先是在北京讲武堂当老师,后来又去了南方投靠孙中山。他曾在广东省警卫军担任营长,也在韶关讲武堂做过教官。护法运动没成功后,他再次回到奉天,在奉天讲武堂担任教师。正是在这个地方,他结识了年轻的张学良。这对年纪相差很大的老师和学生,因为兴趣相投,很快就成了无话不谈的好朋友。张学良很佩服郭松龄办事公平、为人正派;郭松龄也很欣赏张学良见识广博、品德高尚。这两人天天腻在一起,关系好得连张作霖都看不过眼。这位老帅曾直接训斥张学良,说他们太过亲近了。

1919年,张学良介绍郭松龄进入奉系军队,从此开始了他的军旅生涯。郭松龄背后有张学良撑腰,所以他的官运特别顺。从1919年到1925年反奉战争前,仅仅6年时间,他就混成了奉系军队的顶梁柱,和姜登选、韩麟春这些大佬平起平坐。这种升官速度,简直比坐火箭还要快!郭松龄能混到这么高的位置,可不是光靠后台硬。人家确实有真本事!1922年,第一次直奉战争打得正激烈。眼看奉军节节败退,直军就要攻破山海关、直捣奉天老巢。就在这千钧一发之际,郭松龄站了出来。他在山海关打了一场漂亮仗,把直军打得落花流水,硬是把濒临崩溃的奉军从鬼门关拉了回来。1924年第二次直奉大战中,他带领的第三军与第一军并肩作战,作为奉系军队的重要力量,成功击垮了直系部队,立下了显赫战功。当时,郭松龄虽然是第三军的二把手,但实际上的决策权都掌握在他手里。因为张学良对他非常信任,把军中的事务全权委托给他处理。那时候就有人评论说:“这事情真是让人没话说。”张学良曾亲口承认:;,这句话足以说明他们之间的情谊有多么深厚。他们俩一起使劲,把奉军的战斗力提上去了,那时候大伙儿都说;。

郭松龄在奉军中的影响力越来越大,他和张作霖之间,还有奉系内部其他派系的摩擦也开始显现出来。奉系内部并不是铁板一块,而是分成了好几个不同的阵营。奉军内部主要分为三个派系:首先是“老派”,主要由张作霖的拜把子兄弟组成,包括张作相、张景惠、汤玉麟等人;另一股势力被称为“”,由杨宇霆领导,其成员大多毕业于日本士官学校。另一股势力被称为“少壮派”,核心人物是郭松龄,他们大多毕业于中国陆军大学和保定军官学校。由于张学良与郭松龄私交甚密,这派人马也被称作“张学良派”。各个势力之间暗中较劲,纷争不停。特别是郭松龄和杨宇霆之间的冲突,更是闹得沸沸扬扬!

在军事战略上,杨宇霆主张奉军应该向中原扩张,争夺天下霸权;而郭松龄则认为应该采取不同的策略。简单来说,一个总想往外闯,另一个只想埋头搞发展,这种想法上的根本不同让他们的选择总是南辕北辙。郭松龄心里特别窝火,这个杨宇霆仗着张作霖撑腰,目中无人,狂妄得很!甚至连张学良的面子都不给。郭松龄性格严谨,不喜欢拍马屁,还有点固执己见、心眼小,这样一来,他们俩越看对方越不爽,最后几乎一碰面就要吵架。

第一次直奉大战期间,杨宇霆找各种借口处决了不少郭松龄手下的陆军将领,这明显是在针对郭松龄的势力进行打压。张作霖对这件事完全没放在心上,既没有出手阻止,也没给郭松龄一个像样的说法。郭松龄觉得张作霖损害了他和手下人的利益,心里对张作霖越来越不痛快。郭松龄和张作霖之间的矛盾虽然存在,但还没到要动刀动枪的地步。真正让郭松龄忍无可忍的,是张作霖在奖罚问题上明显偏袒,处理得不公平。第二次直奉大战结束后,奉系军队开始划分各省的管辖范围。张作霖原本的计划是让姜登选前往江苏任职,而郭松龄则被派往安徽。

就在郭松龄准备上任的时候,杨宇霆突然横插一脚,跑到张作霖面前说要调去江苏工作。他嘴上说是为了"发展事业",其实是因为江苏经济发达,油水多,想捞个好差事。张作霖被说服了,决定派杨宇霆前往江苏。至于姜登选,那就安排他去安徽吧。郭松龄这回可真是白忙活了!拼死拼活打了场硬仗,立下大功,结果啥好处都没捞着,换谁心里能舒服?郭松龄满心憋屈和怒火,跑去找张作霖讨说法,谁知张作霖压根不当回事,连个像样的解释都没给。郭松龄气得火冒三丈!他直接找到张学良,表示如果不把杨宇霆那种;的人清理掉,并且让张学良取代老帅掌握大权,他就不再为奉军卖命了。话里的意思再清楚不过了,老爷子还健在,他就急着推小少爷接位,这不明摆着要夺权吗!

张学良那时没把问题想得太严重,觉得郭松龄只是情绪激动说了些气话,便简单地劝慰了几句,这事就算过去了。郭松龄和张作霖不仅在奖惩问题上意见不一,在治理国家的思路上也有着本质的区别。郭松龄年轻时受同盟会人士启发,内心充满拯救国家和人民的抱负,期盼中国能早日结束动荡不安的局面。他非常清楚打仗会让老百姓受苦,所以坚决反对各地军阀打来打去,坚持认为应该用谈判协商的方式来处理政治分歧。作为一方军阀,张作霖一心想着扩张势力和巩固权力,为此不断挑起内部战争,这种持续的内部争斗让郭松龄感到极度反感。

郭松龄最感到寒心的是,张作霖居然和日本人狼狈为奸。1925年,郭松龄被派到日本去参观他们的军事演习。没想到,他在日本的时候,发现了一个大秘密:张作霖竟然和日本人私下做了交易。张作霖答应把东北的一些权益让给日本,作为回报,日本人会给奉军提供武器,用来对付冯玉祥的国民军。这则消息犹如晴天霹雳,让郭松龄震惊不已。"二十一条"是什么?那是日本逼迫中国签订的不平等条约!张作霖为了战胜对手,居然不惜拿国家利益做交易,在郭松龄眼中,这种行为简直罪不可恕!一气之下,郭松龄找到了当时也在日本的国民军代表韩复榘,把张作霖的打算全都说了出来,还表示愿意跟冯玉祥联手。这样一来,郭松龄算是铁了心要跟奉系对着干了。张作霖回到国内时,并不清楚郭松龄的态度已经发生了转变。他依然派郭松龄前往天津,负责调兵遣将,为进攻国民军做战前准备。郭松龄这下可逮着了绝佳时机!他一到天津,就悄悄联系上了冯玉祥。没过多久,他和冯玉祥、李景林三个人就搭上了伙,还结成了所谓的“三角联盟”,商量好要联手对付张作霖。

两天之后,郭松龄带领七万精兵,正式发动了对奉系的叛乱。他把自己的部队重新组织,成立了;,自己担任总指挥,然后分成三个方向朝奉天推进。张作霖听到这个消息,顿时吓得魂不附体!

一开始他误以为儿子张学良和郭松龄联手搞了那件事,后来得知张学良并未牵涉其中,这才放下心来。张作霖一开始痛斥郭松龄背叛,随后安排张学良去调解,还让杨宇霆主动离职,以此平息郭松龄的怒火。这透露出什么?张作霖其实不想和郭松龄彻底闹翻,因为内战只会让奉军受损,毫无益处,而且传出去也特别没面子。郭松龄压根不想谈和,连张学良的面都不愿见!他提出的要求里竟然有;,这明摆着是让张家父子下不来台,他们怎么可能接受?就这样,双方矛盾迅速升级,战争随时可能爆发。战斗刚打响,郭松龄部队就一路高歌猛进!短短五天就突破了山海关防线,到了12月7日,锦州也被他攻占。锦州一丢,张作霖慌了手脚,连忙吩咐帅府里的人收拾贵重物品,随时准备跑路。随着战争不断推进,郭松龄的反奉行动逐渐暴露出诸多弊端,这些问题的积累最终使得他的计划未能成功。

日本插手干预是导致郭松龄反抗奉系军阀失利的关键外部原因。日本长期以来把东北地区当作自己的地盘,对郭松龄反抗奉系军阀的举动十分戒备。日本为了支持张作霖,给了他很多军事上的帮助,不仅送去了武器和装备,还派了军事专家指导。在打仗的时候,日本军队也亲自上阵帮忙。特别是在巨流河那场战斗中,日本动用了80架飞机对郭松龄的部队进行轰炸,这一下子就让郭松龄的军队遭受了重创。郭松龄的处境雪上加霜,昔日的伙伴纷纷倒戈,他一下子成了孤家寡人。郭松龄刚攻占锦州,李景林就突然背叛,不仅切断了郭松龄的物资供应,还调兵从背后对他形成威胁。就在这个时候,冯玉祥一门心思对付李景林,完全没把郭松龄的安危放在心上。结果,郭松龄的势力就这么彻底垮掉了。

郭松龄在军事上的错误决策直接促成了他的失败。他在打仗时没有抓住好机会快速进攻,反而让张作霖有足够的时间布置防守并调集军队。郭松龄拿下锦州后,没有趁热打铁继续进攻,反而把精力都花在琢磨怎么安排占领东北后的官员职位上,结果错失了最佳的进攻时机。他在军队安排上也有严重失误,将近两万人马分散驻守在山海关和锦州一带,结果使得巨流河战场上的兵力变得捉襟见肘。在各种复杂原因的共同影响下,郭松龄反对张作霖的军事行动最终未能成功。1925年12月24日,郭松龄在锦西县城陷入重围,由于物资耗尽被敌人抓获。杨宇霆担心拖延会带来变数,害怕张学良会设法营救,于是向张作霖提议尽快处决郭松龄。就这样,郭松龄和妻子韩淑秀双双被枪决,遗体被悬挂在城墙上公开展示了三天,那一年,郭松龄才42岁。尽管他反对奉系军阀的举动没有成功,但这一事件在中国近现代历史中留下了深刻的痕迹,影响深远。

多年后,张学良提起郭松龄反奉事件,依旧心潮难平。他直言不讳地说道:;张学良的这些话,绝非一时兴起的随口之言。郭松龄若能成事,东北的发展方向或许会与张作霖时代大不相同。他很可能另辟蹊径,采取一套全新的发展思路。郭松龄倡导"东北优先"战略,计划集中力量促进东北地区的经济提升和社会进步。他可能会在教育、工业和农业领域增加投资,加快东北的现代化步伐。这样,东北有望发展成为一个经济发达、社会安定的区域,从而为中国的整体进步贡献重要力量。李寿生在《风云东北》这本书里说过:;

在抗战形势上,郭松龄清楚地看穿了日本的侵略企图,他坚决抵制张作霖与日方暗中往来。若由他掌控东北局势,日本对东北的侵略计划将遭遇更强劲的阻碍。郭松龄必定会全力强化东北的军事防卫,提高部队作战能力,为抵御日军入侵做好充分准备。他有可能团结各方爱国势力,形成对抗日本侵略的强大力量,让日本不敢轻举妄动挑起战事。就算日本挑起战火,郭松龄指挥的东北军也会拼死抵抗,狠狠打击侵略者,拖住日军进攻的脚步,为中国的抗战准备争取更多时间。郭松龄的胜利可能在国内政治层面产生一系列后续影响,这种影响或许会重新塑造中国未来的政治发展轨迹。他反对奉系军阀的举动体现了一种全新的政治思想和势力,假如他成功的话,很可能会鼓舞更多人站出来抵制军阀割据,争取国家和平统一。这一趋势可能成为中国政治变革的催化剂,促使国家更快地迈向民主化和现代化的发展道路。郭松龄或许会推动组建一个更讲民主、更公平的政府,打破军阀各自为政的格局,让国家重新团结起来,走向安定。假如郭松龄的兵变得手,张学良很可能会受到他的启发,提前意识到抗击日本侵略的重要意义。张学良在郭松龄去世后,经过几年的沉淀和思考,最终在西安发动了震惊世界的事变。这一举动迫使蒋介石停止内部争斗,共同对抗日本侵略者。若郭松龄能在张学良身边指点,他或许会更快投身抗日救国的行列,这对中国抗战的进程将带来深远改变。历史无法重来,但回望过去能让我们更清楚地理解那个动荡的时代。表面上,郭松龄反奉事件不过是军阀之间的权力斗争;但究其本质,它其实是民族觉醒与背叛国家的对抗,是革新思潮与守旧势力的正面交锋。郭松龄为了心中的信念,敢于直面强大的对手,这种无所畏惧的精神,实在令人钦佩![1] 张学良口述,记录他亲身经历的历史风云,《风云岁月:张学良口述历史》一书由辽宁人民出版社于1998年出版。李寿生撰写的《风云东北:奉系军阀兴衰史》一书,于2005年由黑龙江人民出版社出版发行。高华所著《张学良与东北军》一书,于2010年由江苏人民出版社出版发行。