古话常言道:上有天堂下有苏杭。这句话的意思实在是再明显不过了,说的是苏州杭州之美,美得美不胜收闻名遐迩。但苏杭之美却已然在没有什么人注意得到的地方里美了上千年之久。

数年来,不止文人墨客眷恋苏杭,还有一些社会名流也自发为苏杭倾倒。别的不说,单单是杭州西湖就有许多文人墨客、社会名士在此留下痕迹。然而,这些人不仅想在生前相伴美景。

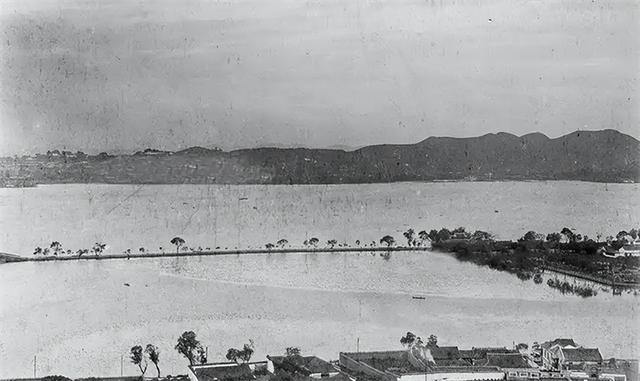

更想于地底长眠时仍然有美景作伴。于是乎,西湖边上就出现了这样一种奇特的现象:墓葬和景点几乎是来到了并驾齐驱的境地当中,而且不分上下。有多少景点存在就会有多少墓葬。

据不完全统计,西湖边的墓共有:魏源墓、胡则墓、沈括墓、苏小小墓、秋瑾墓、俞曲园墓、陈文龙墓、史量才墓、刘大白墓、胡明复墓、龚佳育墓、盖叫天墓、潘天寿墓、胡雪岩墓等。

如果从时间线来看,跨度之大可达千年。如沈括墓的主人沈括是宋代伟大的科学家;而秋瑾墓的主人秋瑾却是民国建立前几年极为活跃的女权运动开创者之一。二者相差近乎千年之久。

但如何处置这些名人墓葬,毛主席早有想法。事实上,等到新中国成立之后,杭州西湖边上的墓葬数量已经庞大到十分惊人的地步了。如果再不进行处理,活人就要和死人一同赏美景。

虽然逝去的亡灵当然也有资格继续欣赏美景,可这样的情景还是有些煞风景了,而且搞不好可能还会互相打扰和影响。毛主席思量再三后,当即萌生出了让死人过上集体生活的好主意。

1955年11月至1956年1月是毛主席居住在杭州的时日,但毛主席却在凭栏远眺中看到了许多坟冢。当时毛主席身边有一大批浙江官员,包括省委书记江华、省委宣传部长陈修良等。

仅仅是孤山一带,名人坟冢的数量就非常多而且十分吓人。毛主席感慨道:“西湖边的坟墓数量也太多了。这些坟墓可以安排一下集体迁往郊区,让死人也体验一下集体生活的乐趣。”

省委书记江华闻言,连连称是。之后便由江华牵头,成立了一个迁移坟墓的省委小组,专门负责处理这件事。1956年2月21日,拆解迁移墓葬的大工程就此开始。但没过多久就中断。

原来浙江省委委托了杭州市委具体执行,但杭州市委却经过实地察看后决定保留一些墓葬。这就和浙江省委以及毛主席的意思相悖了。杭州市委决定保留的墓葬有秋瑾墓、章太炎墓等。

一时之间,杭州市委和浙江省委争执不下。甚至让民主党派知道了集体迁坟这件事。民主党派知道可能改变毛主席想法的只有周总理了,于是就马上给周总理打电话,说了自己的意见。

周总理当即回电,表达了自己的意见:“你们想把西湖风景区搞整齐些的原意是好的,可一些人对这些古迹墓葬早已有了感情。这次拆解迁坟要你们作检查,费用全部由国务院负担。”

尽管周总理这般发话了,可后来由于种种原因的限制,西湖边的名人墓葬还是被拆解迁走了。唯独只留下了岳飞庙。而岳飞庙之所以可以留下主要还是得到了毛主席大手一挥的特别指示。

但这还要从1954年说起。也就是毛主席感慨的“让死人也过集体生活”其实是早已决定要迁走西湖边上一大批名人墓葬的后续发展。1954年春天,毛主席居住在杭州的刘庄办公室。

清明节到来前夕,毛主席叫来了时任浙江省公安厅厅长同时兼任省政法委员会副主任、省人民委员会第一办公室主任、省委委员的王芳。毛主席对王芳表达了西湖边上墓葬太多的意见。

毛主席说:“这些达官贵人们活着的时候就住在深宅大院,过着纸醉金迷的生活。死了却还要在西湖边上占据风水宝地的位置。这怎么行?”王芳点头称是,马上就询问主席解决办法。

毛主席大手一挥,说:“除了岳王墓等少数几个有代表性人物的坟墓外,其他的应该统统迁到别处去。这些墓葬胡乱堆砌,实在是大煞风景。”说完后,毛主席又娓娓道来岳飞的故事。

王芳一边听着一边说了秦桧夫妇的跪像仍然在岳飞坟前的事。但毛主席话锋一转,询问王芳会不会背《满江红》。王芳是山东新泰人,口音很重。但王芳还是一字不差地背诵出了全文。

王芳背完后,毛主席交代王芳给岳飞墓献上一个花圈。王芳当即照办,但很是机敏地没有标注敬挽人的姓名。也许是岳飞坟前有毛主席赠送的花圈的缘故,岳飞坟一直都没被拆解迁走。

1964年,浙江省委决定对西湖风景区进行改造,处处体现破旧立新之意。西湖边上还有的一些名人墓葬便成为了毒害群众的眼中钉。毛主席得知此事后,也下了一个极其赞同的指示。

内容是:杭州及别处,行近郊原,处处与鬼为邻,几百年犹难扫尽。今日仅仅挖了几堆朽骨,便以为问题解决,实在太轻敌。至于庙,连一个也未动。这个指示的意思其实再明显不过了。

那就是“宜将剩勇追穷寇”,对剩于的墓葬要乘胜追击。之后一些寺庙、墓葬均被拆除。位于西冷桥附近的最后一个坟墓,秋瑾墓也被炸开。然后一些埋葬物被移送到吉庆山马坡岭脚。

不过,尽管这些墓葬的迁移过程很是迅速,但却算是有条不紊。给人的整体感觉是“忙二不乱”。因为迁坟的每口棺柩上都贴有名人志士的名字和标签,移送到马坡岭脚后会重新排列。

除此之外,墓碑也会补立,坟墓示意图也会重新描绘。这为后来杭州相关部门修复革命英烈、名人名流的墓葬提供了很大帮助。如秋瑾墓就是在1981年得到修复的,其他墓葬也都如此。

然而,必须要指出的是,不管是最早的迁墓还是后来的修复都不能说存在错误。因为毛主席和后来的杭州相关部门都是从人民切实利益的角度出发的,只是人们的观念发生了变化而已。

以前的人们喜欢欣赏自然美景,而有名气的景点景区又只有那么几个;但现在的人们更喜欢欣赏人文景观,尤其是人文和自然交织相融在一起的。这其实是素养得到了很大提升的体现。

参考资料:瞭望东方周刊 [1964:西湖墓冢的集体生活]

杭州网 [西湖迁墓往事]

人民网 [毛泽东:“请替我给岳王坟献个花圈”(2)]