手指的正常发育是一个精密调控的过程。当胚胎肢体发育中的遗传通路出现紊乱时,可能导致并指畸形——这种常见的先天性畸形表现为相邻手指间形成异常蹼状连接。目前对其确切的发育机制仍知之甚少。研究显示,WNT-BMP-FGF8信号通路的异常调控在指间细胞凋亡(ICD)过程中起关键作用,而这一过程在人类并指畸形中往往受到抑制。动物实验还揭示了Notch信号、金属蛋白酶及WNT平面细胞极性(PCP)等通路也可能导致ICD功能障碍。临床上,并指畸形主要通过体检诊断,必要时辅以影像学检查,建议在患儿6月龄时进行手术分离。本文系统阐述了导致ICD抑制的分子机制,重点分析了WNT-BMP-FGF经典通路在非综合征型和特定综合征型并指畸形中的作用,同时探讨了当前分类体系的争议点及非编码元件的影响,为深入理解并指畸形的发病机制提供了新视角。

关键词:并指畸形、肢体发育、WNT-BMP-FGF信号、骨性融合、畸形分类、基因检测

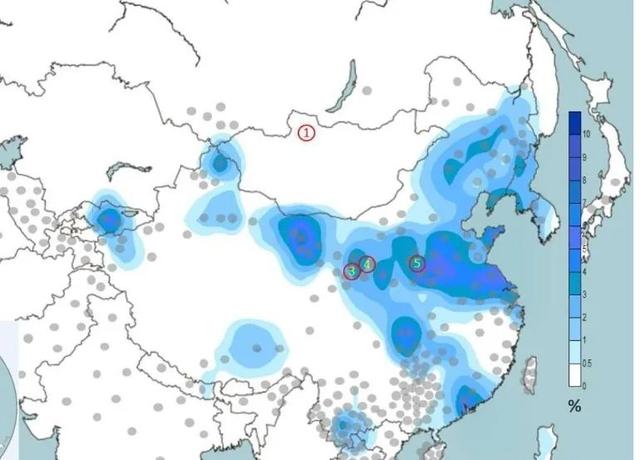

背景并指畸形(Syndactyly)源自希腊语"syn"(共同)和"dactylos"(手指),指胚胎期手指未能正常分离而形成的先天性畸形。作为最常见的遗传性肢体异常之一,其发病率约为1/2000活产儿,男性患者是女性的两倍。约50%病例为双侧发病,57%累及第三指蹼间隙。虽然遗传因素是主要病因,但母亲吸烟、营养不良等环境因素也可能参与发病。

临床表现可分为:完全性(融合至指尖)与不完全性;单纯性(仅软组织融合)与复杂性(伴骨性连接)。既可作为独立病症,也可作为300多种综合征的表现之一。非综合征型目前分为9种主要亚型,部分亚型的基因定位尚待明确。诊断主要依靠临床检查,必要时结合影像学评估。手术治疗通常在婴儿6月龄时进行,以防止继发畸形。产前诊断较为困难,易与胎儿握拳状态混淆。

发病机制肢体发育受两个关键信号中心调控:控制前后轴模式的极化活性区(ZPA)和调控肢体生长的顶端外胚层嵴(AER)。研究表明,WNT、BMP、FGF和视黄酸等信号分子在指间分离过程中发挥重要作用:

经典WNT-BMP-FGF通路BMP2/4/7在指间区表达,通过产生视黄酸代谢物下调FGF信号。而FGF8作为重要的生存信号,其过度表达会抑制细胞凋亡。在妊娠7-8周,该通路的紊乱可能导致指间细胞凋亡受阻,形成软组织并指。

非经典WNT-PCP通路WNT5a通过调控细胞极性影响指间分离。动物实验显示,该通路缺陷可能导致更复杂的骨性并指,如Malik-Percin型。

其他调控机制Notch信号通过调节FGF8表达影响指间分离;ADAMTS金属蛋白酶家族则通过降解细胞外基质参与该过程。这些通路可能为经典通路提供补充,但其在人类并指畸形中的确切作用仍需验证。

正常与并指畸形表型中的指间分离调控机制核心信号中心的调控作用人类手指发育受两个关键信号中心精密调控:

经典信号通路的协同作用在指间分离过程中,多组信号分子形成精密调控网络:

并指畸形的发病机制在妊娠7-8周的关键窗口期,WNT-BMP-FGF-RA信号轴的紊乱可能导致:

其他调控途径研究挑战与展望现有研究存在以下关键问题:

最新发现提示:

WNT-PCP通路异常可能是复杂性并指的重要机制

HOXD13突变可下调WNT5a信号,影响软骨细胞极性

经典通路难以完全解释骨性并指的发生

Notch1基因缺失在肢芽期前即致死,限制其功能研究

多数机制证据来自小鼠模型,需人类研究验证

ADAMTS5/9/20通过降解Versican等ECM成分

独立于BMP/FGF轴发挥作用→ 共同确保指间组织正常退化

通过调节AER中FGF8表达水平影响指间分离

动物模型显示Notch配体缺陷会导致FGF8表达域扩展和BMP减少

WNT5a通过PCP通路调控细胞极性

与FGF协同调控间充质细胞定向迁移→ 影响软骨形成→导致复杂性骨性并指(如Malik-Percin型)

WNT信号过表达

BMP水平下降→ 解除对FGF8的抑制→增强抗凋亡信号→抑制ECM重塑→形成软组织并指

WNT信号:特别是经典WNT通路,与ZPA区域的Shh形成动态平衡

BMP家族:BMP2/4/7在指间区特异性表达,通过诱导细胞凋亡促进指间组织退化

FGF信号:AER分泌的FGF4/8具有抗凋亡作用,促进间充质细胞增殖

视黄酸(RA):受BMP-FGF轴间接调控,形成近远轴梯度分布

Notch信号:ADAMTS金属蛋白酶:经典通路异常:非经典通路作用:极性活性区(ZPA):通过Sonic hedgehog(Shh)调控肢体前后轴模式形成

顶端外胚层嵴(AER):主要介导肢体纵向生长

遗传学进展目前发现多个基因与并指畸形相关:

HOXD13突变可下调WNT5a信号

FGF受体基因异常与某些综合征型相关

GJA1基因缺陷导致罕见型并指

诊断与分类挑战现有分类系统主要基于临床表现,但随着分子遗传学发展,基因型-表型关联的重要性日益凸显。非编码区变异对疾病的影响也值得关注。这些发现不仅深化了对发病机制的理解,也为精准诊断和遗传咨询提供了新依据。

展望未来研究需要整合多组学数据,阐明各通路的交互作用。开发更灵敏的产前诊断方法,以及针对特定基因型的个性化治疗策略,将是该领域的重要方向。对信号通路机制的深入理解,可能为预防和干预提供新的靶点。