文/深度问题研究室

2025年3月14日,商务部对沃尔玛的约谈通告,犹如投入零售市场的深水炸弹。

这场始于美国关税政策的连锁反应,揭开了跨国零售巨头的生存法则——当山姆会员店在中国以每月新增40万付费会员的速度扩张时,其全球采购体系正因20%的额外关税剧烈震颤。

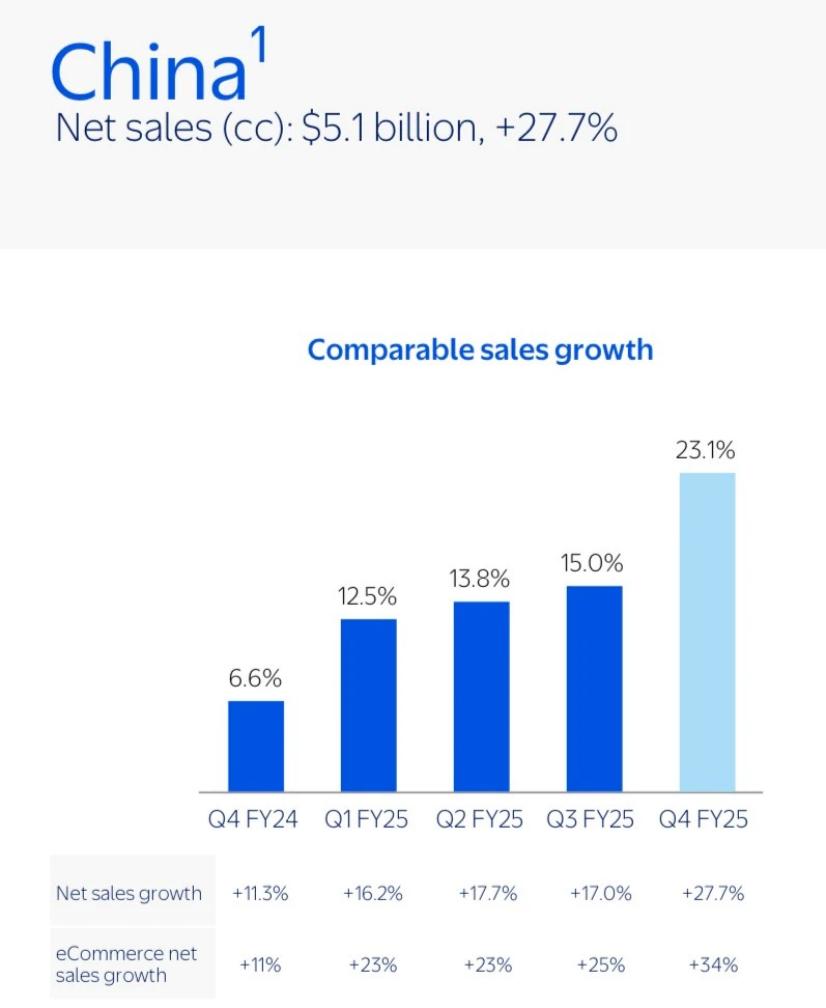

数据显示,沃尔玛中国2025财年净销售额突破170亿美元,其中第四季度同比激增27.7%的耀眼成绩,掩盖不了其全球财报电话会议上"地缘政治不确定性"的焦虑表述。

在深圳龙华的山姆旗舰店内,售价59.9元的广西产鲜牛奶日均售出3万箱,而同款产品在美国市场的售价折合人民币已达89元。

这种价格差背后,正是沃尔玛全球采购体系的核心机密。

"每轮关税降价10%——这不是谈判,是单方面宣战。"某浙江厨具供应商向笔者透露,沃尔玛采购经理带着关税计算表要求重新议价时,会议室里传出了摔杯子的声音。

这种"关税成本全额转嫁"模式,直接冲击着中国制造业5-8%的平均净利润率。

中国纺织品进出口商会的紧急声明,揭露了更严峻的现实:约60%的会员企业收到类似要求,涉及合同金额超200亿元。

而美国《商业内幕》的测算显示,若全面执行该政策,中国供应商每年将损失24亿美元利润,这相当于沃尔玛中国区两年半的净利润总和。

特朗普政府3月4日启动的新一轮关税,意外催生了奇特的"跨国价格战"。

沃尔玛美国总部流出的内部文件显示,其试图通过"阶梯式降价"策略,在2026财年前将中国采购成本降低15%。

这种把地缘政治风险量化成采购KPI的做法,令北京某律所国际贸易部主任直呼"前所未见"。

美国消费者的反应更具戏剧性。

在CNN相关报道的评论区,点赞最高的留言写道:"我们在为特朗普的竞选口号买单——中国制造的自行车关税后涨价40美元,而沃尔玛要求工厂降价的额度正好是40美元"。

这种精准的价格传导,让"美国优先"政策陷入逻辑悖论。

面对危机,沃尔玛中国区悄然启动"双轨战略"。

一方面在东莞设立跨境采购中心,承诺对中小供应商给予3%的价格补贴;另一方面加快将订单向越南、印尼转移,某玩具厂商证实其30%产能已外迁。

这种"中国+1"策略看似聪明,却遭遇现实打击——迁往东南亚的工厂因电力短缺导致交货延迟,反而推高了物流成本。

中国零售市场的反击更为凌厉。

深圳某代工厂直接在山姆店隔壁开设直营店,同款商品价格低15%,"去品牌化"战略单日销售额突破百万。

这种"供应链截流"现象,正在长三角制造业集群中快速复制。

"这不是简单的商业纠纷,而是全球供应链话语权的重新洗牌。"

清华大学全球供应链研究中心的最新报告指出,沃尔玛事件暴露出跨国企业的双重困境:既要维护股东利益最大化,又需承担供应链社会责任。

值得关注的是,约谈事件后沃尔玛股价不跌反升,资本市场用真金白银投票,认可其维护利润率的能力。

而中国供应商联盟已着手建立"跨境供应链应急基金",试图通过集体议价权平衡巨头压力。

当深圳山姆店的促销广播仍在循环播放"天天平价"承诺时,纽约总部的分析师们正在重新计算中国市场的战略价值。

这场由20%关税引发的供应链地震,或许预示着全球商业规则的深刻变革——在成本转嫁游戏难以为继的时代,真正的赢家将是那些能重构价值分配机制的企业。