四千元一顿饭,吃的是什么?是精致,是体验,还是……大象粪便?最近上海一家餐厅因其“另类”食材而爆红网络,却又迅速陷入舆论漩涡,甚至被立案调查,这究竟是怎么一回事呢?

奇葩菜品,挑战味蕾极限

这家餐厅的菜品,着实让人大开眼界,或者说是……大跌眼镜。干燥的大象粪便被制成甜品,模拟腐臭味的糊糊被端上餐桌,蜂蜜味的冰块,树叶开胃菜,还有各种昆虫…… 4000元的人均消费,买单的究竟是“另类”的体验,还是对高价的盲目追捧?我很难想象,坐在餐厅里,一边优雅地用餐,一边思考着盘子里是否真的有……大象粪便。这难道不是对食物,对美食的极大亵渎吗?

营销噱头?还是文化冲突?

餐厅创始人,一位布朗族和法国人混血,宣称其菜品灵感来源于其在云南雨林七年的生活经历。这番说法,为餐厅增添了一丝神秘色彩,也为其高昂的价格找到了一个看似合理的解释。但这样的营销策略,真的合适吗? 利用“另类”食材吸引眼球,博取关注,这其中,究竟有多少是真正在探索美食的边界,又有多少是为利润而进行的冒险? 更何况,大象粪便的食用安全性,更是让人不得不质疑。

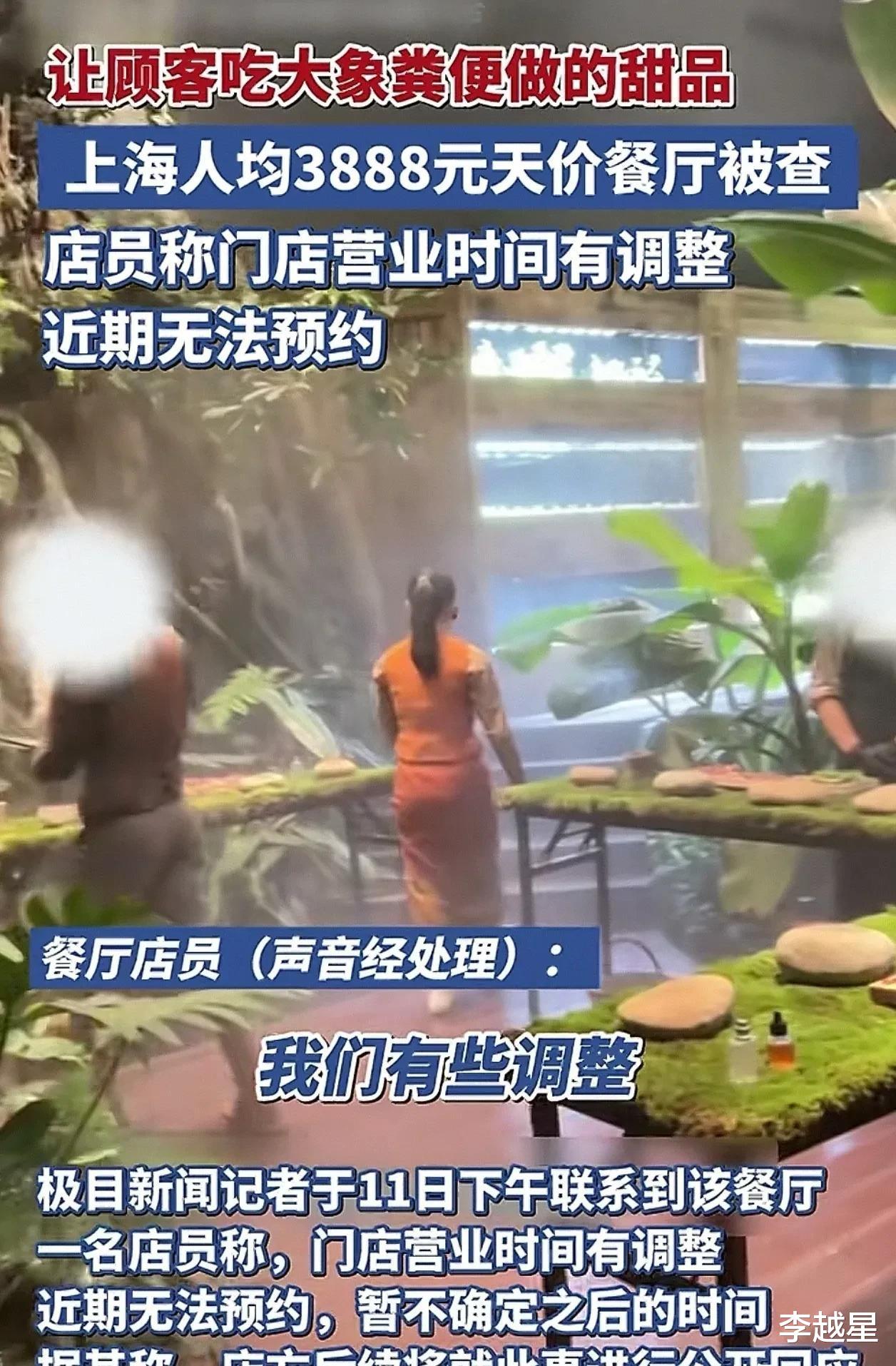

法律的红线,不容逾越

最终,这家餐厅因涉嫌违反食品安全法,被立案调查,相关食材也被封存。这无疑是对其行为的严厉谴责,也是对食品安全问题的再次警示。 食品安全,是底线,是不能被突破的红线。任何以牺牲食品安全为代价的营销行为,都应该受到严厉的打击。 我们不能因为追求所谓的“另类”和“独特”,而忽视了最基本的食品安全。

文化差异,并非免死金牌

有人可能会说,这是文化的差异,在其他国家,或许有人会接受这种另类的饮食习惯。 诚然,不同文化对食物的定义和接受程度确实存在差异。 印度曾用大象粪便避孕,这说明在不同的文化语境下,对同一种物质的认知和用途是不同的。但是,这并不意味着我们可以将所有文化差异都作为豁免权,来挑战我们国家的食品安全法律法规。

反思与展望

这家餐厅的事件,不仅引发了人们对食品安全的思考,也让我们对另类饮食文化,以及文化差异与法律法规之间的关系有了更深层次的思考。我们应该如何平衡对文化多样性的包容与对食品安全的保障? 这或许是一个值得我们深思的问题,也是需要我们共同努力去寻找答案的问题。 希望这件事能够警示所有餐饮企业,在追求利润的同时,切勿触碰法律的红线,更要时刻将食品安全放在首位。 让我们期待调查结果,也期待未来有更完善的监管机制,来保障我们餐桌上的安全。

你的看法呢?在评论区分享你的想法吧!