中医基础100条通俗解读:从入门到框架速记(分六大板块)

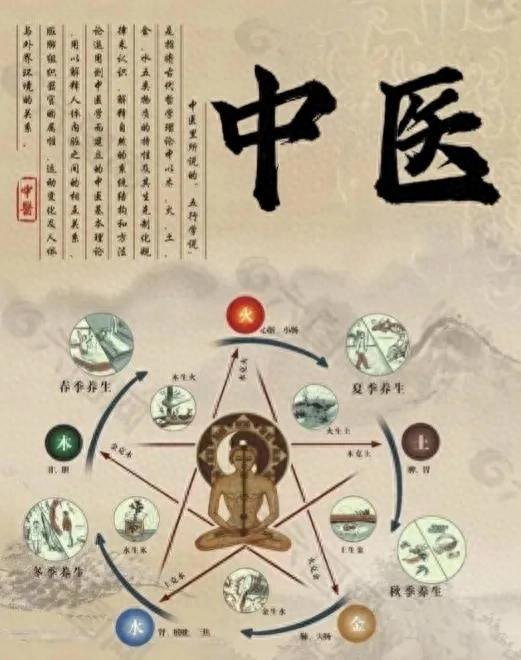

一、阴阳五行:老祖宗的自然哲学(1-10)

1. 阴阳是什么?:万物都有两面性,比如热是阳、冷是阴,动态平衡才健康,就像白天工作(阳)、晚上睡觉(阴)。

2. 生病的根源:阴阳打架就生病,比如怕冷是阳气不足,口干是阴气不够。

3. 五行相生:木生火(木头燃烧)、火生土(火烧成灰)、土生金(土里挖矿石)、金生水(金属遇冷凝水)、水生木(水浇树生长),对应肝→心→脾→肺→肾。

4. 五行相克:木克土(树根扎土)、土克水(堤坝挡水)、水克火(水灭火)、火克金(火熔金属)、金克木(刀砍树),比如脾气太旺(土)可能影响消化(克水)。

5. 五脏“代号”:肝属木(像树一样舒展)、心属火(像太阳温暖)、脾属土(像大地包容)、肺属金(像金属坚固)、肾属水(像泉水滋润)。

6. 脸色看健康:脸色发青(肝)、发红(心)、发黄(脾)、发白(肺)、发黑(肾),比如苍白可能肺不好。

7. 吃对味道养对脏:酸(醋)养肝、苦(苦瓜)养心、甜(红枣)养脾、辣(辣椒)养肺、咸(盐)养肾。

8. 情绪伤身体:生气伤肝(气到头晕)、狂喜伤心(心跳加速)、焦虑伤脾(吃不下饭)、悲伤伤肺(呼吸不畅)、恐惧伤肾(尿失禁)。

9. 季节对应脏腑:春多风(肝)、夏多暑(心)、长夏多湿(脾)、秋多燥(肺)、冬多寒(肾),比如秋天干燥要养肺。

10. 五行“过度”危害:“乘”是欺负弱小(比如肝火太旺导致胃痛),“侮”是以下犯上(比如肺弱反被肝“欺负”,咳嗽不止)。

二、脏腑功能:身体的“部门分工”(11-30)

11. 心脏:血液“泵”:负责推动血液,嘴唇、舌头颜色和脉搏能看出心脏好不好,比如唇紫可能血循环差。

12. 肝脏:身体“调解员”:疏通气机,心情不好、月经不调、消化不良都可能和肝有关,比如生气后胸胀就是肝气郁结。

13. 脾脏:营养“加工厂”:消化吸收食物,生成气血,脾虚的人容易没力气、拉肚子、面黄。

14. 肺脏:气体“交换站”:管呼吸,还能调节水液(比如出汗、小便),肺不好容易咳嗽、感冒、皮肤干。

15. 肾脏:先天“电池”:藏精,管生长发育(小孩长个子、大人备孕),肾虚可能脱发、腰膝酸软、尿频。

16. 六腑:以“通”为贵:胃负责装食物、胆存胆汁助消化、大肠小肠排废物,堵了就生病(比如便秘、胃胀)。

17. 心肾“CP”:心火(上)和肾水(下)要交汇,不交就失眠(比如心里烦躁、脚底凉)。

18. 肝胆“搭档”:肝疏泄正常,胆汁才好消化脂肪,肝胆不好可能口苦、胁痛。

19. 脾胃“后天之本”:脾负责把营养往上送,胃负责把食物往下消化,脾胃弱则全身虚。

20. 肺是“华盖”:像雨伞保护其他器官,容易被外邪(感冒、雾霾)攻击,所以要戴口罩护肺。

21. 肾“管”呼吸:深呼吸靠肾气“拉住”,肾虚的人爬楼气喘、说话有气无力。

22. 肝是“暴脾气”:身体属阴(藏血),功能属阳(好动),容易发脾气或情绪低落。

23. 奇恒之腑:特殊“部门”:脑、髓、骨、脉、胆、子宫,像脏但不存废物(比如脑主思维,子宫生孩子)。

24. 三焦:全身“管道工”:分上焦(胸以上)、中焦(胸腹之间)、下焦(腰以下),负责气和水液运行,比如水肿可能三焦堵了。

25. 命门:身体“小火炉”:肾阳是命门火,温煦全身,阳虚的人怕冷、手脚凉、大便稀。

26. 五脏“藏神”:心管意识(思考)、肝管梦境(魂)、肺管本能(魄,比如呼吸)、脾管记忆(意)、肾管志向(志,比如目标)。

27. 五脏“窗口”:舌(心)、眼(肝)、口(脾)、鼻(肺)、耳(肾),比如舌红少苔可能心火旺,眼干眼涩可能肝血不足。

28. 脾“养”肌肉:脾虚的人肌肉无力,比如久坐不动、四肢懒动要健脾。

29. 肺“护”皮肤:肺气足,皮肤光滑、出汗正常,肺弱则容易长湿疹、感冒。

30. 肾“主”骨头:小孩长牙慢、大人骨质疏松、脱发掉牙,都和肾有关,因为“齿是骨的余气”,脑是“髓海”(髓由肾生)。

三、气血津液:身体的“能量与水”(31-45)

31. 气是“血的领导”:气能生血(比如补铁不如先补气)、推动血(气不足血会瘀)、管住血(不让血乱流,比如崩漏)。

32. 血是“气的家”:气藏在血里,血虚的人容易气也虚(比如头晕、乏力一起出现)。

33. 宗气:胸中之气:深呼吸时胸口的气,管呼吸和心跳,宗气不足说话声音小、爬楼喘。

34. 营气:血管里的“营养兵”:在血管里跑,生成血液、滋养全身,营气弱容易贫血。

35. 卫气:体表“保安”:在血管外,抵抗细菌(比如感冒时白细胞战斗)、调节体温(比如天冷起鸡皮疙瘩)。

36. 津液代谢:水的“旅行”:脾把水湿变成“纯净水”→肺分到全身→肾过滤废水(尿),哪里堵了就水肿或口干。

37. 气“堵车”了:气滞(胀痛,比如生气后胸胀)、气逆(往上冲,比如咳嗽、呕吐)、气陷(往下掉,比如胃下垂、脱肛)。

38. 血虚啥表现?:脸色白、嘴唇淡、头晕、心慌、指甲扁,女生月经量少。

39. 血瘀啥样子?:刺痛(固定位置)、有肿块(比如肌瘤)、舌头紫暗、月经有血块。

40. 津液不够了:口干、眼干、皮肤干、大便干,像身体“缺水”。

41. 痰饮是“坏水”:痰黏(比如咳嗽有痰),饮清稀(比如水肿、胸水),都是水代谢出错的产物。

42. 气血“互坑”:气虚血也少(比如疲劳+贫血),血瘀会导致气滞(比如堵车让人心烦)。

43. 汗和心有关:出汗太多伤“心阳”,可能心慌、怕冷,所以感冒别捂太狠。

44. 鼻涕看肺:肺寒流清鼻涕(像水),肺热流黄鼻涕(浓稠),过敏鼻痒是肺气不固。

45. 唾沫别乱吐:唾沫多(比如不停吐口水)伤肾精,容易腰膝酸软、记忆力下降。

四、经络学说:身体的“高速公路”(46-55)

46. 十二正经:12条主干道:手脚各6条,联系脏腑,比如手太阴肺经从胸到拇指,肺不好可能这条经痛。

47. 奇经八脉:8条“备用道”:调节气血,最常用任脉(肚子中线,管妇科)、督脉(后背中线,管阳气)。

48. 经络干啥用?:运气血、连脏腑、传信号(比如按足三里胃会舒服),针灸就是刺激经络。

49. 手三阴经:肺经(胸→手拇指)、心包经(胸→手中指)、心经(胸→手小指),治手麻、心慌等。

50. 足三阳经:胃经(头→足第二趾)、胆经(头→足第四趾)、膀胱经(头→足小趾),治头痛、腿痛。

51. 任脉:阴脉“老大”:沿腹部中线,调月经、治不孕(“任主胞胎”),常按关元、气海穴。

52. 督脉:阳脉“老大”:沿后背中线,补阳气(比如怕冷、疲劳灸督脉),大椎穴退热常用。

53. 冲脉:血海“水库”:调月经、生育,女生月经不调、男生精少可能冲脉问题。

54. 穴位“三功能”:附近病(比如眼痛按睛明)、远处病(比如合谷治牙痛)、特殊病(比如足三里增强免疫力)。

55. 子午流注:气血“时刻表”:比如早5-7点大肠经当值(适合排便),晚11-1点胆经修复(别熬夜)。

五、病因病机:生病的“逻辑链”(56-75)

56. 六淫:外界“坏分子”:风(感冒)、寒(受凉)、暑(中暑)、湿(潮湿生病)、燥(干燥)、火(上火),比如夏天贪凉易受寒。

57. 风邪“好动”:病位乱跑(比如风湿关节痛游走不定)、症状快变(比如荨麻疹忽起忽消)。

58. 寒邪“收缩”:遇冷痛加剧(比如胃痛热敷缓解)、肌肉紧绷(比如落枕)。

59. 湿邪“黏糊”:拖拖拉拉(比如湿疹反复)、身体沉重(像穿湿衣服)、大便黏马桶。

60. 七情内伤:情绪“刺客”:直接伤内脏,比如长期焦虑(思伤脾)导致消化不良,过度悲伤(忧伤肺)易感冒。

61. 痰瘀:病理“帮凶”:痰(黏腻)堵经络长结节(比如甲状腺结节),血瘀(血块)堵血管致心梗、中风。

62. 生病关键:正气强弱:免疫力强(正气足)不易病,比如同样接触病毒,有人中招有人没事。

63. 虚实辨别:虚证(缺东西,比如气虚、血虚,补就对了),实证(有坏蛋,比如痰、瘀,要排出去)。

64. 阴阳失调4型:阳盛(实热,高烧)、阴盛(实寒,怕冷无汗)、阳虚(虚寒,怕冷+乏力)、阴虚(虚热,潮热+盗汗)。

65. 气机“乱套”:脾气下陷(内脏下垂)、胃气上逆(呕吐、打嗝)、肺气上逆(咳嗽、哮喘)。

66. 体内“五邪”:内风(手抖、高血压,肝阳上亢)、内寒(阳虚怕冷)、内湿(脾虚痰多)、内燥(阴虚口干)、内火(熬夜上火)。

67. 治病分先后:紧急情况先治标(比如大出血先止血),稳定后治本(比如贫血慢慢补)。

68. 疾病“传播”:外邪从表入里(比如感冒从鼻塞到发烧),脏腑间互相影响(比如肝病传脾)。

69. 三因制宜:看病“个性化”:胖人多痰(多祛湿)、南方多湿(少甜腻)、冬天少用寒药(伤阳气)。

70. 辨病+辨证:既看什么病(比如胃炎),又看阶段(比如胃炎有湿热、虚寒不同证型)。

71. 真虚假实:虚得像实:比如脾虚腹胀(肚子胀但按下去软,用补药反而消胀)。

72. 真实假虚:实得像虚:比如便秘高烧(肚子硬、大便不通,却看起来没力气,要用泻药)。

73. 同病异治:同样感冒,风寒用麻黄汤(发汗),风热用银翘散(清热)。

74. 异病同治:不管胃炎还是肠炎,只要是脾胃虚寒,都用温胃药(比如理中丸)。

75. 伏邪理论:病邪“潜伏”:比如冬天受寒,春天才发烧(寒邪藏了很久),新冠有些后遗症也属伏邪。

六、诊法与治则:中医“看病套路”(76-100)

76. 四诊缺一不可:看脸色(望)、听声音(闻)、问症状(问)、摸脉搏(切),综合判断才准。

77. 舌头“说明书”:舌质(颜色,比如淡白是血虚)、舌苔(厚薄,比如厚腻是有湿),舌红苔黄多是热。

78. 脉诊“大纲”:脉浮(表证,感冒)、脉沉(里证,内脏病);脉快(热)、脉慢(寒)。

79. 八纲辨证:看病“八问”:阴阳(总纲)、表里(深浅)、寒热(性质)、虚实(正邪),比如“怕冷+脉沉+乏力”多属里虚寒。

80. 六经辨证:伤寒“路线图”:太阳病(感冒初起)→阳明病(高烧便秘)→少阳病(寒热往来)→太阴(脾虚)、少阴(心肾弱)、厥阴(寒热错杂)。

81. 卫气营血:温病“进度条”:卫分(感冒早期)→气分(高热)→营分(神昏)→血分(出血),比如新冠重症可能到营血分。

82. 治疗“总原则”:虚了补(人参、黄芪),实了攻(黄连清热、大黄通便),虚实夹杂要一起调。

83. 治未病:中医“防患意识”:没病时养生(比如早睡),病时防止加重(比如感冒早治防肺炎),病后防复发(比如胃炎愈后忌生冷)。

84. 正治vs反治:正治(直接对刚,比如寒病用热药),反治(“哄骗”病邪,比如真寒假热用热药,假装顺从)。

85. 中药“四性”:寒(清热,比如黄连治胃火)、热(温阳,比如附子治怕冷)、温(温和补,比如生姜)、凉(微寒,比如薄荷)。

86. 五味“作用”:辛味(发散,比如辣椒驱寒)、甘味(补虚,比如红枣补血)、酸味(收敛,比如乌梅止汗)、苦味(清热,比如苦瓜降火)、咸味(软化,比如海藻消结节)。

87. 药方“团队”:君药(主药,比如感冒药里的麻黄)、臣药(帮君药,比如桂枝助麻黄发汗)、佐药(抵消副作用,比如生姜防麻黄伤胃)、使药(带路,比如甘草调和诸药)。

88. 针灸“补泻”:虚证用灸(温暖补气血),实证用针(刺痛泻邪气),比如疲劳灸足三里,发烧针大椎。

89. 引经药:“带路党”:柴胡(引药入肝胆,治胁痛)、桔梗(引药到肺,治咳嗽),让药效直达病处。

90. 体质调理“对策”:阳虚(怕冷,多吃姜、羊肉)、阴虚(怕热,多吃梨、百合)、痰湿(肥胖,多运动、少吃甜)。

91. 情志相胜:以情“治”情:生气伤肝,看悲伤的事(悲胜怒);过度开心伤心,用恐惧的事“拉回”(恐胜喜)。

92. 饮食“忌口”:发烧别吃辣(助热),水肿少放盐(盐凝水),咳嗽别吃甜(生痰)。

93. 服药“时间”:早上补阳药(借太阳升阳气,比如黄芪),晚上滋阴药(借阴气盛养阴,比如六味地黄丸)。

94. 治病“八法”:汗法(发汗退烧)、吐法(催吐排毒物)、下法(通便排毒)、和法(调和寒热,比如小柴胡汤)、温法(温阳,比如附子)、清法(清热,比如黄连)、消法(消积,比如山楂)、补法(补虚,比如人参)。

95. 反佐法:“骗”过身体:热药冷服(治真热假寒,防药被吐),寒药热服(治真寒假热,防拒药)。

96. 通因通用:“以通治通”:比如拉肚子因积滞(有硬块、大便臭),用大黄通便,拉完就好。

97. 塞因塞用:“以补治堵”:比如脾虚腹胀(肚子胀但软软的、没力气),用党参补气,气足了胀就消。

98. 三焦“用药”:上焦(胸以上)用轻药(比如治咳嗽用薄荷、桔梗,轻清上浮),下焦(腰以下)用重药(比如治便秘用大黄、牛膝,重镇下行)。

99. 五脏“补泻”:虚了补“妈妈”(比如肝血不足补肾,因为肾生肝),实了泻“儿子”(比如心火太旺,清心火(心→脾),脾能泻火)。

100. 天人合一:顺时而养:春养肝(多运动,少生气)、夏养心(喝绿豆汤,别暴晒)、长夏养脾(少吃冷饮,多吃山药)、秋养肺(吃梨润肺,防干燥)、冬养肾(早睡晚起,多吃黑芝麻)。

感谢您在这个美好的日子阅读李医生的原创文章,能静静的阅读一段文字,在这个短视频泛滥的年代也是特别值得点赞的!再次感谢,我是一个沉默寡言的人,但我却想要用大白话把深奥的医学道理讲给每个人,让更多人获得健康常识,让更多人德到有用的健康知识,欢迎关注我,您的每一次转发分享都是对我最好的支持,传播健康,收获快乐!,善莫大焉

李医生简介:

副主任医师,

中西医结合科医生,

百万阅读量创作达人,

国医文化类,健康类原创作者,

河北中医药大学中医学专业本科学历

衡水市第一届基层名中医,

中医疼痛专业委员会常委,治未病,针 灸,微创专业委员,

擅长运用传统中医舌诊,脉诊,手诊,辩证,运用中药,针灸等预防治疗心脑血管病,肠胃疾病,各种痛症,各种急慢性疾病中医中药调养,传承传统中医文化,发扬祖国国粹医药!

(此处已添加书籍卡片,请到今日头条客户端查看)