声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

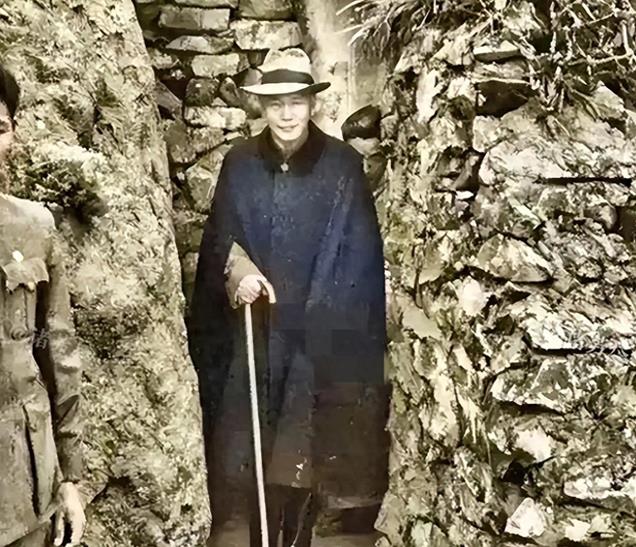

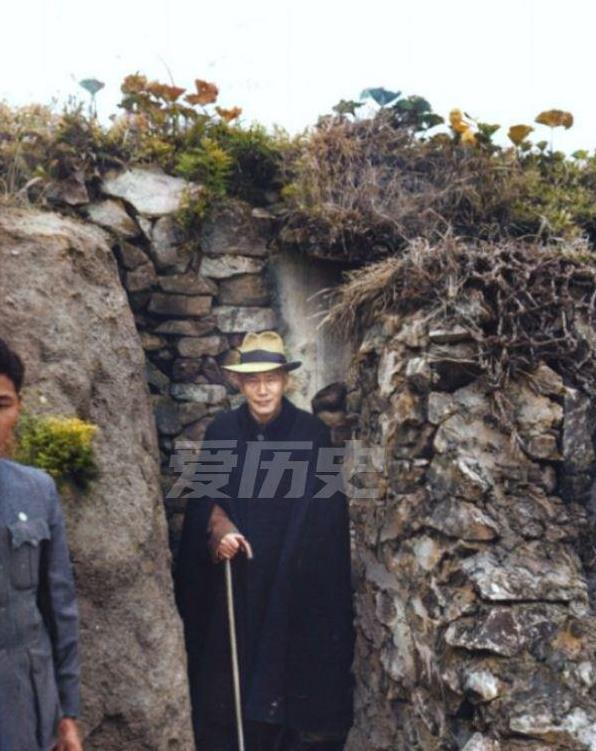

1954年5月7日,蒋介石站在浙江台州的大陈岛上,目光越过海面,定定地望向大陆方向。

他没有说话,只是静静坐在藤椅上,手里握着拐杖,似乎陷入了漫长的沉思。

那天,岛上天气晴好,空气中弥漫着海盐的味道。

他的身影被阳光拉长,仿佛整个世界都凝固在这一刻。

谁能想到,这竟是他最后一次如此接近故乡。

蒋介石离开大陆已经五年了。

这五年,他从“战场上的统帅”变成了“孤岛上的领导者”,从一个国家的掌舵人到只能守着台湾一隅。

可无论身份怎么变化,他对故乡的情结却始终没变。

于是,在台海局势稍稍缓和的1954年春天,他决定用一次“例行视察”来靠近自己的家乡。

可惜,这次“靠近”,也成为了他和故乡之间无法逾越的最后一步。

为什么他能登上大陈岛?这要从当时的形势说起。1949年,解放军横扫大陆,蒋介石败退台湾,但并不是所有沿海岛屿都被解放。

像大陈岛这样的重要据点,仍然由国民党控制,成为他们与大陆对峙的前线。

而蒋介石的这次登岛,更像是一场复杂情绪的释放。

他带着儿子蒋经国一起,乘坐舰队绕过层层防线,悄悄登上了这片距离大陆仅50多公里的土地。

站在这里,蒋介石其实已经踏进了浙江的范围。

离他的家乡奉化,只隔着一片海。

他的目光越过波光粼粼的海面,仿佛穿透了时空,看到了故土的一草一木。

那天,他让随从搬来藤椅,就这样坐着,久久不语。

有人说,在那一刻,他或许想起了童年时的欢声笑语,也想起了母亲王采玉的音容笑貌。

更多人猜测,他在反思,为何自己会落到今天这样的境地。

可惜,这样的沉思并不能改变任何现实。

当天,他在日记里写下了三个字:“故乡美。”短短三个字,承载了太多复杂的情感。

有对往事的追忆,有对现在的无奈,也有对未来的迷茫。

然而,这场“回家”的短暂停留,很快就被历史的洪流所吞没。

仅仅两个月后,解放军开始筹划解放沿海岛屿的大规模行动,大陈岛的命运被彻底改写。1955年初,中国人民解放军展开了代号为“一江山岛战役”的行动,以海陆空三军联合的方式,成功解放了国民党控制的岛屿。

这次战役,不仅是军事上的胜利,更标志着国民党在大陆沿海的据点全面崩溃。

对于蒋介石来说,这无疑是又一次沉重的打击。

他或许没有想到,那场短暂的故乡凝望,竟成了他人生中与家乡最后的交集。

此后,他再也没有机会踏上浙江的土地。

而这片他魂牵梦萦的故土,也从此成为他心底一道永远的伤口。

蒋介石晚年的时候,态度发生了微妙的变化。

他开始试图通过对话来解决两岸问题。

他曾设想过与毛泽东、周恩来会面,共同商讨国家统一的大计,可惜,这样的机会终究没能等来。1975年,他在台湾病逝。

弥留之际,他留下遗言,希望自己能被安葬回家乡奉化。

然而,复杂的政治局势让他的这个愿望迟迟无法实现。

他的儿子蒋经国也继承了这个心愿。

他在1988年去世前,仍然反复叮嘱后人,一定要将自己和父亲的遗体送回老家。

可是,这个愿望依然未能如愿。

直到1990年代,蒋家后人向大陆提出申请,希望将蒋氏父子安葬在故乡。

中央政府对此表示理解,但台湾当局却态度冷淡。

最终,这件事不了了之。

蒋介石和蒋经国的遗体至今仍然停留在台湾,无法回到他们魂牵梦绕的故乡。

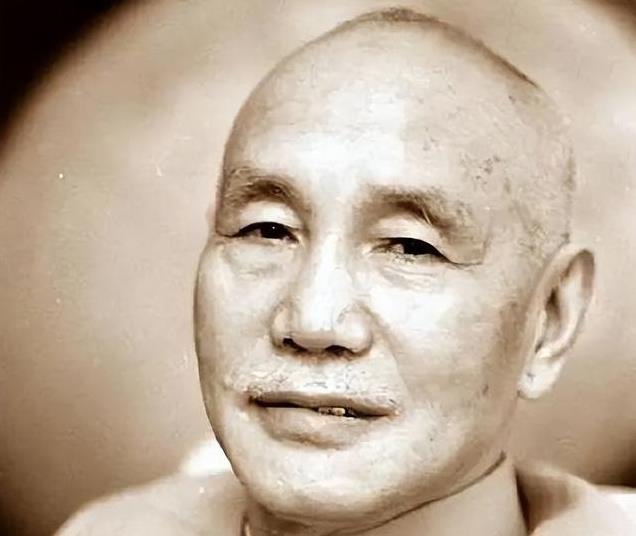

有人说,蒋介石的一生充满了传奇与悲剧。

他曾是中国的最高领导人,却在晚年落得孤悬海外的局面。

他对故乡的眷恋,既是一种普通人的情感,也是一位政治人物复杂心境的写照。

而他的故事,也让后人更加明白,家乡不仅是一片土地,更是一种抹不去的记忆。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!