声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

戈登死的那年,李鸿章站在天津英租界那片熟悉的土地上,沉默了很久。

人们只看到他抬起头,望着天,半晌没说话。

那是1890年,距离他们并肩作战的日子已经过去了二十多年。

李鸿章最终做了一个决定,在天津为这位英国军官建一座纪念堂。

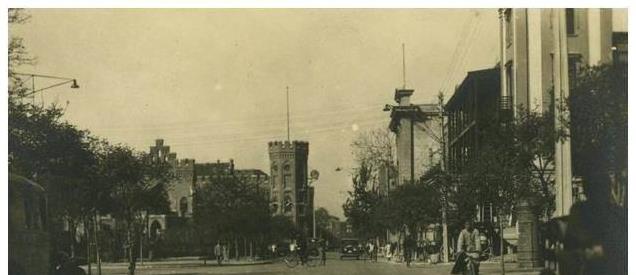

于是,一幢青灰色的两层砖楼拔地而起,高耸的碑式入口,三层塔楼肃穆挺立。

这是天津租界里最宏伟的建筑之一,专门纪念那个曾经在中国战场上叱咤风云的英国人——查理·乔治·戈登。

这事儿放在今天,大概会让很多人疑惑。

一个清朝大员,居然亲自为一个外国军官立碑建堂?这和“洋务运动”还真没什么关系,纯粹是私人情感。

毕竟,这两人曾在最混乱的时局里共事多年,李鸿章对戈登的评价极高,甚至说他“胜过百倍寻常洋人”。

但这座纪念堂最终没能撑过历史的风雨,1976年唐山大地震波及天津,戈登堂被拆除,原址成了天津市政府大楼。

要理解这段往事,得从戈登这个人说起。

他是英国军人,出身军校,早年间跟着英法联军来到中国,参与了第二次鸦片战争。

天津开埠后,他被派去划定英租界的范围,亲手在这片土地上立起界碑。

后来,他又随着部队去了上海,恰好赶上清军和太平军的激战。

那时候,上海道台吴煦从各国租界的酒吧、舞场抓了一群“洋流氓”,组建了一支雇佣军,取了个挺唬人的名字——常胜军。

可这帮人实际上是乌合之众,打仗不行,惹事一流,没了管束就烧杀抢掠,弄得人神共愤。

李鸿章刚到上海,看到这支军队的状态,头都大了。

他管不了,只能向英军求助,请他们派个靠谱的人来镇住这帮洋兵痞。

于是,戈登就被推了出来。

戈登可不是普通的雇佣军统领,他把这支乌合之众训练得像模像样。

攻太仓那场战斗,他先用榴弹炮轰平了太平军的防御工事,然后带人冲杀,打得太平军损失惨重。

李鸿章看在眼里,佩服得不行,甚至夸他能比肩曾国藩。

可戈登这个人,性格耿直得有点轴,甚至不太懂中国官场的弯弯绕绕。

苏州战役时,太平军内部已经有人动摇,首领谭绍光还想死守,但手下的郜永宽等人觉得大势已去,选择投降。

李鸿章承诺给他们体面的官职,郜永宽却不信,非要让戈登做担保人,认为洋人说话更算数。

结果,李鸿章一转头就变卦了,找了个借口,把降将们全杀了。

消息传到戈登耳朵里,他气得跳脚,直接上书朝廷,说要把苏州还给太平军,重新打一遍。

这事儿放在清朝官场里,简直是天方夜谭。

朝廷当然不会答应,但也不想得罪这位英军统领,只能让李鸿章厚葬降将,公开发声明撇清戈登的责任,还拿出白银六万两赏赐常胜军,额外拨一万两安抚戈登,甚至给他加官进爵。

戈登这才勉强作罢。

后来,戈登被调去埃及,最终死在喀土穆战乱之中。

消息传到英国,维多利亚女王亲自写信安慰他的家人,伦敦专门为他立了一座纪念碑。

而在中国,李鸿章听闻后,竟然放声痛哭。

他向天津英租界的负责人德璀琳提出,要为戈登建一座纪念堂。

这在当时也是件稀奇事,一个中国高级官员,主动为洋人立碑,多少有些出人意料。

但李鸿章就是这么做了。

纪念堂建成那天,戈登的巨幅画像挂在楼前,李鸿章站在台阶上,眼眶微红,许久才开口:“愿英魂安息。”后来,他去英国访问,特意去了戈登的墓地,献上花篮。

这座纪念堂后来成了英租界工部局的办公楼,直到1976年唐山大地震,这栋建筑才彻底消失在人们的视野里。

有人说,李鸿章是个复杂的人物,他既能在外交场合据理力争,也能在战场上果断杀伐。

他在中外关系上游走,时而强硬,时而妥协,但对戈登,他似乎始终怀着一份真诚的敬意。

这座纪念堂,或许就是他对往昔岁月的最后一点缅怀。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!