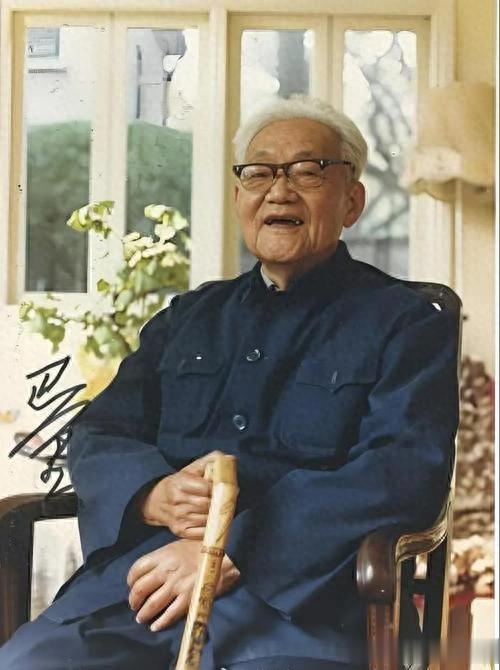

巴金:好些年不听“样板戏”,我好像也忘了它们。可是春节期间意外地听见人清唱“样板戏”,不止是一段两段,我有一种毛骨悚然的感觉。我接连做了几天的噩梦,这种梦在某一个时期我非常熟悉,它同“样板戏”似乎有密切的关系。对我来说这两者是连在一起的。我怕噩梦,因此我也怕“样板戏”。现在我才知道“样板戏”在我的心上烙下的火印是抹不掉的。从烙印上产生了一个一个的噩梦。

每当夜幕降临,万籁俱寂之时,我总会沉浸在那悠扬的戏曲声中。那如丝如缕的旋律,仿佛能穿透夜的寂静,直抵我的心灵深处。戏曲,这一承载着千年文化底蕴的艺术形式,早已成为我生活中不可或缺的一部分。在众多戏曲大家中,程砚秋和余叔岩两位大师的名字,总是如同璀璨的星辰,照亮我戏曲世界的天空。

程砚秋的唱腔,如泣如诉,婉转悠扬。每当他的声音响起,就仿佛有一股细腻的情感,在我的心间缓缓流淌。那旋律,时而低沉婉转,如泣如诉,仿佛能穿透心灵的深处,触动我最柔软的情感;时而高亢激昂,却又不失细腻与含蓄,让人沉醉其中,难以自拔。他的表演,总是那么真挚而深情,仿佛能将每一个角色的内心世界都展现得淋漓尽致。

而余叔岩的演唱,则是另一种截然不同的风格。他的声音刚劲有力,字正腔圆,每一个音符都充满了力量与韵味。他的表演,总是那么大气而磅礴,让人感受到京剧的独特魅力与深厚底蕴。在他的演绎下,京剧不再仅仅是一种艺术形式,更是一种文化的传承与弘扬。

除了京剧,我还对评弹、昆曲、越剧等中国传统戏曲情有独钟。每一种戏曲都有其独特的韵味与风格,让人领略到了中国传统戏曲的博大精深。评弹的细腻与温婉,昆曲的典雅与精致,越剧的柔美与深情,都深深地吸引着我,让我在中国传统戏曲的海洋中畅游,享受着那份独属于我的宁静与满足。

然而,在这丰富多彩的戏曲世界中,样板戏却成了我唯一不愿触碰的角落。我知道,样板戏作为那个特殊时代的产物,肯定有着它独特的艺术价值和历史意义。它们承载着那个时代的记忆,见证了无数人的悲欢离合,也记录了那个时代的风云变幻。这一点,我不否认,也无法否认。

但不知为何,我就是对样板戏提不起兴趣。或许是因为我觉得,慷慨激越并不是京剧的本质。京剧,这一蕴含着深厚文化底蕴的艺术形式,更多地应该是一种细腻、含蓄的艺术表达。它讲究的是情感的细腻刻画,是角色的内心世界展现,是那种让人在品味中感受到生活真谛的艺术魅力。而样板戏中的那种过于张扬的表演方式,那种旦角像拉汽笛一样没完没了地飚高音的演唱风格,实在让我有些难以接受。

我记得有一次,在电视上偶然看到了一段样板戏的片段。那是一段充满激情与力量的表演,演员们用尽全力在舞台上展现着他们的才艺。然而,我却怎么也感受不到那种来自内心深处的触动。相反,我只觉得那是一种过于浮夸、过于做作的表演方式。或许,这就是我与样板戏之间的鸿沟吧。

样板戏说起样板戏,就不得不提到那个特殊的时代。在那个隆隆的战鼓声中,旗手毅然扛起了“文艺改革”的大旗,开始全力统领京剧现代戏的编演和加工工作。1964年6月至7月间,一场规模宏大的全国京剧现代剧观摩演出在北京盛大举行。那场演出,可以说是样板戏崛起的一个里程碑。

6月23日,各代表团的座谈会召开了。会上,旗手发表了一篇言辞激烈、充满热情的演讲。她阐述了自己对文艺改革的看法和愿景,表示要大力推动京剧现代戏的发展,让京剧这一传统艺术形式焕发出新的生机与活力。她的演讲,充满了对文艺改革的热情和期待,也让人看到了她对京剧现代戏未来的坚定信念。

几天后,毛主席亲自前往剧场观看她认为已经加工得比较成熟的京剧现代戏。在这一年里,毛主席几次亲临现场观看《红灯记》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》以及《芦荡火种》等样板戏。每次观看后,他都提出了宝贵的修改意见,为这些戏曲的进一步完善和提升指明了方向。

特别是对于《芦荡火种》,毛主席还建议改名为《沙家浜》,使得这部戏更加深入人心。这个名字的改变,不仅让戏曲的内容更加贴近观众的生活实际,也让人们在观看时更容易产生共鸣和情感上的认同。这一改动,无疑为《沙家浜》的成功奠定了坚实的基础。

此后,旗手的领导地位更加稳固,她继续领导加工了京剧《海港》,同时还将芭蕾舞《红色娘子军》、《白毛女》以及交响组曲《沙家浜》等作品推向了新的高度。这些作品,在旗手的精心策划和推动下,不仅在国内引起了轰动,也在国际上赢得了广泛的赞誉。

毛主席对这些作品也给予了全力支持。他本对西方艺术形式兴趣不大,但看完《红色娘子军》后,却慷慨地给予了高度评价:“革命是成功的,艺术是好的,方向是对的。”这一评价,无疑为文艺改革注入了新的动力,也让更多的人看到了京剧现代戏的未来和希望。

核心特征然而,样板戏并非一帆风顺。它们作为那个特殊时代的产物,承载着太多的政治色彩和意识形态的烙印。著名学者王元化曾深入剖析过样板戏的核心特征。他指出:“样板戏这一特殊时期的艺术形式,其核心在于表现斗争,且无一例外地聚焦于敌我斗争的激烈场景。”

在那个特定的历史背景下,既然有成千上万的无辜民众被错误地打成“反革命”,那么,通过一种斗争哲学的灌输,就显得尤为必要。这种哲学鼓励人们大胆怀疑,让每个人在日常生活中都保持一种高度的警觉,仿佛满眼皆是潜藏的敌情,处处需要提防。这种氛围,无疑对人们的心理产生了深远的影响。

而那些以1949年以前斗争历史为题材的作品,在当时的社会环境中同样具有深刻的现实意义。它们不仅是对过去革命历程的艺术再现,更在无形中成为了一种思想动员的工具。舞台上,日军、伪军、土匪等敌人被无情地揭露和打击,演员们通过精湛的演技,将斗争的残酷与正义的力量展现得淋漓尽致。这种艺术的魔力,也深深地影响了台下的观众。

他们在观看这些戏剧时,往往会被剧中那种坚定的斗争精神所感染。那种为了理想和信念不惜牺牲一切的精神,那种面对敌人毫不畏惧的勇气,都让他们深感震撼。然而,这种感染也在某种程度上扭曲了他们的价值观。他们在现实生活中,也不自觉地将那些被诬陷为“反革命”的无辜者视为真正的敌人,以一种残酷、无情的态度去对待和斗争。这种现象,无疑是那个时代特殊社会环境的产物,也是样板戏所带来的负面影响之一。

样板戏的看法

样板戏的看法随着时代的变迁,人们对样板戏的看法也逐渐发生了变化。从最初的热烈追捧到后来的冷静审视,再到现在的多元评价,样板戏的研究经历了一个漫长而曲折的过程。其中,争鸣与批判始终贯穿着整个研究过程,成为了一条相对独立且充满活力的线索。

初期,对样板戏的批评声音多是从政治、情感等维度出发的。那些批评者们言辞激烈,几乎将样板戏全盘否定。他们认为,样板戏是特定政治环境下的产物,缺乏艺术真实性与多样性。它们被指责为文化专制的工具,是政治意识形态的传声筒。这些批评文章情感色彩浓厚,政治立场鲜明,对样板戏的评价往往带有较强的主观性。

然而,随着时间的推移和学术界的深入研究,人们对样板戏的看法也逐渐变得更加客观和多元。一些学者开始尝试从艺术的角度出发,对样板戏进行更为细致的分析和评价。他们指出,尽管样板戏在政治色彩上较为浓厚,但在艺术表现手法、音乐创作、舞台设计等方面仍有一定的创新与贡献。这些创新不仅丰富了京剧的艺术形式,也为后来的戏曲创作提供了有益的借鉴和启示。

80年代后期,随着社会的逐步开放和思想的日益活跃,样板戏回潮现象在文艺界悄然兴起。这一现象的出现,不仅是对过去特定历史时期文化记忆的一种回顾和缅怀,更在某种程度上促成了样板戏论争模式的转变。从以往以主流意识形态为导向的政治批判模式,逐渐过渡到真正意义上的互动讨论与文化交流。

样板戏回潮

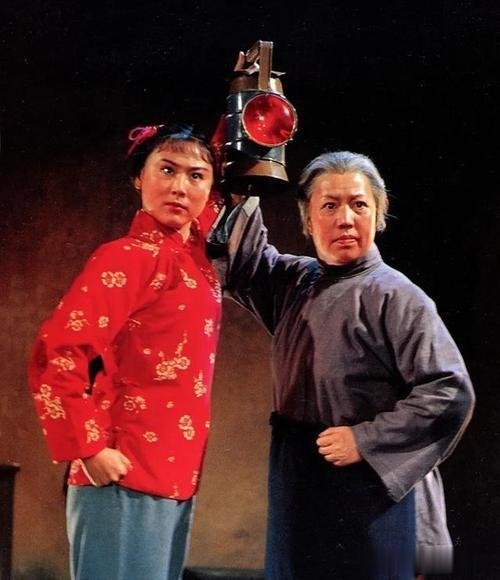

样板戏回潮最初掀起较大争论的回潮现象,莫过于1986年央视春晚上的一幕。那晚,著名京剧表演艺术家刘长瑜以她那深情而富有感染力的嗓音,重新演绎了《红灯记》中的经典唱段《都有一颗红亮的心》。这一演唱,仿佛打开了记忆的闸门,让无数观众仿佛又回到了那个特殊的年代。他们仿佛又看到了那些英勇无畏的革命先烈们,在舞台上为了理想和信念而奋勇拼搏的身影。这一演唱,不仅触动了观众们的情感神经,也引发了全社会对样板戏的热烈讨论和反响。

接下来的几年里,关于样板戏的回潮现象及其文化意义、艺术价值等问题,成为了知识界和文艺界关注的热点话题。众多学者、艺术家和观众纷纷加入讨论,各抒己见。他们有的从艺术角度出发,探讨样板戏的艺术成就和创新之处;有的从历史角度出发,分析样板戏产生的时代背景和历史意义;还有的从文化角度出发,探讨样板戏对当代文化的影响和启示。

这场论争不仅具有了更广泛的参与度,也呈现出了更加多元和深入的视角。它让人们看到了样板戏作为一个复杂而多元的艺术现象所蕴含的丰富内涵和深远影响。同时,它也促使人们更加客观地看待样板戏的历史地位和艺术价值,为后来的戏曲研究和创作提供了有益的借鉴和启示。

然而,尽管样板戏在回潮现象中引发了广泛的讨论和关注,但对其的评价仍然存在着争议和分歧。对于巴金的态度,李谷一是相反的,她说指桑骂槐,别有用心!那些批评样板戏的,哪个是懂戏曲?

傅谨谈样板戏

傅谨谈样板戏傅谨在谈及样板戏时,坦率地承认它们确实在某些方面取得了一定的艺术成就。然而,他也尖锐地指出,大多数观众对“样板戏”的喜爱之中,“掺杂着许多虚假、被人为恶意营造出来的成分”。这种喜爱并非完全源自艺术本身的魅力,而更多是在一个几乎不允许其它艺术形式存在的特殊环境里,人们因为反复接触、反复接受这些作品,久而久之产生了一种情感上的依恋和习惯。

对于外界对“样板戏”把文艺当作政治工具、鼓吹“斗争哲学”以及个人崇拜、英雄人物塑造得空洞虚假等批评声音,支持“样板戏”的人们往往选择沉默,很少给予正面回应。这或许是因为这些批评触及了“样板戏”创作背后的深层动机和存在的问题。 傅谨进一步指出,其实这些问题并非“十年运动”时期才突然出现,而是从五十年代开始就已经潜伏存在。

只不过在“十年运动”那个特殊的年代里,这些问题以一种极端的方式被凸显和放大出来。中共当时的文艺观念,要求在处理题材、衡量作品优劣时,一切都必须紧紧围绕意识形态来进行取舍。在这种观念指导下,历史、现实、人物性格等所有其它方面是否符合逻辑、是否真实可信,已经不再是创作者们优先考虑的问题了。

样板戏是局有时代意义的,巴金不过组成那时代的一粒尘埃,从他所说的内容看只能代表个人的观点,没有普遍性。

样板戏是将古代戏曲和现代音乐艺术与音乐技术有机的结合。他发扬光大了古代戏剧。没有样板戏,现在的京剧就是死。

指责样板戏的都是王八蛋!

不管怎么样,我就是喜欢现代京剧——样板戏是现代京剧的代表,不喜欢的人不听就是了,没人逼你

李谷一如果真的说出样无聊的话,真是早就与时代脱节了

哈哈哈….. 好人也干有坏事,坏人也干有好事!这就是辩证法!

欢迎样板戏的都是王八蛋

人人都懂戏曲还能叫国啐么?

我还是喜欢样板戏,她是中国文化的精粹

胡扯!!!