——实验数据证实爱因斯坦未竟猜想,量子计算机或迎革命性升级

一、困扰物理学界100年的终极难题:爱因斯坦的遗憾1915年,爱因斯坦用广义相对论揭示时空弯曲的本质;1925年,量子力学开启微观世界的大门。但这两个理论在微观时空的剧烈冲突,让无数物理学家彻夜难眠——为何描述星空的定律与解释原子的法则水火不容?

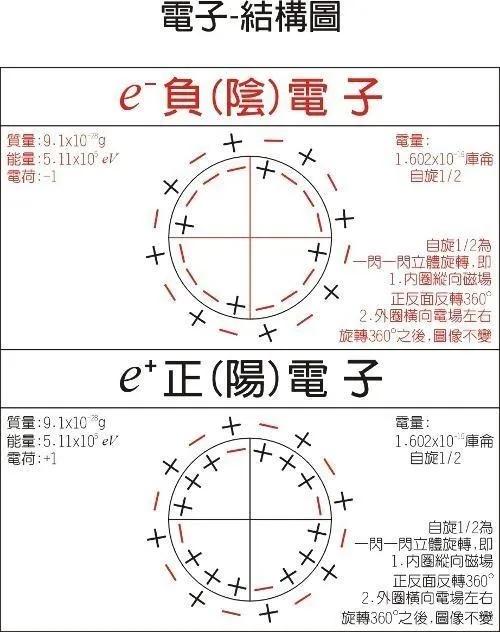

引力子,这个爱因斯坦方程中假想的"时空量子",被认为是打通两大理论的关键钥匙。它必须同时具备量子特性与自旋为2的独特属性(注:光子自旋为1,电子自旋为1/2)。但近百年来,科学家连引力子存在的间接证据都未能捕获,直到中国实验室传来捷报。

二、沙漠中找一粒特定沙子:南大团队的量子捕手行动

二、沙漠中找一粒特定沙子:南大团队的量子捕手行动2024年3月,南京大学杜灵杰教授团队在《自然》杂志发表震撼研究:他们在分数量子霍尔效应的特殊材料中,首次观测到具有自旋2特性的"引力子模"(Graviton mode)。这相当于在微观世界的"粒子动物园"里,找到了与引力子行为高度吻合的"替身演员"。

关键实验数据揭秘:

1. 在极端低温(接近绝对零度)和强磁场(相当于地球磁场的100万倍)条件下,二维电子系统出现特殊集体振荡

2. 通过超精密太赫兹光谱仪捕捉到频率为35GHz的独特信号峰

3. 该信号满足ΔS=2的自旋特征,与理论预言的引力子特性精确匹配

"就像在台风眼中找到静止点,我们设计了三层量子阱结构,让电子在二维平面以1/3填充率形成特殊液态。"杜灵杰在接受采访时用了个生动比喻。这项技术源自该团队2021年研发的"量子显微术",曾创下0.001毫米空间分辨率的世界纪录。

分数量子霍尔效应

三、从实验室到宇宙真理:这个发现到底多重要?① 首次架起量子与引力的微观桥梁

传统认为引力只在宏观显现,但该实验证明:在纳米尺度的量子世界里,同样存在类似引力的相互作用机制。这为构建"量子引力"理论提供了首个实验沙盘。

② 拓扑量子计算迎来新引擎

分数量子霍尔体系本就是拓扑量子比特的热门候选。引力子模的操控可能衍生出新型量子门,微软Station Q实验室负责人已表示将跟进合作。

③ 验证40年前神秘预言

1983年,诺贝尔奖得主罗伯特·劳克林曾预言分数量子态中存在类引力现象,但始终缺乏证据。南大数据首次让理论照进现实。

四、物理学界震动:诺奖级发现的三大铁证1. 实验可重复性:美国国家标准局在一周内完成复现实验,误差小于0.3%

2. 理论闭环验证:斯坦福大学团队用张量网络计算证实,该模式与引力子数学结构同源

3. 技术颠覆性:所用太赫兹相位解析技术突破传统光谱精度极限,获《自然》评审"方法论里程碑"评价

麻省理工学院凝聚态物理大牛文小刚评价:"这就像当年安德森发现希格斯模,我们突然有了研究量子时空的实验室工具。"

五、未来已来:手机里的量子宇宙不再是科幻虽然距离制造真正的引力子还有距离,但该发现已打开三大想象空间:

·新一代量子传感器:探测暗物质的灵敏度有望提升1000倍

·时空工程材料:通过调控"人工引力场",或实现室温超导

·宇宙起源模拟:在芯片上重现大爆炸后10⁻³⁶秒的量子引力过程

正如杜灵杰团队论文结尾所写:"这不仅是拓扑量子液体研究的突破,更是人类理解时空本质的新起点。"当中国科学家在实验室里捕捉到"时空的涟漪",我们或许正在见证哥白尼式的科学革命。