导言

如今,随着生活节奏的加快,越来越多的年轻夫妻为了维持家庭生计,不得不将年幼的孩子交由老人照看。

表面上是“生活所迫”,实则却很容易忽略了孩子在成长过程中最需要的,不是物质,而是父母的陪伴与关爱。

01

六岁的果果是一个活泼可爱的女孩,但她的笑容却越来越少了。

她的妈妈萌萌和爸爸常年忙于工作,把她寄养在爷爷奶奶家。

虽然夫妻俩偶尔会去看望果果,但工作时间不一致,彼此交流变少,感情也逐渐变得冷淡,甚至动不动就争吵。

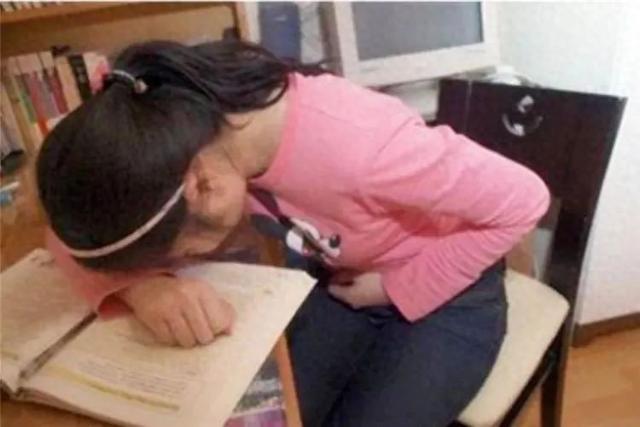

为了修复亲子关系,萌萌和丈夫约定每个周五抽时间陪女儿。然而令他们不解的是,每次他们一起带果果出去玩时,孩子总是说“肚子疼”。

起初他们以为孩子生病了,赶紧带她去医院检查。医生经过诊断后表示,孩子的身体没有问题,反而是心理层面出了状况。

在与果果的交谈中,医生了解到,她之所以说肚子疼,只是为了阻止父母争吵。

因为只有在她“生病”时,父母才会停止争执,才会一起陪她。这个发现令萌萌夫妻羞愧不已。

医生的一句话让他们警醒:“如果你们的婚姻无法为孩子提供一个温暖、安全的成长环境,那不如早点分开。”

并非真的建议离婚,而是希望他们认真思考,是否能为孩子提供一个健康的家庭氛围。父母不只是抚养者,更是孩子精神世界的构建者。

02

那么,父母该如何有效地陪伴孩子?

有质量的陪伴

现代父母普遍面临“时间紧张”的难题。加班、应酬、通勤,压缩了与孩子相处的时间。

但即便每天只有短短一两个小时,也完全可以成为高质量的亲子时光。

高质量的陪伴,不是父母在一边滑手机,孩子自己玩玩具,而是彼此眼神交流、情感互动的过程。

哪怕只是和孩子一起画画、讲一个睡前故事、一起做饭,都是充满温度的亲情时刻。

孩子的成长无法重来,每个阶段都稍纵即逝。他们最在意的,不是父母多能挣钱,而是父母是否在他们需要的时候,愿意停下脚步,抱抱他们,听他们说话。

和谐的夫妻关系

一个稳定温暖的家庭氛围,对孩子的心理健康至关重要。反之,长期的冷战、吵架,甚至动辄谈论“离婚”的家庭,会让孩子感到恐惧、焦虑和无助。

心理学研究显示,孩子从小目睹父母争吵,可能会导致性格内向、自卑,甚至有攻击倾向。

更糟糕的是,他们可能将“争吵是解决问题的方式”内化,未来在自己的人际关系中也表现得同样冲突重重。

所以,作为父母,不仅要关注自己与孩子的关系,更要用心经营夫妻间的感情。

多沟通、多理解、少埋怨,才能共同为孩子筑起心灵的避风港。

亲子旅行

与其在家各忙各的,不如趁着节假日,带孩子来一场轻松的亲子旅行。旅途中不但能开阔视野,也能拉近亲子之间的情感距离。

旅途中没有工作电话、没有家庭琐事,只有纯粹的陪伴。在陌生的环境中一起探索、一起体验,会为孩子留下深刻的回忆,也有助于父母重新感受到家庭的意义与温暖。

哪怕只是周边一日游,都能让孩子感受到被重视和珍惜的幸福感。

别把孩子交给老人就觉得“万事大吉”

不少父母把孩子托付给爷爷奶奶照顾,自己安心上班,甚至连假期也难得见一次孩子。

他们觉得,孩子有饭吃、有衣穿就行,老人带得也挺好。

但孩子真正需要的,不止是照顾,还有教育、陪伴和心理建设。

老人再怎么尽责,也无法替代父母在孩子心中的位置。孩子对父母的渴望是与生俱来的,无法被其他人取代。

长期缺乏父母陪伴的孩子,往往更容易出现情绪不稳定、依赖性强、人际关系敏感等问题。心理上的“饥饿感”,会影响孩子的一生。

心理陪养

很多父母关心孩子的学习成绩、身体健康,却忽略了孩子的心理状态。其实,心理营养同样重要。

像果果那样,通过“肚子疼”来阻止父母争吵的孩子,并非个例。

他们内心敏感、渴望关注,却不知如何表达。若父母始终无视,问题只会在孩子心中越积越多,甚至发展成心理疾病。

父母要多倾听孩子的心声,理解他们的情绪,帮助他们认识和管理自己的感受。这不仅能增强亲子关系,也有助于培养孩子健康的人格。

果妈寄语

有些人以为孩子小,什么都不懂,其实恰恰相反,孩子对家庭氛围的感受比大人还要敏锐。他们记住的,不是你给他买了多贵的玩具,而是在生病时你有没有握着他的小手;不是你多能干,而是在他讲故事时你有没有认真听。

孩子的童年只有一次,父母的角色也无法重来。别等孩子长大后,才追悔曾经错失的时光。

真正的爱,是参与,是陪伴,是用心经营的家庭温度。愿每一个孩子,都能在爱与陪伴中,快乐长大。

©图源网络|侵删

作者简介:果妈,家庭教育指导师,专注分享育儿知识、亲子教育经验、婚姻家庭感悟,欢迎关注。