小张放下手机时,墙上的时钟已经跳过凌晨两点。这个普通的上班族在抖音连续刷了3小时38分,系统数据显示他划过了487个视频。当视线从发烫的屏幕移开,他发现自己竟回忆不起任何完整的内容,就像被无形的橡皮擦抹去了记忆。

这种"数字健忘症"正在成为当代流行病。2023年浙江大学神经管理研究所的最新研究发现,连续观看短视频30分钟后,被试者海马体的活跃度下降27%,这种负责记忆编码的脑区仿佛进入了节能模式。"大脑在频繁切换中学会了选择性遗忘",项目负责人李教授解释,"就像电脑频繁弹窗会导致死机,神经元在信息轰炸下启动了自我保护程序。"

更令人不安的是剑桥大学今年发布的追踪研究:每天刷短视频超过2小时的青少年,其延迟满足能力比同龄人低41%。那些在抖音里随时能获得即时快感的大脑,面对需要长期投入的学习任务时,前额叶皮层就像接触不良的灯泡忽明忽暗。

当我们嘲笑父母辈在家庭群转发养生谣言时,00后们正在遭遇更隐蔽的信息围剿。快手最新推出的"沉浸模式"能连续播放同类视频,某测评博主实测发现,只需连续点赞3个钓鱼视频,系统会在15分钟内构建出完整的"垂钓宇宙"——从鱼竿测评到秘制饵料,甚至推送当地钓友群二维码。

这种精准投喂正在重塑认知结构。北京师范大学认知神经科学实验室的fMRI扫描显示,长期依赖算法推荐的用户,其大脑默认模式网络(DMN)的联结密度显著降低。这意味着他们在面对陌生领域时,更难调动已有的知识网络进行创造性思考,反而会陷入"信息偏食"导致的思维营养不良。

但硬币总有另一面。苏州某重点中学的化学教师王老师开发了一套"抖音式教学法",将知识点拆解成30秒的化学魔术秀。当镁条燃烧的炫目白光从手机屏幕迸发时,那些传统课堂上昏昏欲睡的学生眼睛突然有了光芒。"短视频不是洪水猛兽",王老师展示着学生制作的电解水实验视频,"关键是如何把碎片拼成认知拼图"。

与算法共舞的时间管理学在上海陆家嘴的某栋写字楼里,27岁的基金经理小林发明了"番茄时钟Pro版":将25分钟工作切割成5个短视频时段。每当Wind金融终端弹出新数据,他就奖励自己15秒的萌宠视频。"这就像给大脑安装变速器",他展示着电脑上的时间轴,"在深度思考和即时反馈间找到动态平衡"。

这种新型时间管理策略正在被脑科学验证。麻省理工学院媒体实验室的"注意力恢复理论"实验表明,恰当穿插的短视频刺激能使多巴胺水平维持稳定曲线,反而延长了专注时长。就像长跑运动员需要中途补水,认知马拉松也需要设计合理的"数字补给站"。

但度量的艺术比想象中更微妙。华为运动健康大数据显示,设置15分钟短视频限额的用户中,有68%会在第14分钟疯狂滑动屏幕,试图抓住最后的"时间漏洞"。这种"截止期限焦虑"反而加剧了认知消耗,就像减肥者面对最后一块蛋糕时的失控。

重建认知主权的数字断舍离在杭州余杭的某个程序员社区,一群年轻人发起了"反算法运动"。他们用代码编写出"信息净化器",可以随机插入20%的非偏好内容。当某位成员连续刷到芭蕾舞教学、量子物理讲座和广场舞教学视频后,他在朋友圈写道:"走出信息温室才知道,世界比算法描绘的辽阔得多。"

这种认知游牧主义正在催生新产业。得到APP最新推出的"认知盲盒"专栏,每周强制用户学习三个陌生领域的知识概要。产品经理透露,订阅用户的知识图谱丰富度在三个月内提升了53%。就像肠道需要膳食纤维,认知系统也需要不可预测的"信息粗粮"。

数字营养师这个新职业也应运而生。他们会根据用户的职业特点、用脑习惯,定制包含短视频、长文章、播客等不同媒介的"认知食谱"。某互联网大厂高管在调整媒介结构后,其团队发现他的决策速度降低了20%,但错误率下降了65%——慢思考正在成为新的竞争力。

结语:在流动的盛宴中保持清醒站在2023年的数字海岸,每个冲浪者都在寻找不被算法浪潮卷走的锚点。抖音近期上线的"防沉迷地图"功能,用可视化数据呈现用户的滑动轨迹,那些曲折的折线仿佛现代人的认知心电图。

或许真正的突围不在于彻底戒断,而是培养与算法对话的智慧。就像葡萄酒杯中的醒酒器,我们需要在信息洪流中建造认知缓冲区。当下一个视频开始自动播放前,不妨问问自己:是我想看这个世界,还是算法想让我这样看世界?

你的手指此刻悬在屏幕上方,准备上划还是下划?这个微小的选择,正在塑造属于这个时代的认知文明。

```

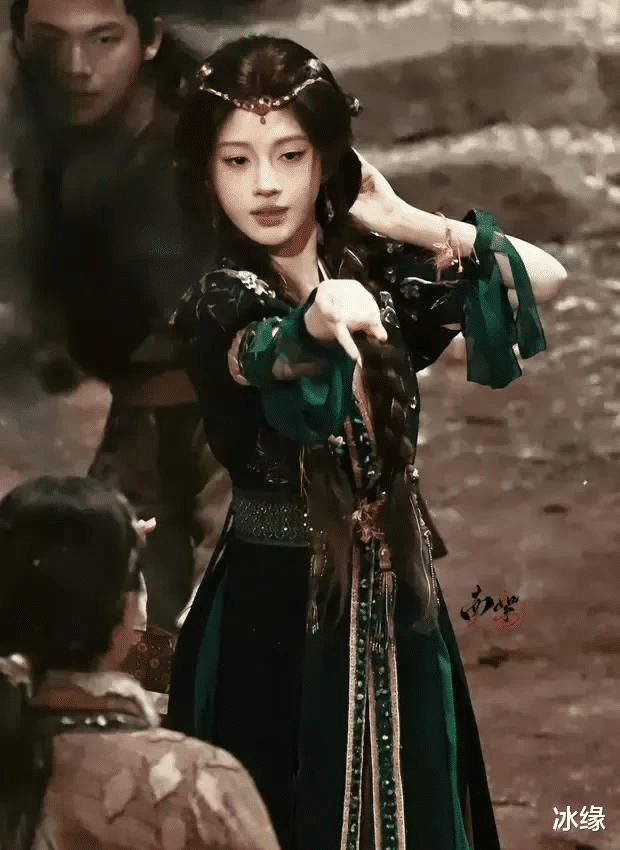

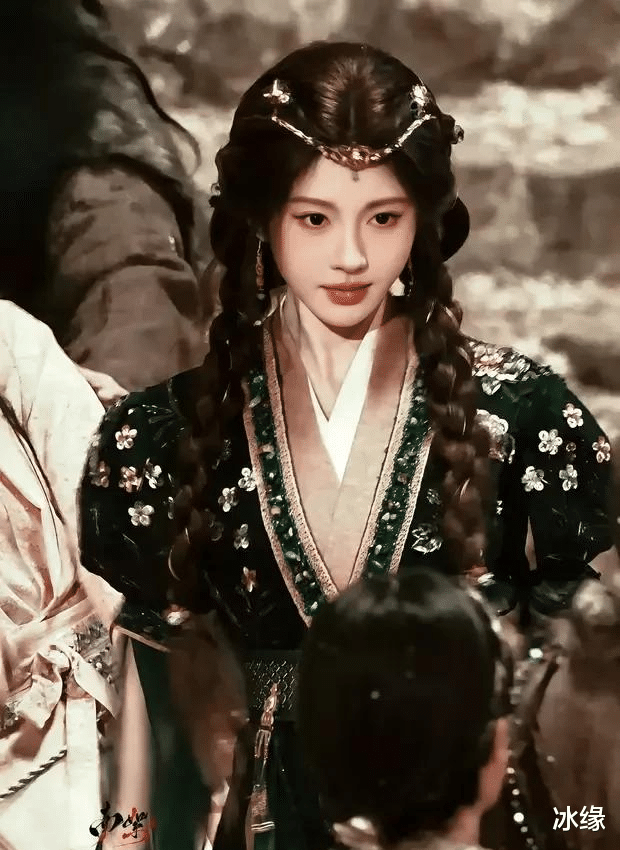

抛开美颜滤镜和普通人没啥区别