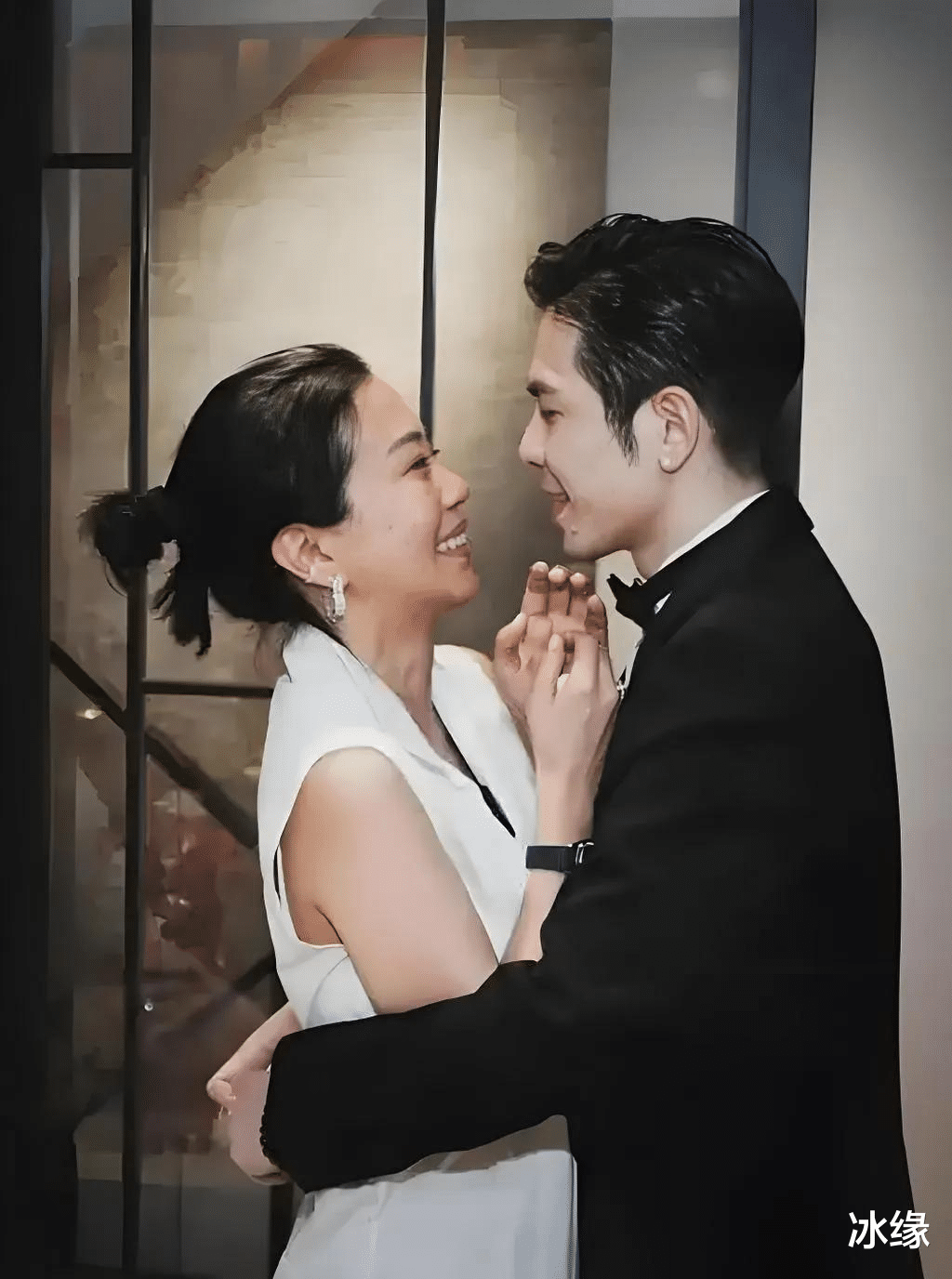

2023年夏末,萧敬腾与林有慧的婚讯如同投入湖面的石子,在社交媒体激起层层涟漪。37岁的流行歌手与51岁的经纪人妻子十指相扣的照片,不仅颠覆了人们对明星婚姻的刻板印象,更撕开了传统婚恋观的一道裂缝。在这个依然充斥着"大龄剩女"焦虑的社会语境下,这场相差14岁的婚姻像一面棱镜,折射出当代婚恋价值观的深层变革。

当网友们在评论区争论"50岁女性是否值得娶"时,一组来自中国社会科学院的最新数据悄然浮现:2022年全国结婚登记中,女方年龄大于男方的婚姻占比已达19.7%,较五年前增长近一倍。在北上广深等一线城市,这个数字更是突破25%大关。这种被称为"逆年龄差"的婚配模式,正在重构我们的婚恋坐标系。

笔者曾采访过某婚恋研究所的负责人张教授,他展示的调研结果令人深思:在90后群体中,68%的受访者认为伴侣的"情绪价值"比生育能力更重要,这个比例在00后中攀升至82%。"我们正在见证从'生育共同体'到'情感共同体'的范式转移。"张教授在访谈中如是说。

"好基因浪费了"的叹息,暴露出深植于集体无意识的生育焦虑。这种焦虑在当代呈现出有趣的二元分裂:一面是教育程度较高的都市群体生育意愿持续走低,另一面是部分农村地区仍在追求"多子多福"。国家统计局2023年数据显示,我国总和生育率已降至1.09,但河南某县城的田野调查却显示,当地35岁以上妇女平均生育2.3个子女。

这种分裂背后,是社会保障体系与个体生存策略的博弈。在城市中产家庭,养育成本核算精确到学区房溢价和补习班支出,形成经济学意义上的"生育陷阱";而在社会保障相对薄弱的农村地区,子女数量仍是重要的风险对冲工具。明星群体则展现出第三种可能——当财务自由消解了养老焦虑,生育便不再是婚姻的必选项。

日本社会学家山田昌弘提出的"婚育脱钩"理论,在萧敬腾的婚姻中得到生动诠释。这对夫妇的相处日常被媒体捕捉:共同出席音乐颁奖礼时的默契眼神,暴雨中互相整理雨具的细节,比任何生育宣言都更具说服力。他们的故事印证了德国马克斯·普朗克研究所的发现:在发达国家,无子女夫妻的婚姻满意度反而比有子女夫妻高出12%。

亲密关系的多维重构实验当我们凝视这对明星夫妻时,真正需要思考的是:现代婚姻究竟在为什么存在?北师大心理学部2023年的《亲密关系白皮书》揭示,当代年轻人对婚姻的三大期待依次是:情感陪伴(74%)、共同成长(63%)、生活协作(58%),生育需求已跌出前五。这或许解释了为何萧敬腾在采访中反复强调:"在她身边,我找到了完整的自己。"

在深圳南山区,笔者曾拜访过一对相差15岁的夫妻。45岁的女性创业者与30岁的程序员丈夫共同经营着名为"时光合伙人"的婚姻实验。他们开发了独特的"情感账户"系统:每周为对方存入"惊喜时刻""深度对话"等情感货币,这些创新实践正在被写入复旦大学社会学系的案例库。

韩国影星孔刘在谈及与年长12岁女友的恋情时说过:"爱情不是填补空缺,而是两个完整个体的共鸣。"这种认知正在突破传统婚恋脚本。根据《新英格兰医学杂志》的追踪研究,在女方年长的婚姻中,丈夫患抑郁症的比例比传统婚姻低31%,这或许与年长伴侣带来的情绪稳定性有关。

婚姻进化论中的范式转移站在更宏观的视角,萧敬腾的婚姻故事恰似时代巨变的缩影。当人工智能开始介入婚恋匹配,当冻卵技术改写生育时钟,当多元成家模式获得法律承认,我们正站在婚姻制度千年演变的转折点上。台湾地区2023年通过的《多元家庭法案》,允许无婚姻关系的多人组成"生活共同体",这种制度创新或将重塑整个东亚的婚恋文化。

在东京银座,笔者偶遇过一对七十岁的"卒婚"夫妻——保持婚姻关系但分开居住,每月定期约会。这种源自日本的婚姻模式,目前在上海、北京等城市开始出现本土化实践。这些探索都在证明:婚姻正在从"标准答案"变为"多选题"。

值得关注的是,代际认知鸿沟正在缩小。某短视频平台数据显示,"姐弟恋"相关话题在50岁以上用户群的点击量同比增长230%,父母辈对子女婚恋选择的接纳度显著提升。这种转变与我国人均预期寿命突破78岁密切相关——当婚姻存续期可能长达半个世纪,年龄差带来的影响将被时间稀释。

结语萧敬腾夫妇牵手微笑的瞬间,恰似投向社会观念深潭的一块试金石。当我们讨论"50岁女性是否值得娶"时,本质上是在追问:婚姻的本质究竟是社会契约、生育保障,还是灵魂共鸣的载体?在离婚冷静期与结婚率走低并存的当下,或许更需要这样的婚姻范本,来拓宽人们对幸福的想象边界。

未来的婚恋图景,注定是多元共生的生态体系。既有传统家庭的温馨延续,也会有"时光合伙人"的创新实践;既有血脉相连的亲子羁绊,也会有精神传承的忘年之交。当我们放下对年龄与生育的执念,或许能像萧敬腾那样,在某个暴雨过后的清晨,突然读懂婚姻最本真的模样——那不过是两个灵魂决定共同面对世界的勇气,以及把平凡日子过成诗的智慧。