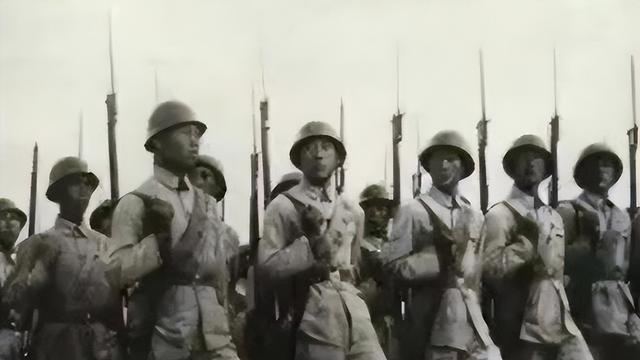

1946年,解放战争正酣。国民党反动派不甘败北,调集重兵,对解放区发起猛烈攻势。

当时,淮南、淮北及苏中解放区相继沦陷,形势万分危急,特别是苏北地区,即将落入敌手。

苏北涟水成为争夺焦点,它既是淮阴东北的重要屏障,也是连接山东与华中解放区的关键。一旦涟水失守,我军将被迫放弃华中根据地。

国民党为攻取涟水,派遣精锐部队整编74师,由名将张灵甫指挥。该部队为国民党王牌军,具备强大战斗力。

面对敌军猛攻,我军浴血抵抗,成功守卫涟水。此战胜利意义重大,然而指挥员粟裕却并未因此欣喜。

他认为,尽管战斗取胜,却不够精彩。究其原因何在?

【1. 涟水:胜负未定的关键战场】

1946年10月,国民党派遣3万余人,含整编74师、28师192旅及第一快速纵队,分三路攻向涟水。我军华中野战军仅6纵5旅、10纵部分驻守,实力对比悬殊。

随后数日,双方阵地争夺激烈,伤亡惨重。25日尤为关键,张灵甫运用“逆向思维”,未待炮火空援,即遣精锐步兵突袭。我军6纵5旅未及防备,南线防御被突破。

【2. 增援赶到,战局逆转】

涟水危急之际,王必成率6纵主力抵达,18旅突破敌火力,至南阵地与74师激战。同时,16旅在东牵制28师192旅及第一快速纵队。

25日晚,国军8次大规模突袭均被6纵击退。夜,王必成率部反攻,夺回部分阵地。至30日晚,华中野战军增援,战局倾向我军。陶勇、皮定均反击,张灵甫撤军。

涟水保卫战中,我军成功守城并击退敌军整74师,致其伤亡7000余人,战果丰硕。

中央表彰粟裕卓越指挥,报纸广泛宣传。张灵甫致信胡琏承认战败,称敌军全面占优。然而,粟裕本人并未将此战役视为真正胜利。

【3. 粟裕为何不认为这是胜利?】

战后总结时,粟裕称涟水保卫战为“消耗战”,未视为胜仗,原因主要有数点。

涟水之战,我军虽退敌,但伤亡惨重,达6000余人,多为抗战老兵,珍贵战斗骨干。涟水血战致此“种子”几尽,粟裕深感痛惜。

其次,我军在此战中痛失重要指挥员10纵司令员谢祥军。谢祥军为资深红军干部,亲临前线侦察敌情时遭狙击手暗杀,壮烈捐躯。

谢祥军的阵亡对我军打击沉重。培养经验丰富的指挥官不易,他的逝去使这场胜利黯然失色,失去了原有的辉煌。

【4. “消耗战”的眼光:粟裕的远见】

涟水之战虽被视作胜利,但粟裕冷静看待,认为胜利不仅在于战场退敌,更在于保存实力、积蓄力量。

涟水保卫战中,敌我消耗比近1:1,张灵甫整74师受重创,我军亦损失严重,老兵与指挥员牺牲巨大,粟裕深感难以承受。

第二次涟水保卫战进一步证实了粟裕的“消耗战”策略,该战役的实践有力地支撑了他的这一军事观点。

12月,国军复以整74师主攻涟水。我军经9昼夜激战,守南阵成功,却因忽视西突破口致国军西进。最终,我军无奈撤离涟水。

此役,华中野战军伤亡逾万,众多指战员被困城中,无法突围,故被普遍视为一次重大失利。

粟裕总结会时重申,这仍是场“消耗战”。敌攻涟水伤亡8000余人,整74师精锐老兵损失惨重,难以弥补。

粟裕观察到,国军虽暂胜涟水,但代价高昂,精锐老兵的大量折损削弱了74师战力,为后续的孟良崮战役埋下了隐患。

数月后,74师在孟良崮被全歼。粟裕的预判得验:涟水战役若留那几千精锐,张灵甫或能持久,战局或有变数。

【5. 胜不骄、败不馁】

粟裕展现了杰出统帅风范,不急于炫耀胜利,不因挫折灰心。对他而言,战争关乎战略布局与长期较量,非仅战术胜负。

粟裕统帅使我军在复杂战局中渐趋胜利。涟水保卫战未达预期,但他冷静判断、高瞻远瞩,引领华中野战军赢得更大胜利。