忽然,急促的脚步声打破宁静。侍卫长焦急推门而入,满脸恐慌,声音颤抖报告:“校长,共军已冲破长江防线。”

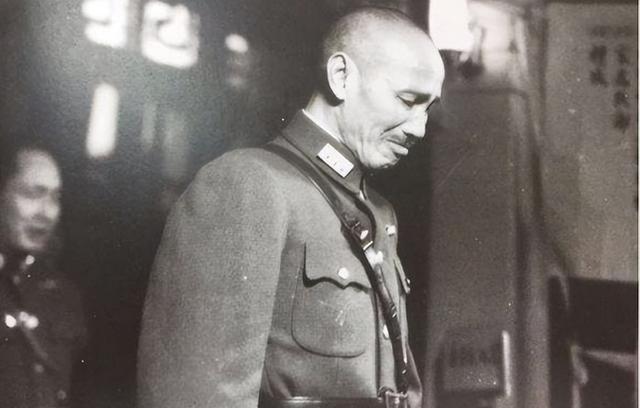

蒋介石惊醒,未及反应,揉着惺忪睡眼疑惑望向侍卫长。他心想:长江防线本应坚不可摧,何以被破?共军如何做到?满心疑问,不祥预感涌上。

长江防线遭遇重大突破,防守崩溃,导致失守。这一变化标志着原有防御体系的瓦解,是战局中的重要转折点。

1949年4月20日,毛泽东主席指挥共产党军队发起渡江战役,震惊世界。当日,长江两岸炮火连天,尽管国民党军据守天险,仍无法抵挡共军的猛烈进攻。

在江阴至江都300多公里江面,共军迅猛突破国民党长江防线。一日之内即渡江成功,南岸建多座桥头堡。此行动打破蒋固守长江幻想,粉碎国民党抵抗意志。

长江防线失守,主因是国民党军疲惫且士气不振。辽沈、淮海、平津战役大败后,其军队实力大减,众多士兵丧失抵抗共军信心,部分考虑投降或逃逸。

共产党军队士气高昂,连续胜利中日益壮大,对最终胜利满怀信心。将士们以“过长江,解放全中国”为口号鼓舞士气,皆盼成为首登南岸的英雄。

国民党内部分裂,蒋介石幕后操控军队,而代总统李宗仁欲与共产党和谈。权力分散与决策不一,致使国民党军队在面对共军攻势时难以有效应对,终致长江防线失守。

渡江战役中,共军采用“分兵突进,逐层深入”战术,借夜色浓雾掩护,多点同时渡江。国民党虽布大量水雷与障碍,仍难挡共军勇猛冲锋。

共军战士无畏牺牲,穿越枪林弹雨,乘简陋木船竹筏勇冲对岸。船只被炸,有战士抱木板续游。此英勇无畏、前赴后继精神,助共军突破长江防线。

国民党军队装备美式武器和军舰,却未能有效发挥优势。共军的“小船突击”战术限制其军舰施展,加之许多国民党军官对战局失去信心,未尽职责。

长江防线崩溃,国民党失去最后天然屏障,预示其在大陆统治终结在即。此役胜利,为共产党解放全中国奠定了坚实基础。

蒋介石闻侍卫长报噩耗,难以接受。长江防线,其最后希望,竟轻易失守。他立窗前远望,沉思重重,深知前路抉择将更加艰难。

二、蒋介石在制定策略时犯了错误。

长江防线失守是军事失利,更是蒋介石错误决策的必然。国家命运较量中,其判断失误加速了国民党政权的崩溃。

首先,蒋介石低估共军实力,三大战役后仍固守长江天险以遏其南下。他未察共军连续作战积累的丰富经验和增强战力。1949年3月,共军兵临长江北岸,蒋仍于南京称共军水战弱。此乐观致国军防守疏漏。

其次,蒋介石自1945年抗战胜利后极度依赖美国援助,视其为最可靠盟友,认为美援可保国民党政权稳固。但随国共内战持续,美失去信心,1948年底停止大规模军援。蒋仍幻想外交争取美支持,致国民党失自救力。

第三,蒋介石未适时调整战略。长江防线危急时,他仍墨守成规,未灵活应变。主力集中于南京、上海周边,忽视其他要地。共军避开其主力,突袭薄弱江段,终破长江防线。

蒋介石错误决策涉及军事、政治、经济。政治上,他未行民主改革,反加强独裁统治,致民众不满。1948年5月,国民政府颁临时条款,赋总统无限权,致国民党失民心。

经济方面,蒋介石实施激进政策以挽救危局。1948年8月,国民政府推行“金圆券”改革,强制兑换金银外汇。此举非但未止通胀,反致经济危机加剧,社会动荡。

蒋介石错误决策源于误判形势、高估自身。国共力量已变,他仍固守旧思维,未调策略,低估共产党,高估国民党,更忽视民众力量。

1949年1月北平和平解放后,蒋介石宣布引退,由李宗仁接任总统。但他仍幕后操控军队与政府决策。权力分散、决策不一,加剧了国民党内部矛盾,削弱了其抗共能力。

共产党军队突破长江防线后,蒋介石意识到局势无法挽回,但为时已晚。其错误决策致国民党在大陆全面崩溃,长江失守标志军事失败,也象征其政治生涯重大挫折。

三、国民党军队遭遇重创,其组织结构逐渐瓦解,士兵纷纷溃散逃亡,标志着其军事力量的全面崩溃与不可逆转的溃退态势。

长江防线失守后,国民党军陷入混乱。曾号称百万的国民党大军,在共军猛攻下迅速崩溃。此溃败不仅是军事失败,也是国民党大陆统治终结的开端。

1949年4月23日,南京陷入混乱,国民党军大规模撤退。街道拥挤,军人平民逃难,车马混杂。高级将领官员已潜逃,普通士兵平民处境艰难。

国民党军队在大溃退中纪律瓦解,士兵弃械换装混入平民逃生,部分部队哗变抢掠军需,美式装备被弃路边,成为无用之物。

南京城外公路,逃难车队遍布。高级将领乘豪车携财宝逃窜,普通士兵与平民徒步南撤。待遇悬殊,军队内部矛盾与不满加剧。

溃退途中,国民党军队逃兵现象严重。南京至上海路段,数万士兵离队,部分投奔共产党,部分回乡务农。此大规模逃兵致国民党军队实际战力大幅下降。

同时,共产党军队穷追不舍,采用“两条腿走路”策略:大部队沿公路追击,小分队穿插包抄断其后路。此灵活战术令国民党军队困境重重,难以有效抵抗。

溃退中,国民党军严重分化,部分将领见势不妙,私下与共产党接触谋投诚。如原第三战区司令官汤恩伯,南京失守后即宣布起义,率数万人投共,加速了国民党军的崩溃。

上海陷落对国民党军队打击沉重。作为经济中心,其战略地位重要。蒋介石曾令死守以扭转战局,但共产党军队的攻势猛烈,上海防守迅速崩溃。

1949年5月25日,共产党军队占领上海市区。国民党军抵抗微弱,多部队未战即降或逃。上海失守标志着国民党经济命脉断绝,军队士气彻底崩溃。

溃退中,国民党军队遭遇严重后勤困境。撤退匆忙导致补给不及,食物弹药匮乏普遍。部分部队为求生抢劫平民,此举加剧了民众对其的厌恶。

战局急剧恶化,国民党军队指挥系统瘫痪,指挥官间联系失效,命令难以及时传达执行。部队多各自为战,或放弃抵抗。

1949年夏,国民党大陆主力基本瓦解,残余部队退守福建、广东沿海,无力回天。蒋介石梦想破灭,国民党军队数月间土崩瓦解,此不仅是军事失败,亦是政权崩溃的象征。

四、人民解放军精心规划战略部署,并有力执行渡江作战任务,确保行动有序且高效。

人民解放军于长江战役中凭卓越战略与精湛战术奠定胜局。此次空前渡江作战,不仅是军事行动,更是共产党领导力的彰显。

1949年初,中共中央军委着手制定渡江作战计划。毛泽东主持多次会议,与刘伯承、陈毅、粟裕等将领深入讨论,各方献计献策,最终形成了一个周密的作战方案。

渡江作战采用“声东击西”策略:人民解放军在南京、九江等地佯攻,吸引国军注意,主攻方向选在防守薄弱江段,利用国军固守要点、忽视他处的弱点。

人民解放军为确保渡江成功,筹备数月,于长江北岸据点秘密囤积木材、油桶等造船材料,并组织大规模渡河演习,使士兵熟练水上作战技巧。

人民解放军在情报工作上充分准备,派遣众多情报员潜入国民党区,搜集敌军部署及江面状况等关键情报,为后续作战计划提供了重要依据。

1949年4月20日,渡江战役启动。当晚,人民解放军二野、三野先头部队在安徽多处江段同时进攻,利用木筏和橡皮艇,悄然渡过长江。

国民党军队虽事先获渡江作战情报,但因长期松懈麻痹,反应迟缓。待意识到情况严峻,人民解放军先头部队已登陆成功。

渡江作战时,人民解放军展现非凡勇气与创造力。面对敌炮火,战士们以身为盾堵木筏弹孔,保障行动。部分部队自制空油桶潜水装置,水下潜近敌阵地。

渡江成功后,人民解放军迅速推进。采用“两翼包围,中路突破”战术,迅速断敌退路。数日之内,连续占领多座关键城市,国民党长江防线全面崩溃。

此战役中,人民解放军后勤保障作用显著。他们构建高效补给系统,保障前线弹药食物充足。地方百姓自发组织运送物资,彰显了深厚的军民情谊。

渡江作战的胜利彰显了人民解放军的军事智慧与共产党的政治动员能力。战中,政治委员持续开展思想教育,激发士气。众多战士渡江前递交入党申请,誓为革命事业献身。

渡江作战时,人民解放军重视保护文物古迹与民用设施,严守不拆民房、不毁庄稼的纪律,获当地民众广泛支持,其为民作风与国民党军队的劫掠行为形成鲜明对比。

五、长江战役具有深远历史意义,它影响了中国战局走向,彰显了人民军队英勇无畏,促进了战略反攻态势的形成。

长江战役是中国革命战争的重要转折,深远影响中国政治格局及世界局势。其胜利标志人民解放军军事上的决定性胜利,并为新中国建立奠定坚实基础。

长江战役胜利后,国民党大陆统治瓦解。南京、上海等城市解放,致其失去经济政治中心,标志军事与政治双重失败。国民党高层或投诚或逃台,政权崩溃加速。

其次,长江战役胜利后,中共得以在全国建政。长江以南解放,推动其政策全国推广,如土地改革、工商业改造等,为新中国的社会主义建设打下坚实基础。

长江战役胜利震惊世界,西方尤其美国需重估对华政策。美曾力挺国民党,见其溃败后考虑调整战略,致台海政策变,为中美关系转折埋下伏笔。

长江战役深刻影响亚洲他国革命运动。中共胜利极大鼓舞越、朝等国共产党人,提供宝贵经验与信心,加速亚洲去殖民化进程,变革地区政治格局。

在军事史上,长江战役为现代战争理论提供了丰富素材。人民解放军的灵活战术、高超动员能力及出色后勤保障,受军事专家研究。其以劣胜优的经验,对发展中国家军事战略影响深远。

长江战役胜利引发社会巨变。共产党胜利后,中国社会翻天覆地,旧制度文化受挑战,新社会主义制度渐立。虽短期动荡,但长远为现代化进程奠基。

经济方面,长江战役后局势变化利于中国重建与发展。战争结束促使资源转向经济建设,共产党实施统一财政、稳定物价等政策,为新中国经济恢复与发展奠定基础。

长江战役的胜利深刻影响中国人民的民族自信。长期战争与外国侵略曾重创民族自尊,但共产党的决定性胜利极大提振了全国信心,激发了建设新中国的热情。

长江战役胜利为中共积累了宝贵执政经验,战役中展现的组织、动员及战略决策能力成其后国家治理借鉴。战争中涌现的将领后成新中国领导人,其战争经验深刻影响国家建设。

长江战役胜利重塑中国地缘政治,国民党退守台湾致两岸对峙数十年,影响中国内政,成为国际政治焦点,持续作用于东亚政治与安全格局。