2022年1月7号凌晨1点47分,毛主席的儿媳妇、也是毛岸英烈士的遗孀刘思齐,在北京安详离世,走完了她92年的人生旅程。

消息一出,湘潭市委那边,副秘书长、以前的文联头儿、写红色故事的作家赵志超,他特地写了篇《悼念刘思齐同志》的文章。

我爸以前是个英雄,两人感情深得很,心里总想着老家。他写的东西激情澎湃,看着京城方向,云层冷冽,就像那朵朵红梅,都带着坚韧不拔的劲儿。

姐们儿都嫁进了毛家,花儿并蒂开,心里装着大人物,志向比天高,可惜板仓那地儿雨冷风寒,棵棵翠柏都在哀悼她们坚贞的灵魂。

1月13号一早,刘思齐的遗体告别在北京八宝山革命公墓东礼堂进行了。告别厅里,刘思齐安详地躺在鲜花和松柏之间,身上盖着中国共产党的党旗。大厅两边,摆满了来自党和国家领导、还有她生前朋友们送的花圈。

在这次告别刘思齐的仪式上,大家终于瞅见了她四个孩子杨小英、杨东梅、杨密和杨钧站在一块儿,他们哭得稀里哗啦的。刘思齐的第二任老公杨茂之也在那儿。还有,毛主席的孙子毛新宇少将带着一家子也早早就赶到了。看现场照片,毛新宇虽然戴着口罩,但眼里流露出的悲伤还是很明显,给刘思齐遗体鞠躬的时候,眼泪还是不受控制地掉了下来。

说说刘思齐和毛新宇的关系吧。首先,刘思齐是毛新宇伯伯的妻子,也就是他的伯母。再者,刘思齐有个妹妹叫邵华,邵华嫁给了毛岸青,这样一来,刘思齐又成了毛新宇的大姨。刘思齐在世的时候,对毛新宇的成长特别上心,这种革命家庭的亲情,就这么一辈辈传下来了。

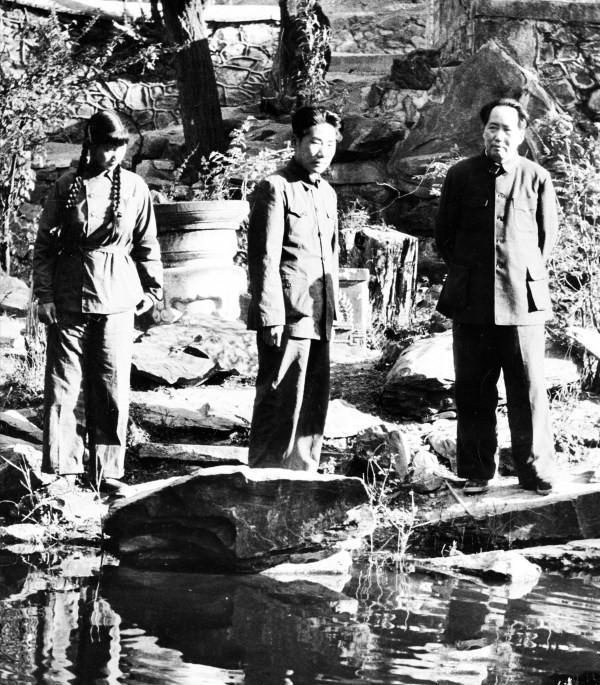

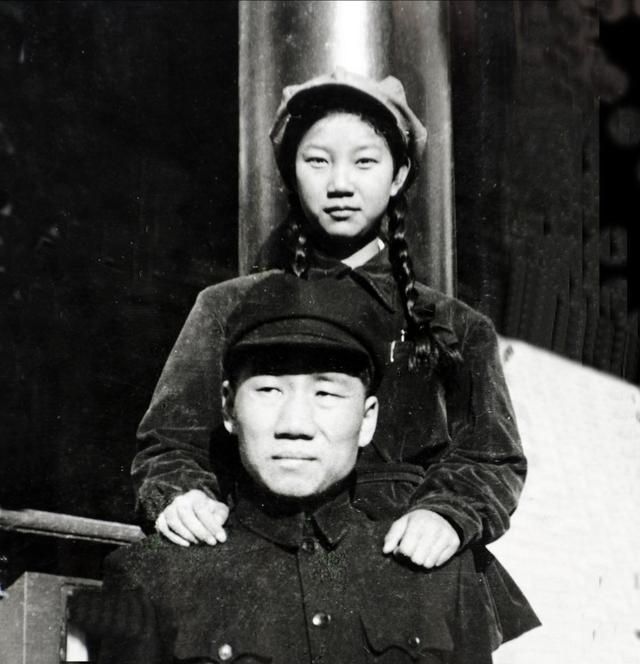

刘思齐这辈子结过两次婚,虽然和毛岸英只做了短短一年的夫妻,但那段时光却是她心里永远都忘不了的事儿。1949年10月15日,对刘思齐来说是个刻骨铭心的日子。就在那一天,她和毛岸英在中南海举办了婚礼。

刘思齐在很多地方聊起过这场婚礼,她简单总结就是八个字:简约形式,顶级待遇。说是“简约形式”,是因为这婚礼一点不像传统婚礼,没迎亲队伍,不收礼金,嫁妆也不多,感觉就像家里人聚在一起吃个饭那么简单。

说这是“顶级档次”的婚礼,原因在于新郎的老爸是毛主席。来参加婚宴的大咖有周总理、邓颖超女士、朱德元帅、康克清女士、蔡畅女士、董必武先生等一众国家领导。宴席上总共就摆了两桌湖南特色的菜肴,一桌坐着毛岸英和刘思齐,还有毛主席以及那些尊贵的宾客,另一桌则是孩子们专享。

刘思齐记得,那天自己穿了件棕色条绒的列宁式外套,而毛岸英则是穿着他的工作服。到了地方,李敏和李讷瞧见她这身打扮,觉得不够热闹,就翻出一朵绒花,给她别在了胸口。毛主席那会儿心情特别舒畅,毛岸英成了家,他也算是放下心里的一块大石头了。

毛主席拎起酒杯站了起来,迈步走到亲家母张文秋跟前,向她举杯说道:“真得感谢你,把思齐培养得这么好。为了岸英和思齐的美满,也为你的身子骨,咱们干一杯!”张文秋连忙端杯回应,满心感激地说:“主席您日理万机,还为孩子们的婚事费心,真是太感谢了。思齐年纪小,很多地方不懂事,还得请您多担待,多给指点指点。”

婚礼宴席快要收尾时,刘思齐和毛岸英去跟老爸打招呼说要走了。毛主席吩咐秘书把提前备好的东西拿来,是那件他以前去重庆谈判时穿过的老大衣。他笑着跟小两口讲:“我这儿没啥值钱的玩意儿给你们,就这么一件大衣,岸英白天披上,晚上你俩拿它当被子盖,都暖和暖和。”

刘思齐嫁给毛岸英后,她仍旧去上学,而毛岸英呢,还是在中央社会部和情报委员会忙活着,给社会部部长同时也是情报委员会书记李克农当秘书。毛岸英干的活儿得保密,所以他们俩有个规矩,就是不该打听的事儿,刘思齐就从来不多问。

毛岸英特别忙,他们真正能整天待一块儿的时间,也就刘思齐放寒假那会儿,顶多二十天。毛岸英从来不觉得自己是领袖的儿子就有啥了不起,也从不给自己搞特权,对自己要求特别严。为了让自己能直接参与到新中国的经济恢复和建设中去,毛岸英主动跟组织申请,要去最基层工作。

1950年过完春节没多久,毛岸英就被调到了北京机器总厂,当上了党支部副书记。听那时候的人说,毛岸英没跟大家说他是谁,就提了一句之前在延安干过活儿。有篇文章叫《说说毛岸英在北京机器总厂的那段时光》里面写道:

二十七八岁那年,他穿着套灰色军装,腰间扎着条皮带,后来没多久,又换上了干部样式的衣服。他老爱跟大伙一块儿干活,嘴里还不时蹦出几句地道的陕北腔。刚到他来我们工厂那会儿,厂里的生产环境挺糟糕的。有好多刚学成出师的和还在学艺的青年工人,年纪都跟他毛岸英差不多,一到休息时间,就围着他东拉西扯地闲聊。

毛岸英不爱呆在办公室,他整天泡在车间钻研生产技术,还自己动手找资料办起了厂里的报纸。要不是抗美援朝战争爆发,他可能就会在工厂一直做下去了。到了1950年10月5日,中共中央决定出兵朝鲜,选了彭德怀当司令员和政治委员。

毛岸英赶紧给组织写了申请,说想去朝鲜前线参加抗美援朝,毛主席看了后就同意了。那刘思齐这时候在干啥呢?哎,她那时候又生病了,得住医院。刘思齐提起1950年,就说:“那一年,要是信迷信的话,可真是倒霉透顶了。”

这一年,刘思齐身体状况挺差的。到了8月份,她做了扁桃体手术,结果大出血得住医院。快国庆节那会儿,刘思齐和同学在天安门广场排练游行队形,打算参加国庆的群众游行。可没想到,她突然肚子疼得厉害。去医院一查,才知道是急性阑尾炎,没办法,只能又住医院准备手术了。

10月14号晚上,毛岸英到医院去找刘思齐,跟她说自己得“跑一趟很远的地方办公事”,其实是去朝鲜打仗,没跟妻子说实话。那晚,他们俩聊了好久。刘思齐一听丈夫又要出门,而且第二天还是他们结婚满一年的日子,心里头有点不乐意。

因为去朝鲜的任务得严格保密,毛岸英只能好言好语地哄着妻子,跟她说这次出任务的地方信号不好,信可能会晚点到,让她别着急。刘思齐可能是感觉到有点不对劲,非要坚持把丈夫送到医院大门口。到了该分手的时候,毛岸英朝着刘思齐深深地弯下腰,鞠了个躬。

望着老公逐渐远去的身影,刘思齐压根儿没想到,这一走竟然是最后一次见面!到了晚年,刘思齐对分别那会儿的情形记得清清楚楚,她讲道:

那时候,我啥都不知道,但他心里清楚得很,他明白自己可能一去不复返了。我记得清清楚楚,他走的那天,我正躺在医院里。我挣扎着起床,送他到医院大门口。他硬是不让我再送了,走到那儿就停下脚步。他给我鞠了个大躬,腰弯得都快贴到地上了。我当时就懵了,以前可从没这样过,可能那时候我还是太年轻,不懂这些意味着什么。

1950年12月25号那天,毛岸英在朝鲜的大榆洞英勇地丢了性命,当时他才28岁。大概一个月后,毛主席才得知毛岸英牺牲的消息,他好一会儿都没说话,然后才开口说:

战争免不了会有人牺牲。中国志愿军战士们已经有很多人失去了生命,他们死得其所。岸英只是个平凡士兵,别因为他是我儿子,就觉得这事儿了不得。

毛岸英走的那年,刘思齐才二十岁出头。毛主席心疼儿媳受不了这打击,就让知道这事儿的人先别告诉她。结果,这一瞒就是两年多。到了1952年的某一天,中央摄影组的侯波组长给刘思齐递了一张毛岸英的照片。

瞅见照片那瞬间,刘思齐傻眼了,里头毛岸英一身志愿军制服。打从毛岸英走后两年多,刘思齐每逢周末必去中南海探望老爸,心里头老惦记着毛岸英的事儿,想开口问问,但一想到他临走前的叮嘱,话到嘴边又咽了回去。

刘思齐这才明白过来,毛岸英说的那个“出远门”,其实就是去了朝鲜打仗。可这都两年多了,他怎么一封信都没给她写呢?刘思齐心里七上八下的,实在憋不住了,拿着照片就奔中南海去了。这回,刘思齐铁了心要弄个明白。毛主席一看到毛岸英的照片,知道这事儿再也包不住了。

毛主席对刘思齐讲:“思齐啊,岸英他其实早在两年前就走了……”刘思齐来这儿之前,心里琢磨过好多种情况,但真没想到毛岸英已经不在了。她心里头那个难受啊,有伤心,有憋屈,有没办法,甚至还有那么点儿死心。到最后,她实在是忍不住,放声大哭起来。也不知道究竟哭了多长时间,刘思齐恍惚间听见旁边有人轻声劝她:“思齐,你得振作点儿,看你爸的手都冰成啥样了。”

刘思齐回过神来,发现原来是周总理被她的哭声给吵醒了。她赶紧把眼泪擦掉,看到毛主席正坐在沙发上,脸上满是伤心。为了让毛主席别那么难过,刘思齐硬是把悲伤压在心底,但毛主席哪会看不出来呢。

毛主席握着刘思齐的手,对她说:“思齐,以后你就是我的闺女了。”打那以后,毛主席将对毛岸英的想念转移到了刘思齐身上,就像一位老爸对待亲生女儿那样,事事都关心她,从吃穿用到日常生活。他们两人也经常书信往来,交流不断。

刘思齐知道毛岸英走了之后,毛主席心里就一直琢磨着怎么劝劝这个儿媳妇,让她能重新开始新生活,但他也明白,这事儿急不得。到了1954年,刘思齐中学念完了,毛主席就给她找了个去苏联深造的机会。可没想到,刘思齐要走的那天,竟然感冒了。毛主席知道了,二话不说,马上提笔给她写了封信。

思齐:信已经收到了。我现在得了重感冒,得好好休息养养身体,这样才能有力气出国。要是今天感觉好点儿了,你就过来瞧瞧;如果还是不舒服,就别来了。最重要的是,咱得争口气,好好学,将来为国家出力。保重!父亲写。

用“父字”作为信件的收尾,这就像是老爸给即将远赴国外深造的女儿送上的最美祝愿。在苏联求学的那两年,毛主席和刘思齐书信往来频繁,他就像个慈父一样,时刻惦记着她,盼着她能从失去丈夫的痛苦里快点解脱出来。

刘思齐在莫斯科大学读完第一个学期后,毛主席又给她寄了一封亲笔信:

思齐:你写的信我都收到了,心里头挺高兴的。你得注意点身体,别让自己生病了,学习上也得加把劲儿。我们这边都挺好的,你就别惦记了。现在国内社会主义形势挺好的,挺热闹的。你那边能不能看到国内的报纸啊?你得想办法找来看看,多了解了解国内的事儿,别跟国内的情况脱节太厉害了。

信一开篇,毛主席就亲切地写上“思齐儿,你好”,这样饱含深情的叫法并不常见,他通常只在给夫人杨开慧以及儿子毛岸英、毛岸青的信里才会用到。就这一点,足以看出毛主席对刘思齐的关怀之深,他真的把她当作了自己的女儿。

刘思齐在外国生活,加上莫斯科那地方冷得要命,所以她老生病。她就给毛主席写了封信,说自己想转学回国内继续学业。毛主席看了信后,就答应了她。不过,毛主席在办这事儿时,既坚持了他作为国家领导人的原则,又充分尊重了刘思齐的想法。

信里头,毛主席这么说:“想转学这事儿挺不错的,你自己拿主意,然后找组织申请,批准了就行。要是没批,那就去苏联,改学文科,多花点时间也没关系。总之,得自己做决定,别拿家长当挡箭牌去申请,这点得记住啊。”

刘思齐回国后,首先进了北大的俄文系学习,但没多久,她就转到了中文系,专门研究古典文学。这事儿让毛主席知道了,他就给刘思齐列了个书单子,上面都是好书,像《史记》、《资治通鉴》还有《三国志》这些经典作品都在里头。

1961年秋天,刘思齐完成了北大的学业,很快就被安排到解放军工程兵的一个科研单位,主要任务是搞翻译。时间过得飞快,毛岸英牺牲都已经11年了,刘思齐呢,也到了三十岁,但她还没嫁人呢。

四千多个日夜,刘思齐都是一个人度过,她背地里不知默默哭过多少次,对毛岸英的想念从没因为日子久了而变淡。这事儿让毛主席挺操心的,他好几次写信给刘思齐,劝她找个合适的人,成个家。

1961年6月13号,毛主席亲自给刘思齐写了封信,意思是让她考虑再找个伴儿。

闺女,你好啊!咋能忘呢?时间一长,心里就该犯嘀咕了,对吧?头疼可得注意点,是不是学得太猛了?再说了,结婚这事儿,你咋就一直不听劝呢?赶紧下决定嫁人吧,时候不早啦。犹豫不决的话,最后啥也得不到。挑来挑去,很多像你这样年纪的姑娘都这样。我说得对不?信收到了,记得给我回个信哈!

这次,毛主席直接管刘思齐叫“闺女”,真是让人心里暖洋洋的。他还特地请了刘思齐的妈妈张文秋来劝劝女儿,刘思齐明白自己不能再固执下去了,就点头答应再找个伴儿,而且全听毛主席的安排。毛主席一听这事儿成了,心里头那个乐呵,赶紧让身边的人帮忙张罗起来。

最终,空军学院的头儿,也是空军学院的副院长刘震,提了个名字,说有个刚从苏联深造回来的教员杨茂之挺合适。杨茂之在空军学院教强击机课程。说起来,刘思齐和杨茂之其实不算陌生人,早些年在莫斯科的中国留学生聚会上,两人已经见过一次了。

杨茂之是个挺有拼劲的小伙子,就比刘思齐小两岁。他爸妈都是打鱼的,在单位里口碑也挺好。后来,在毛主席的牵线下,刘思齐和杨茂之处了一段时间,两人都觉得挺合适,心里头都有了成家的念头。刘思齐跟毛主席一说这事儿,毛主席乐坏了,立马就把他新写的那首《卜算子·咏梅》抄了一份,当作礼物送给了他俩。

1962年2月份,32岁的刘思齐跟杨茂之在北京办了婚礼。结婚那天,毛主席吩咐秘书拿了300元钱,说是给刘思齐置办些嫁妆。距离毛岸英牺牲已经过去了12年,刘思齐总算是找到了自己的依靠。

刘思齐后来再婚了,但她心里始终想着毛岸英,她的新丈夫杨茂之也很敬佩她和毛岸英之间那份深厚的感情。结婚后,刘思齐有了四个孩子,她给大儿子取名杨小英,这个名字有特殊的意义,就是为了纪念毛岸英。

资料显示,刘思齐结婚后,经常带着全家人到朝鲜去祭拜毛岸英,甚至在90岁高龄那年,她还坚持去了朝鲜。刘思齐曾经说过,要是以后自己身体不允许再去朝鲜扫墓了,她的孩子们会继续替她去做这件事。等刘思齐去世后,她的讣告最后是这样评价她的:

刘思齐同志这一辈子,都在为革命和战斗奉献,她致力于中国人民的解放事业和共产主义事业,从未停歇。她展现出的革命斗志、高尚品格和良好风范,始终是我们学习的楷模,也会长久留在我们心中。