前言

前言他是我国的现代思想家、理学家,同时也是引进马克思《资本论》的中华第一人。

除此之外,他还是新中国中面子最大的人,他吃饭时毛主席和周总理都要陪坐在他的两边。

那么这位大师究竟是谁呢?他又有着什么样的重大贡献呢?

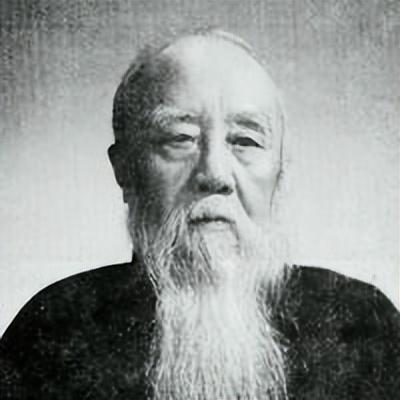

引进《资本论》马一浮,1883年出生,生于四川成都,其父曾是当朝县令,母亲更是出身名门望族。

幼年的马一浮就聪明过人,在父亲断断续续的教育下,马一浮就已经可以熟读《四书》《五经》,在长大一些后他就已经可以作词写诗。

在马一浮11岁时,父亲为了让他接受到更好的教育,于是便专门请来了当时的举人郑墨田教马一浮读书。

然而,马一浮父亲没想到的是,郑墨田在教了没多久后,便当面提出了辞教的请求。

父亲见此情况急忙询问是何原因,郑墨田尴尬一笑道:“您儿子的才华已经远超于我,仅凭自学完全可以!”说完,郑墨田便离开了。

1898年,马一浮奉父亲的命令,与周树人等一行人一同前往绍兴参加考试,考后公布成绩时,马一浮力压周树人,成为了县试的榜首。

1901年,马一浮在维新思想的影响下,决定前往上海学习英语,并借此机会开拓自己的事业。

在学习英语的这段时间里,马一浮与谢无量等人共同创办了《二十世纪翻译世界杂志》,为国人翻译和介绍了西方的文化。

英语大成的马一浮远赴美国成为一名留学生,之后又前往德国和西班牙等地学习外语,虽然在留学的这段时间里,他并没有在学校学习,但他依旧在工作之余阅读了众多西方书籍,甚至还用英语翻译了一些外国的著作。

1904年,马一浮又东渡日本,定居在西京学习日语,这次东渡日本时,马一浮还从美国带回两本马克思的《资本论》。

一本英语版的送给了自己的好友谢无量,一本德语版的则是留下自己阅读,并在之后回国时还将其带回到了中国,所以马一浮也就成为了最早将马克思《资本论》引进中国的“中华第一人”。

在经过这几年的留学生涯后,马一浮的治学重点从研究西方文学转回到了研究国学中。

成为国学大师1906年,留学归来的马一浮,定居在了杭州西湖的广化寺,开始阅读和钻研“文澜阁”的《四库全书》。

中华民国建立后,蔡元培担任了教育总长,马一浮也在蔡元培的多次聘请下担任了教育部秘书长的职位,主要负责处理部门中的事务。

然而,在出事没多久后两人便出现了极大的矛盾。

当时,蔡元培主张废除国学经典教学,而马一浮主张却与他截然相反,马一浮认为经书的教育具有重要的意义,不能随随便便就废除。

由于两人在这个问题上的观点分歧越来越大,马一浮不愿与其为伍,便离开了教育部。

后来,蔡元培担任了北大校长,并邀请了马一浮担任北大文科学长,却遭到马一浮的拒绝。

1938年,马一浮收到了浙江大学校长的邀请,对此他欣然接受,并以特约讲课的名义前往江西泰和的浙江大学任教。期间随着浙江大学进行了两次迁移。

1939年,国民政府教育部长陈立夫受蒋介石之命邀请马一浮前往四川进行讲学。

对此马一浮提出了一个重要的条件,即书院应该纯粹致力于学术,不涉及政治,并且师生都不能参与任何政治活动。很快这个条件得到了国民党方面的同意。

在得到国民党的同意后,马一浮和蒋介石进行了一次会面,双方进一步沟通和交流。

很快,复兴书院正式在四川乐山建立起来了,并聘请马一浮为该书院的主讲教师。

之后的时间里,马一浮先后印制出版了《潘戏斋诗前集》《避寇集》等诗词集。

1946年。马一浮追随学院一同迁移到了杭州,期间马一浮以主讲和总监察的称号,继续在此从事教学研究和编刻出版活动。

然而没过多久,复兴书院就因资金短缺和马一浮年事已高而倒闭,事后,马一浮向董事会辞掉了自己的工作,并强烈建议将书院改为“智林书馆”,保存和流通原有的书籍。

马一浮希望可以通过这一办法来让之后的有志之士可以继承先民的学术,传承文化精神

这一年,马一浮还撰写了名为《会稽马氏泉亭山先莹记》的碑文,以此寄托后人重视先人的坟墓。

解放战争的结束后,马一浮已经不再是那个埋头苦读的书生了,而是一个名声赫赫的大学者。

同时,马一浮还先后担任了浙江文史馆馆长和中央文史馆馆长的职位。

在担任中央文史馆馆长的时候,马一浮受到了毛主席的宴请。

最高待遇的宴请

最高待遇的宴请1964年,毛主席还特意宴请了花甲之年的马一浮,在吃饭时毛主席还特意安排马一浮坐在自己和周总理的中间,以表示对其的尊重。

这场宴会中,年纪最小的粟裕还在周总理的指示下为马一浮摆好了餐具。宴会结束后,马一浮还特地写了两副对联赠与毛主席和周总理。

由此可见,国家领导人对马一浮这位国学大师是多么的尊敬。

然而不幸的是,1967年,马一浮病逝浙江医院,享年85岁。

结语

结语在马一浮辞世后,他留下了崇高的学术和文化遗产。作为国学大师,他通过自己的努力和才华,为中国的文化事业作出了卓越的贡献。

无论是在国内还是国际上,他的学术声誉和成就都得到了广泛的认可和尊重。马一浮的一生充满了辛勤努力和追求卓越的精神,他的学术研究和教育事业为后人树立了榜样。

他对于国学的传承和弘扬起到了重要的推动作用,他的思想和学说仍然对今天的学者和学生产生着深远的影响。

马一浮的离世是对中国文化界的巨大损失,但他的精神和学术遗产将永远留存于中国的历史长河中。