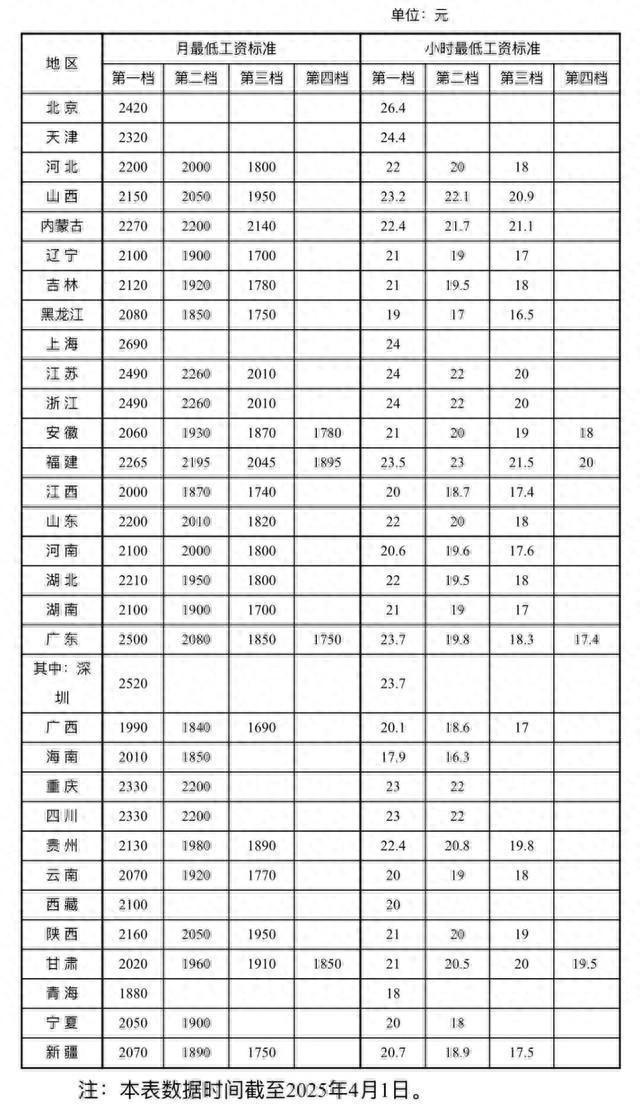

2025年4月,人力资源和社会保障部最新发布的全国最低工资标准,如同一颗石子投入平静的湖面,激起了千层浪。数据显示,全国已有21个省份第一档月最低工资突破2000元大关,8个省份超过2300元,深圳以2520元登顶,广西则以1810元垫底。这串数字背后,是无数劳动者的生存线、企业的成本线,更是一份关于公平与发展的时代答卷。

一、政策调整:从“涨薪潮”到“生存线”的博弈

一、政策调整:从“涨薪潮”到“生存线”的博弈2025年被称为“最低工资标准调整大年”。国家发改委年初明确要求“所有省份原则上调整最低工资”,多地积极响应:福建统一上调235元,四川、新疆、广东等地涨幅均超百元。以深圳为例,月最低工资从2360元升至2520元,看似涨幅仅160元,却意味着一名环卫工或餐厅服务员的月收入终于能覆盖房租的“最低门槛”。然而,数字的增长是否真能转化为生活的改善?在深圳,一位网友算了一笔账:城中村单间租金1500元,三餐900元,交通水电350元,总支出已超过最低工资2750元。评论区炸出无数共鸣:“这是逼我们修仙吗?”最低工资的“生存挑战”背后,折射出大城市生活成本的残酷现实。

二、区域差异:从“一线繁华”到“县域困局”此次调整中,区域差异成为最尖锐的议题。深圳(2520元)与广西(1810元)的差距高达710元,相当于一名广西劳动者需多工作近两周才能追平深圳同行的月收入。这种差异不仅源于经济水平,更与政策设计密切相关:

北上广的“隐藏福利”:北京、上海等地的最低工资不含五险一金,企业需额外缴纳社保,实际到手工资更高。例如,北京月最低工资2440元可全额支配,而其他城市若扣除社保,到手可能缩水20%。县域经济的挣扎:湖南、贵州等地虽上调标准,但三档分级制度下,偏远县域的最低工资仅1700元,难以支撑家庭基本开支。一位湖南邵阳的工厂女工坦言:“孩子学费涨了,菜价也涨了,工资刚够糊口,存钱是奢望。”这种“同工不同酬”的格局,既是市场经济的自然选择,也是公共服务均等化亟待突破的瓶颈。

三、连锁反应:从“工资单”到“权益链”的升级最低工资上调绝非简单的数字游戏,它牵动着劳动者权益保障的整条链条:

加班费与社保的“水涨船高”:企业计算加班费时,若以最低工资为基数,标准上调后,劳动者每月加班收入可增加数十至数百元。失业保险金“被动升级”:失业保险金通常按最低工资的80%-90%发放,标准提高后,失业者每月可多领百余元,缓解过渡期压力。企业成本的“双刃剑”:对小微企业而言,人力成本上升可能挤压利润空间。广州一家餐饮店主算账:“每人涨200元,10名员工一年多支出2.4万,相当于半年房租。”但长期看,收入增长能提振消费,反哺实体经济。这些变化,正在重新定义劳动者权益的底线。

四、争议与反思:从“生存线”到“生活线”的跨越最低工资标准的争议从未停息。支持者认为这是“托底民生”的必要之举;反对者则质疑“高福利拖累经济”。但更深层的矛盾在于:当最低工资成为“生存线”,我们何时能迈向“生活线”?

物价与工资的“龟兔赛跑”:过去十年,全国最低工资年均增长约5%,但猪肉价格涨了80%,一线城市房租翻倍。一名北京快递员苦笑:“工资涨了,可买得起的东西反而少了。”社会保障的“滞后效应”:部分地区最低工资虽上调,但医疗保障、公共教育等配套并未同步优化。例如,广西一名单亲母亲月入1810元,孩子一场肺炎就能掏空家底。这些案例提醒我们:最低工资只是起点,而非终点。

五、未来展望:在公平与发展间寻找平衡点此次调整释放了明确信号:中国正通过收入分配改革推动共同富裕。专家建议未来可从三方面发力:

动态调整机制:借鉴浙江、江苏经验,将最低工资与CPI、社平工资挂钩,避免“突击式”调整。区域差异化补贴:对高生活成本地区增设交通、住房专项津贴,减轻劳动者负担。权益保障全覆盖:强化劳动监察,确保政策落地。湖南已明确:企业若违规,劳动者可投诉至12333热线并索。最低工资的温度,丈量着社会的进步2520元与1810元之间,不仅是数字的差距,更是一道关于尊严与希望的分水岭。当我们讨论最低工资时,本质上是在回答:一个社会的底线究竟应该划在哪里?是让劳动者“活下去”,还是“活得好”?这份2025年的答卷,或许尚未完美,但它至少迈出了关键一步——让更多人相信,时代的浪潮终将托举起每一个平凡的人生。