在广袤的地球表面,存在着无数自然形成的边界,它们以各自独特的方式塑造着地球上的生态系统和生物分布格局。华莱士线(Wallace's Line)便是这样一条极具神秘色彩和科学价值的生物地理分界线。它宛如一道隐形的屏障,横亘在东南亚的海域之间,将亚洲和澳大利亚的生物区系巧妙地分隔开来,两侧的生物世界展现出惊人的差异。这一独特的现象不仅引发了科学家们的浓厚兴趣,也为我们深入理解生物进化、地理隔离以及生态系统的演变提供了宝贵的线索。

01

华莱士线的发现与定义

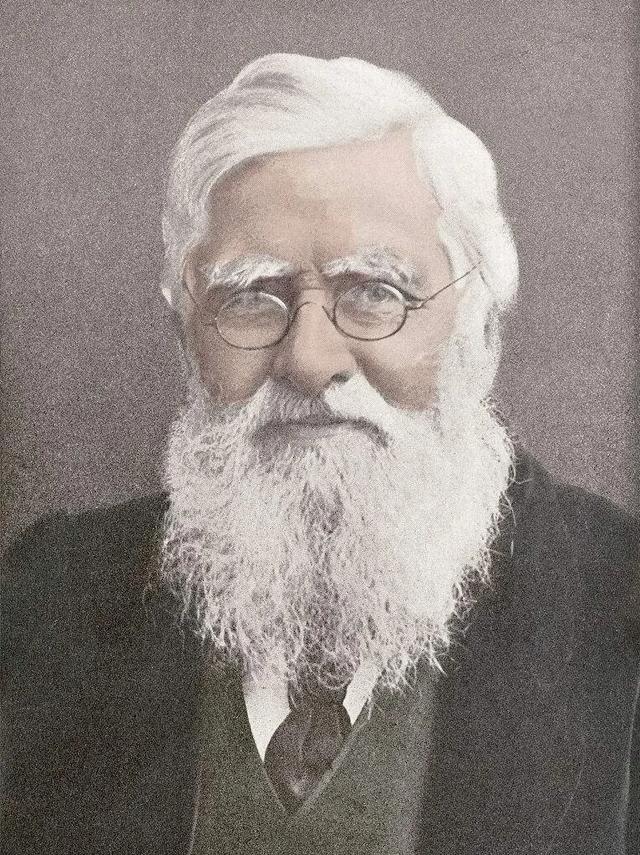

19 世纪,英国博物学家阿尔弗雷德・拉塞尔・华莱士(Alfred Russel Wallace)在马来群岛进行了长达八年(1854 - 1862 年)的艰苦探索。在研究岛屿上丰富多样的动物时,他敏锐地察觉到婆罗洲与苏拉威西岛、巴厘岛和龙目岛之间,似乎存在着一条无形的界线,这条界线将两边的生物巧妙地分开。

界线以西,生物种类与东南亚大陆的生物相极为接近,常见的有狐、猴、鹿等典型的亚洲动物;而界线以东,生物特征则更偏向于新几内亚等澳大利亚区域,像袋类动物、极乐鸟等在此处繁衍生息。华莱士尤其注意到,巴厘岛与爪哇岛的鸟类种类几乎相同,然而,仅仅相距约 30 千米的龙目岛,却仅有 50% 的鸟类与巴厘岛一致。

1859 年,华莱士基于自己的观察和研究,首次提出了这条具有重要意义的生物地理分界线。不过,“华莱士线” 这一确切名称是在 1868 年由英国生物学家托马斯・亨利・赫胥黎(Thomas Henry Huxley)正式命名的。尽管华莱士本人最初并未将菲律宾纳入其划定的范围,但赫胥黎在研究该地区鸟类分布时,发现菲律宾的物种与亚洲其他地区的物种存在显著差异,于是重新划定了华莱士的边界,将菲律宾置于分界线的西侧,并将其命名为 “华莱士线”,尽管这一划分并未得到华莱士本人的完全认可。

华莱士线位于马来群岛,从印度洋出发往北延伸,首先穿过龙目海峡,也就是巴厘岛和龙目岛之间的海域。随后,它继续向北穿越望加锡海峡,该海峡位于婆罗洲(加里曼丹岛)和苏拉威西岛(西里伯斯岛)之间。最后,华莱士线向东延伸,从棉兰老岛以南进入菲律宾海。这条线所经之处,将巽他大陆架的东南边缘与萨胡尔大陆架分隔开来。巽他大陆架在海平面较低时,曾将婆罗洲、巴厘岛、爪哇岛和苏门答腊岛与东南亚大陆相连;而萨胡尔大陆架则在类似情况下,将澳大利亚与新几内亚及其附近岛屿连接在一起。

值得注意的是,在华莱士线所穿越的区域中,巴厘岛与龙目岛之间的距离仅有约 35 千米,望加锡海峡处婆罗洲与苏拉威西岛的距离也相对较近。然而,这些看似并不宽阔的海域,却在生物分布上形成了一道难以逾越的鸿沟,两侧的生物种类和生态系统截然不同。

02

华莱士线两侧生物差异的显著表现

陆地哺乳动物:在华莱士线以西的区域,亚洲大陆的影响十分显著。这里生活着多种具有代表性的哺乳动物,如猩猩仅分布于婆罗洲和苏门答腊岛,它们是亚洲灵长类动物的重要代表,适应了东南亚热带雨林的生活环境,以果实、嫩叶等为食,拥有独特的社会结构和行为模式。老虎曾经广泛分布于爪哇岛、苏门答腊岛等地区,作为顶级掠食者,处于食物链的顶端,对维持生态平衡起着关键作用。此外,马来貘、亚洲象等动物也在此区域栖息,它们各自在生态系统中占据特定的生态位,共同构成了复杂而稳定的生态系统。

反观华莱士线以东的区域,澳大利亚的生物特征占据主导。有袋类动物成为这里的主角,例如树袋鼠,它们适应了树上的生活,与澳大利亚本土的有袋类动物有着相似的进化特征。

在漫长的进化过程中,由于地理隔离,它们逐渐形成了独特的生理结构和生活习性。此外,一些小型的有袋类动物如袋貂等也在此区域广泛分布,它们在生态系统中扮演着不同的角色,与当地的植物和其他动物相互作用。

鸟类:鸟类的分布同样清晰地体现了华莱士线的分隔作用。在华莱士线以西,赤胸拟啄木鸟、三趾啄木鸟等鸟类较为常见。赤胸拟啄木鸟喜欢栖息在森林中,以昆虫、果实等为食,其独特的觅食方式和生态习性与东南亚的森林环境紧密相连。三趾啄木鸟则凭借其特殊的足部结构,能够在树干上灵活攀爬,寻找隐藏在树皮中的昆虫,是森林生态系统中的重要成员。

而在华莱士线以东,鸟类的种类和特征与西侧形成鲜明对比。食火鸡、极乐鸟等是该区域的代表性鸟类。食火鸡体型巨大,具有强大的奔跑能力,适应了澳大利亚北部和新几内亚等地的热带雨林和草原环境。它们主要以植物的果实、种子等为食,对当地植物的传播和繁衍起到了重要作用。极乐鸟以其绚丽多彩的羽毛和独特的求偶炫耀行为而闻名于世,它们生活在茂密的森林中,是华莱士线以东生态系统的独特景观。

其他生物:除了哺乳动物和鸟类,华莱士线两侧在其他生物类群上也存在明显差异。在昆虫方面,西侧常见的蝴蝶种类与亚洲大陆的种类相似,而东侧则有一些独特的蝴蝶品种,它们在形态、颜色和生态习性上与西侧的蝴蝶截然不同。在植物方面,虽然整体上马来群岛的植物具有一定的相似性,但在一些细节上仍然可以观察到差异。西侧的植物种类与东南亚大陆的植物区系有更密切的联系,而东侧的植物则表现出一些与澳大利亚植物相似的特征,例如在适应干旱和特殊土壤条件方面。

03

华莱士线形成的原因

地质历史与板块运动:从地质历史的角度来看,华莱士线的形成与地球板块的运动密切相关。在漫长的地质时期,地球的板块不断漂移和碰撞。澳大利亚板块原本是冈瓦纳古陆的一部分,在大约 1.5 亿年前,冈瓦纳古陆开始逐渐解体,澳大利亚板块开始向北漂移。随着板块的运动,澳大利亚板块与东南亚板块逐渐靠近,两者之间的区域成为了地质活动频繁的地带。

华莱士线所在的区域恰好位于多个板块的交界处,包括印度洋板块、欧亚板块和澳大利亚板块。这些板块的相互作用导致了地壳的变形、火山活动和地震频发。在板块运动的过程中,形成了许多深海海峡和岛屿,这些地理特征成为了生物扩散的天然屏障。例如,望加锡海峡和龙目海峡的深度较大,即使在海平面较低的时期,也难以形成陆桥连接两侧的岛屿,从而有效地阻止了大多数陆地生物的迁移。

海平面变化的影响:在更新世(从 250 万年前到 1.1 万年前)的冰川活跃期,全球气候发生了剧烈变化,海平面也随之大幅波动。当冰川大量积累时,海平面下降,许多原本被海水淹没的浅海区域露出水面,形成了陆桥,使得一些生物能够通过陆桥进行迁移和扩散。然而,华莱士线所经过的海域相对较深,即使在海平面下降幅度最大的时候,也仍然保持着海水的阻隔。

例如,巴厘岛和龙目岛之间的龙目海峡,其深度超过 1000 米,在冰川期也无法形成陆桥。这种持续的海洋屏障使得两侧的生物无法自由交流,从而在漫长的时间里逐渐演化出了各自独特的生物区系。而在间冰期,海平面上升,岛屿之间的隔离更加明显,进一步加剧了生物的分化。

生态环境与生物适应性:华莱士线两侧的生态环境存在显著差异,这也是导致生物分布不同的重要原因之一。在华莱士线以西,气候湿润,植被主要以热带雨林为主,这种环境为亚洲的哺乳动物、鸟类和其他生物提供了适宜的生存条件。例如,茂密的森林为猩猩提供了丰富的食物资源和栖息场所,老虎则在森林中寻找猎物和建立领地。

而在华莱士线以东,虽然部分地区也有热带雨林,但整体上气候相对较为干燥,植被类型更加多样化。澳大利亚的有袋类动物适应了这种相对干燥和多样化的环境。例如,树袋鼠能够在树上和地面之间灵活移动,适应了当地的森林和草原交错的生态环境。此外,东侧的一些岛屿上存在特殊的土壤条件和植物群落,这些因素共同影响了生物的分布和演化,使得生物在适应环境的过程中逐渐形成了与西侧不同的特征。

04

与华莱士线相关的其他生物地理界线

赫胥黎线(Huxley's Line)

1868 年,赫胥黎在研究该地区鸟类分布时,发现菲律宾的鸟类与亚洲其他地区的鸟类几乎没有共同之处。于是,他在华莱士线的基础上向北延伸,经过巴拉望岛与菲律宾群岛西部,并绕到吕宋岛北侧,划出了一条新的界线,称之为 “赫胥黎线”,又被称为 “新华莱士线”。这条线的提出进一步细化了亚洲与澳大利亚生物区系之间的过渡区域,将菲律宾的生物分布特征与华莱士线所划分的区域进行了更明确的区分。赫胥黎线的存在表明,在生物地理分布上,菲律宾地区具有独特的地位,其生物种类既不同于华莱士线以西的典型亚洲生物区系,也与华莱士线以东的澳大利亚生物区系存在差异。

华莱士区(Wallacea)

1880 年,华莱士过渡区被提出,即华莱士区(Wallacea)。华莱士区位于华莱士线和莱德克线之间,主要由印度尼西亚被深水海峡与亚洲和澳大利亚大陆架隔开的岛屿组成。这些岛屿在地质历史上从未通过陆地与亚洲或澳大利亚大陆连接起来,但却居住着一些能够跨越海峡的物种。

华莱士区的陆地总面积约为 347000 平方千米,是一个独特的生物地理过渡区域。在这个区域内,高等动物和低等动物可以共同生活,例如在苏拉威西岛的树上,既可以看到灵长类的猕猴,也能发现有袋类的袋貂。这种独特的生物共存现象,体现了华莱士区作为生物地理过渡带的复杂性和特殊性。

莱德克线(Lydekker's Line)

1896 年,理查德・莱德克(Richard Lydekker)在印尼东面贴近新几内亚岛划了一条线。该线南起澳大利亚西北部海域,沿萨赫尔西北部大陆架,经马来西亚帕塔尼县与格贝岛中间海域进入哈马黑拉海。莱德克线是很多东洋界动物(如飞蜥)等向东渗透的边缘,它标志着澳大利亚和澳大利亚混合东方哺乳动物组合之间的边界,后来被称为华莱士区的东部边界。

在莱德克线以东的新几内亚岛,基本上是典型的大洋洲界动物区系,以有袋类动物占优势,同时还生活着最原始的哺乳动物针鼹和原针鼹,以及极乐鸟、食火鸡和多种鹦鹉等独特的鸟类。莱德克线的划定,进一步明确了澳大利亚生物区系与华莱士区之间的界限,对于研究生物的分布和演化具有重要意义。

韦伯线(Weber's Line)

1902 年,科学家和博物学家们基于 “华莱士线” 的划分方法,将更为精确的代表动物物种联系的分界线命名为 “韦伯氏线”(也称 “韦伯线”)。

韦伯线较华莱士线全线略作东移,南起帝汶海,经班达海、马鲁古海峡进入菲律宾海。它是华莱士区东方动物区和澳大利亚动物区之间的 “动物区系平衡” 线,贯穿华莱士区,是从亚洲起源物种到澳大利亚起源物种优势之间的分隔线。韦伯线的提出,使得生物地理界线的划分更加精确,有助于我们更深入地理解亚洲和澳大利亚生物区系在华莱士区的相互作用和过渡关系。

05

华莱士线的研究意义与价值

对生物进化理论的验证:华莱士线的存在为生物进化理论提供了有力的实证支持。地理隔离是生物进化的重要驱动力之一,华莱士线两侧的生物由于长期受到海洋等地理屏障的阻隔,无法进行自由的基因交流。在各自相对独立的环境中,生物为了适应不同的生态条件,逐渐发生了遗传变异和进化分歧。这与达尔文提出的自然选择和物种进化理论相契合,证明了地理隔离在物种形成和进化过程中的关键作用。通过研究华莱士线两侧生物的差异和相似性,科学家们可以深入探讨生物进化的机制和过程,进一步完善生物进化理论。

生物多样性保护的重要依据:了解华莱士线对于生物多样性保护具有至关重要的意义。华莱士线所划分的区域拥有丰富多样的生物种类,许多物种在全球范围内都具有独特性和珍稀性。然而,由于人类活动的影响,如森林砍伐、栖息地破坏、非法捕猎和气候变化等,这一地区的生物多样性面临着严重的威胁。通过准确认识华莱士线两侧生物的分布规律和生态需求,保护工作者可以制定更加科学合理的保护策略,针对不同区域的生物特点进行有针对性的保护和管理。例如,在华莱士线以西的亚洲生物区系,重点保护热带雨林生态系统,维护猩猩、老虎等濒危物种的栖息地;在华莱士线以东的澳大利亚生物区系,加强对有袋类动物和独特鸟类栖息地的保护,防止外来物种的入侵。

理解地球生态系统演变的关键:华莱士线的形成和演变与地球的地质历史、板块运动、气候变化等因素密切相关。研究华莱士线有助于我们深入理解地球生态系统在漫长的时间尺度上是如何演变的。

通过分析不同地质时期华莱士线两侧生物的分布变化,科学家们可以重建地球生态系统的历史变迁,揭示生物与环境之间的相互作用关系。例如,通过研究化石记录和地质资料,可以了解在板块运动和海平面变化的过程中,华莱士线的位置和形态是如何变化的,以及这种变化对生物分布和进化产生了怎样的影响。这对于预测未来地球生态系统的变化趋势,以及人类如何应对可能出现的生态问题具有重要的参考价值。

06

结语

华莱士线作为一条神秘而独特的生物地理分界线,不仅见证了地球漫长的地质历史和生物进化历程,也为我们提供了一个深入研究生物多样性、地理隔离与物种进化关系的天然实验室。它所蕴含的丰富科学信息,对于我们理解地球生态系统的复杂性和演变规律具有不可估量的价值。在当今全球生态环境面临诸多挑战的背景下,深入研究华莱士线及其相关的生物地理现象,对于保护生物多样性、维护生态平衡以及实现人类与自然的和谐共生具有重要的现实意义。