石头,在人们的印象中,总是坚硬、冰冷的象征。但您知道吗?两位叱咤风云的革命伟人,毛泽东和彭德怀,竟然都与“石头”有着不解之缘。毛主席曾意味深长地说过:“他们俩都姓石,是两块石头。”这究竟是怎么回事呢?让我们一起走进这段历史,探寻“两块石头”背后的故事。

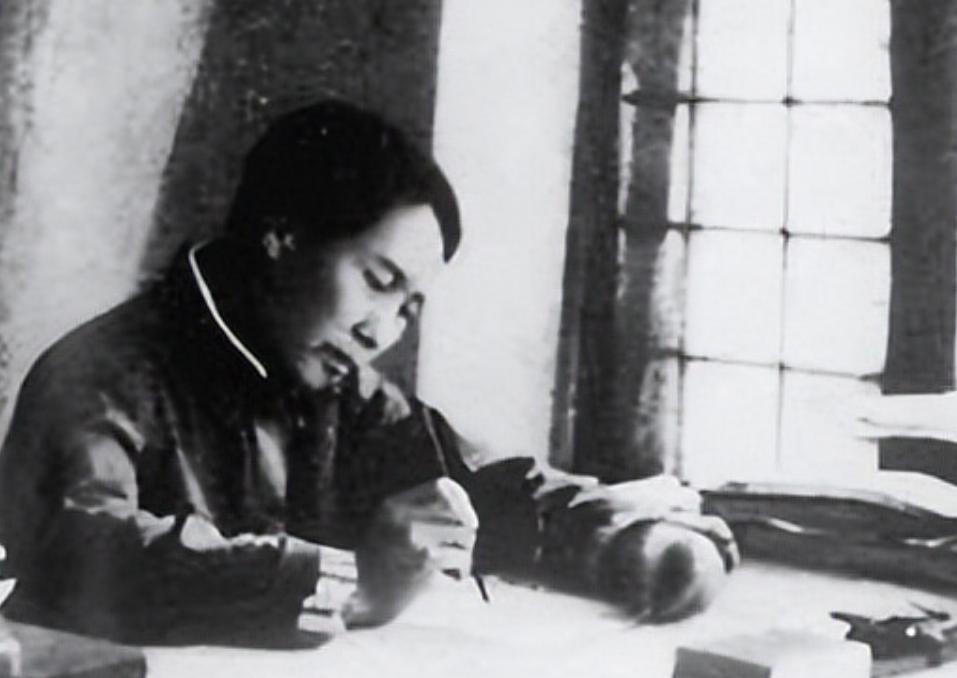

故事要从湖南说起。在群山环抱的韶山冲,一个名叫毛泽东的男孩呱呱坠地。为了祈求孩子平安长大,他的母亲文七妹按照当地习俗,拜了一块巨石为干爹。从此,乡亲们便亲切地称呼他为“石三伢子”。这个名字,仿佛预示着毛泽东未来将像石头一样坚韧不拔。与此同时,在洞庭湖畔,另一个名叫彭德怀的男孩正经历着生活的磨砺。他家境贫寒,从小就要帮着家里干活,十几岁就到工地做苦力,搬石头、修堤坝,尝尽了人间的酸甜苦辣。一次,因为顶撞了监工,他被追打得无处可逃,躲进山洞里。第二天清晨,他看到洞里一块被水滴穿透的岩石,深受触动,于是给自己取了个别名——“石穿”,以此明志,像水滴一样,用坚韧的意志对抗命运的不公。

“石三伢子”和“石穿”,两个与石头结缘的少年,在革命的洪流中走到了一起。他们性格迥异,毛泽东心思缜密,善于运筹帷幄;彭德怀则性格刚烈,直来直去。但他们都有着改变中国命运的共同理想,为了这个理想,他们走到了一起,并肩战斗。在长征途中,他们曾围坐在篝火旁彻夜长谈,畅想着中国的未来。彭德怀讲起自己“石穿”的故事,毛泽东则笑着说起自己“石三伢子”的来历。两人都感叹命运的奇妙安排,让两个与石头有缘的人走到了一起,共同为革命事业奋斗。

1950年,朝鲜战争爆发,战火烧到了鸭绿江边。新中国百废待兴,国际形势复杂,是否出兵援朝,是一个需要深思熟虑的重大决策。最终,中央决定派兵抗美援朝,保家卫国。彭德怀,这位身经百战的将军,被任命为志愿军司令员兼政委,肩负起了保家卫国的重任。毛泽东的长子毛岸英也主动请缨,奔赴朝鲜战场。彭德怀深知毛岸英的身份特殊,起初并不想让他去,但在毛岸英的坚持下,最终同意了他的请求。

朝鲜战场上,条件异常艰苦。冰天雪地里,志愿军战士们穿着单薄的衣服,吃着冻土豆,冒着敌人的炮火冲锋陷阵。毛岸英在战场上表现出色,身先士卒,鼓舞着战士们的士气。他常常对身边的战友们说:“要像石头一样坚韧,才能战胜敌人!”然而,战争是残酷的。1950年11月25日,毛岸英在敌机的轰炸中不幸牺牲。噩耗传来,毛泽东强忍着丧子之痛,只说了一句“战争嘛,总要有牺牲。”但他心中的悲痛,可想而知。彭德怀更是心如刀绞,他觉得对不起毛主席,辜负了毛主席的信任。他在给毛主席的信中写道:“我愿用自己的性命,换回岸英同志的生命。”这封信,成为了两人深厚革命友谊的见证。

1952年初,朝鲜战场的局势更加严峻。志愿军的补给线屡遭敌机轰炸,物资供应严重不足。战士们缺衣少粮,医疗物资也极度匮乏。面对如此困境,彭德怀决定冒险回国,向中央汇报情况,请求支援。他一路躲避敌机的侦察,终于安全抵达北京。见到毛泽东,彭德怀汇报了前线的困难,心情沉重。毛泽东听完汇报,走到彭德怀身边,拍了拍他的肩膀,坚定地说:“咱们就像两块石头,敌人休想撼动我们分毫!”这番话,给了彭德怀极大的鼓舞。很快,大批物资运往前线,志愿军战士们士气大振,最终赢得了抗美援朝战争的伟大胜利。

毛泽东和彭德怀,两位与“石头”有着不解之缘的革命伟人,他们像两块坚硬的石头,在革命的道路上并肩战斗,共同谱写了中华民族的英雄史诗。他们的故事告诉我们,坚韧不拔的意志,是战胜一切困难的力量源泉。他们的精神,将永远激励着我们前进!

从“石三伢子”到“石穿”,从韶山冲到朝鲜战场,两块石头,象征着中国人民的坚韧和不屈。他们经历了人生的风风雨雨,却始终坚定如一,为了共同的理想,为了新中国的诞生和发展,奉献了自己的一切。他们的故事,不仅是一段革命传奇,更是一座精神丰碑,激励着我们不忘初心,砥砺前行,为实现中华民族的伟大复兴而奋斗! 这段历史,值得我们永远铭记。