如果历史可以假设,如果长征路上没有周恩来总理那关键的一夜长谈,中国革命的命运将会如何?这个问题或许永远没有答案,但可以肯定的是,周恩来总理在历史的拐点处,扮演了力挽狂澜的“救场王牌”角色,他的存在,对中国革命的胜利至关重要。

1934年的秋天,中央苏区笼罩在一片紧张的氛围中。第五次反“围剿”的失利,让红军面临生死存亡的考验。继续留在根据地无异于坐以待毙,突围寻找新的落脚点成为唯一的选择。当时,大多数人都认为应该向西转移,与贺龙的部队会合。然而,毛泽东却坚持己见,不愿放弃中央苏区。这使得红军内部出现分歧,局势愈发严峻。

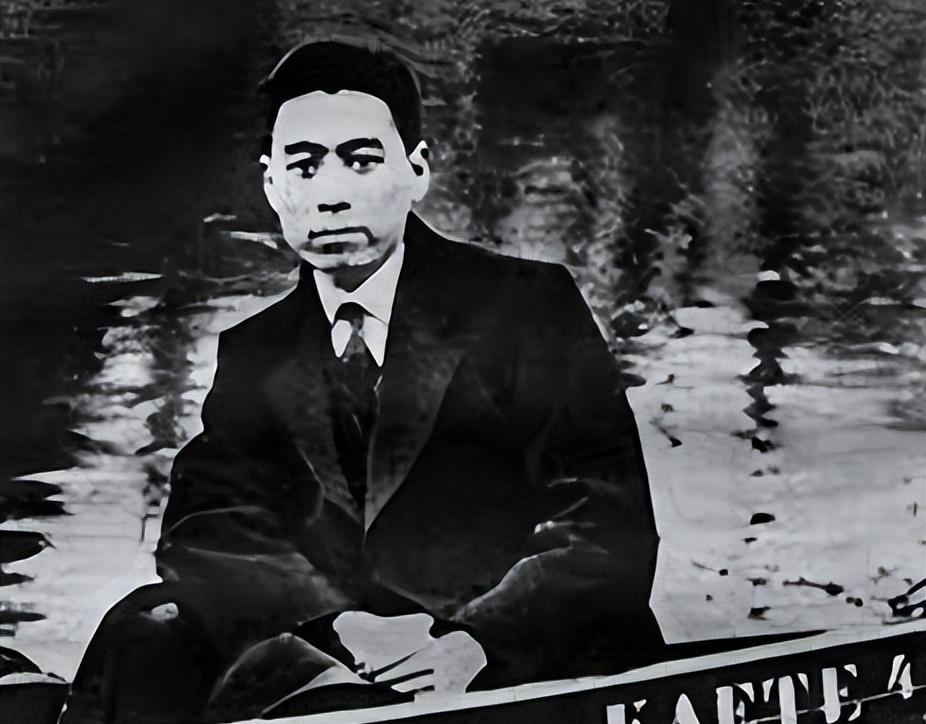

在这危急关头,周恩来临危受命,肩负起说服毛泽东的重任。他星夜兼程,从瑞金赶到于都,找到了毛泽东。没有人知道那一夜他们究竟谈了些什么,只有三个警卫员偶尔进屋送水时,才能瞥见两人严肃的神情和激烈讨论的场面。周恩来凭借着对革命形势的精准把握和对毛泽东的深刻了解,用他的智慧和口才,耐心而巧妙地劝说着毛泽东。他从大局出发,分析了敌我双方的力量对比,以及继续留在苏区的危险性。他用事实说话,用真情感人,最终使毛泽东改变了主意,同意撤离中央苏区。

第二天清晨,周恩来带来了让所有人振奋的消息:毛主席同意转移了!这个消息如同久旱甘霖,让红军上下士气大振。正是周恩来这关键的一夜长谈,扭转了危局,为红军战略转移争取了宝贵的时间,也为日后四渡赤水、巧渡金沙江等一系列经典战役的胜利奠定了基础。如果没有周总理的据理力争,红军很可能错失突围的最佳时机,历史的走向或许将彻底改变。

除了在关键时刻力挽狂澜,周恩来在日常工作中也展现出了超人的能力和效率。他就像一个不知疲倦的“时间管理大师”,每天的工作安排得满满当当,却总能有条不紊地处理各种事务。人们常说他是“24小时总理”,因为他似乎永远都在工作,即使是深夜,他的办公室也常常灯火通明。他拥有惊人的工作效率,能够同时处理多项任务,例如一边听取汇报,一边批阅文件,还能迅速做出决策。

周恩来不仅工作效率高,而且学习能力极强。在繁忙的工作之余,他仍然坚持学习外语、研读政治理论,不断提升自己的知识和能力。他总是能够抓住问题的本质,用简洁明了的语言表达出来。他思维敏捷,记忆力超群,仿佛一部“行走的百科全书”。这些过人的才能,使他成为了一名杰出的政治家,也为他赢得了毛泽东的信任和尊重。

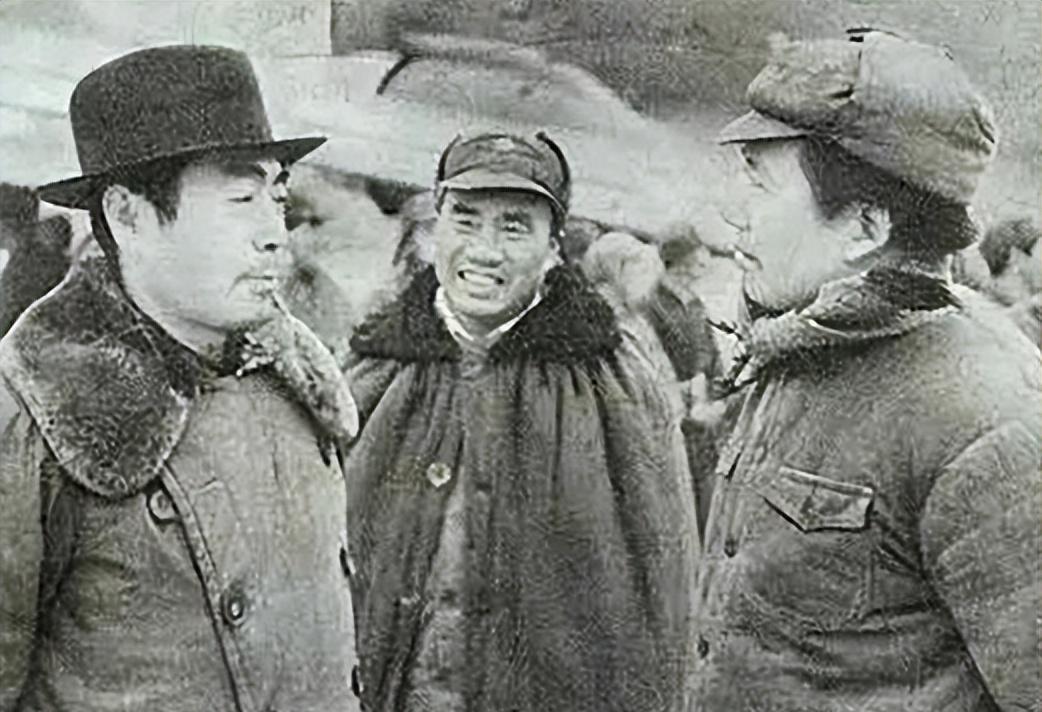

毛泽东和周恩来,是中国革命历史上的一对黄金搭档。他们之间有着深厚的革命友谊和默契的合作关系。毛泽东擅长战略思考,总能提出高瞻远瞩的战略规划,而周恩来则精于执行,能够将毛泽东的战略思想转化为具体的行动方案,并付诸实施。他们分工明确,优势互补,共同领导中国革命走向胜利。

尼克松曾这样评价两人:“毛泽东管想主意,周恩来管干活。”这句话虽然简短,却点明了两人在革命事业中的分工与合作。毛泽东是伟大的战略家,他为中国革命指明了前进的方向;周恩来则是杰出的执行者,他将毛泽东的战略思想转化为现实。两人珠联璧合,共同谱写了中国革命的壮丽篇章。

周恩来对毛泽东的理解和尊重,也是两人合作成功的关键。他从不把毛泽东神化,而是将他视为一个不断学习进步的普通人。他知道毛泽东也会犯错,也会有情绪波动,但他更看重的是毛泽东勇于自我革命、不断进步的精神。正是这种接地气的视角,让周恩来能够更好地理解和配合毛泽东的工作。

周恩来经常对身边的人说,学习毛泽东思想不能只看结论,更要看他思考问题的过程。他认为,毛泽东并非天生就是领袖,也经历过迷茫和挫折,但他能够从错误中吸取教训,不断成长。这种务实的态度,使得周恩来对毛泽东的理解更加深刻,也使他能够更好地协助毛泽东开展工作。

周恩来的工作态度可以用“能者多劳”来形容。他总是主动承担更多的工作,从不计较个人得失。即使已经非常疲惫,他仍然会坚持工作,因为他心中装着的是党和人民的利益。有人问他为什么这么拼命,他总是淡淡地回答:“革命工作哪有休息时间?”

在工作中,周恩来雷厉风行,但在对待毛泽东时,他始终保持着谦逊的态度。无论多忙,只要毛泽东有指示,他都会第一时间放下手头的工作,认真执行。这种无私奉献的精神,令人敬佩。

周恩来的一生,是为中国革命事业鞠躬尽瘁的一生。他把全部精力都投入到革命工作中,从不计较个人名利。他常说,自己所做的一切都是为了党和人民,没有什么值得骄傲的。这种淡泊名利、无私奉献的精神,正是他作为一名共产党人的崇高品格的体现。

周恩来的故事,远不止这些。历史的细节,需要我们用心去挖掘,去体会。他的精神,如同夜空中闪耀的星辰,指引着我们前进的方向。他的奉献,如同春雨般滋润着我们

的心田,激励我们为实现中华民族的伟大复兴而奋斗不息。 在今天的时代,我们更应该学习和传承周总理的精神,为建设更加美好的未来贡献自己的力量。