清朝宫廷内,乾隆身边的两位重量级宠臣,和珅与纪晓岚,在电视剧中经常唇枪舌剑,而在真实的历史中,他们之间却是也火花四溅。

在一次随乾隆帝微服出巡的途中,和珅为了显摆自己的才华,看着餐桌上的食物,出了一句上联:三斤四两五花肉。

众人都等着纪晓岚如何应对,不料他巧对下联,不光化解了这个难题,还把和珅气得脸都绿了。

纪晓岚究竟对出了什么样的下联?和珅又为何气得脸都绿了?

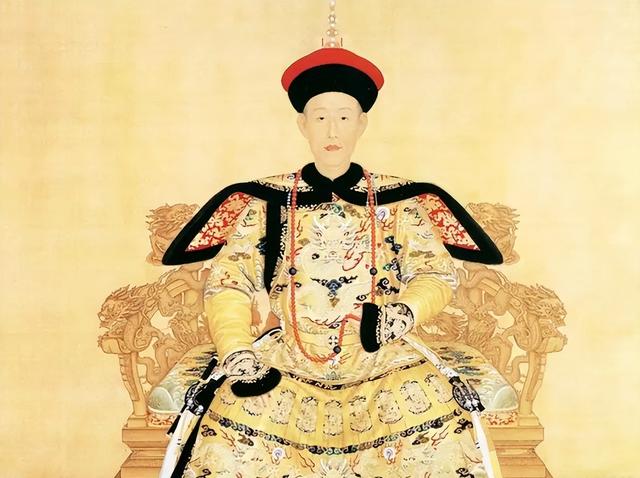

朝廷重臣和珅年轻时,眉目清秀,仪态端正,与后世人们对他的臃肿形象想象截然不同。

作为一个出身官宦家庭的贵公子,他从小便接受了严格的家学熏陶,从满文到汉文,从经史子集到礼仪绘画,他无一不通。

进入咸安宫官学后,和珅凭借出色的记忆力与表达能力,总能在同龄人中拔得头筹。

他不仅语言天赋出众,还涉猎多种技艺,比如书法、诗词和满蒙文化的研究,这让他在当时的满汉社会中如鱼得水。

那些年,他常以英俊儒雅的形象出现在皇家园林的聚会中,不少满清贵族都以他为谈资,甚至年轻女子们也为他的谈吐倾心。

但仅凭学问并不能让他跻身大清的权力核心,真正让和珅崭露头角的,是他的机敏与临场应变的能力。

据传,有一次乾隆皇帝的仪仗队准备外出,却因缺乏“黄盖”(皇室仪仗伞)而进退两难。

众人慌乱时,和珅从容不迫地上前,礼貌地指明负责此事的下属未能履行职责。

这一席话不仅将责任轻描淡写地归属他人,还恰到好处地表现了自己的冷静与分寸感。

乾隆因此记住了他,并在后来的对话中发现和珅才华横溢,自此对他青睐有加。

有了皇帝的赏识,和珅的仕途便一帆风顺,他被任命为侍卫,随后又因屡次表现优异而步步高升。

这个过程中,和珅展现了惊人的情商,他深知乾隆对忠诚与能力的要求,总是在不露痕迹中迎合皇帝的喜好。

比如,他熟悉历史典故,总能在乾隆询问时快速作答;他掌握各民族语言,也善于与外国使节交涉。

这些能力,不仅让他在朝廷中如鱼得水,也成为乾隆身边最为倚重的臣子。

但当他手握重权,频频涉足朝廷内外事务时,逐渐滋生了对名利的渴望。

权力和金钱成为他追求的目标,他学会了在制度的灰色地带中游走,从而为自己谋得巨大的利益。

可即便如此,和珅在处理事务时,仍展现了令人佩服的能力,只不过,这份能力和才华,最终也让他站在了许多同僚的对立面。

尤其是与纪晓岚的明争暗斗,成为朝堂中一段广为流传的趣谈。

不凡才学在清朝的历史长河中,纪晓岚的名字总是带着一丝传奇色彩,他是朝堂上一位特殊的存在,与和珅的精明圆滑形成鲜明对比。

纪晓岚的家世虽然显赫,但并不如和珅般备受皇家背景的直接庇佑,他的祖上本是江南一带的名门望族,后迁居北方。

幼时的纪晓岚便显现出异于常人的天赋,他过目不忘,十行俱下,邻里乡亲都惊叹于这个孩子的聪慧。

一些长者甚至半开玩笑地说,纪家的孩子若能将这份天赋用在科举上,定会光耀门楣。

纪晓岚的求学之路可以用“勤奋刻苦”来形容,他常常在简陋的书房中通宵达旦地钻研经典著作,即便寒冬腊月,也手不释卷。

年少时,他便在乡试中脱颖而出,中得秀才,之后更是在三年之内摘得解元,成为地方科举中的佼佼者。

在三十一岁那年,纪晓岚终于考中进士,并以优异成绩步入朝堂,从此展开了一段颇具戏剧性的仕途生涯。

与和珅不同,纪晓岚是以实打实的才学赢得了清廷的青睐,但皇帝对他的态度却并不算热情。

作为一位饱读诗书的学者,纪晓岚外貌平平,甚至被人评价为“奇丑无比”,这一点让注重仪表的乾隆皇帝对他并无特别好感。

纪晓岚的性格刚直不阿,讲话一针见血,在朝堂上,他屡屡因直言进谏而得罪权贵。

有一次,一位朝中大臣因政绩不佳受到弹劾,但乾隆不愿严加处置,纪晓岚却在朝堂之上直言:

“若放纵不处,恐成败坏法度之举。”

这番话令乾隆颇为不快,当即指责他“僭越”,可即便如此,纪晓岚的性情却丝毫未改。

值得一提的是,纪晓岚在文学上的造诣也让他在朝廷中拥有特殊的地位。

乾隆年间,他被委以重任,主持编纂《四库全书》,这是一项浩大的文化工程,需要极高的学识和统筹能力。

而纪晓岚不仅成功完成了任务,还使这部书成为中国古代文化的集大成之作,这项成就,让乾隆对他刮目相看,也使他的名声广泛传播。

尽管才华出众,但纪晓岚的直率与孤傲也为他树敌不少,其中,和珅便是他仕途中的一个主要对手。

这位满腹经纶的大学士,在面对圆滑世故的权臣时,常常因性格不合而争锋相对,但纪晓岚并非全无手段。

他在与和珅的斗争中,更加注重智慧与策略,他的机智应对和妙语连珠,不仅赢得了同僚们的称赞,也让他在与和珅的对抗中频频占上风。

对联交锋一个寻常的午后,乾隆帝微服出巡,身边随行的两位臣子正是和珅与纪晓岚。

这一天,天气晴好,乾隆兴致颇高,决定在一家乡间茶馆稍作歇息,他落座后,轻声说道:

“各位爱卿随意些。”

于是众人便围着一张长桌,各自饮茶谈天,茶馆里小菜丰富,最显眼的是一盘刚端上来的五花肉。

看着肥瘦相间的肉块冒着热气,和珅眼珠一转,借着这道菜,抛出一句看似无意却暗藏锋芒的上联:

“三斤四两五花肉。”

此话一出,纪晓岚手中的茶杯微微一顿,他很快察觉,这不仅是对当下菜品的描述,更是和珅借数字“三四五”来显示自己的文才,隐约还带着讥讽的意味。

众人将目光投向纪晓岚,等着看他如何接招,纪晓岚没有立刻回答,而是若无其事地夹了一筷子五花肉,慢条斯理地品尝了一口,然后放下筷子,似漫不经心地接道:

“五两六钱七把葱。”

他的话音刚落,桌旁顿时安静下来,仔细一品,纪晓岚的对句不仅工整对仗,更在形式上恰到好处地延续了和珅的数字排列。

和珅的脸色微微一变,这句下联不仅揭穿了他借三四五数字卖弄文采的小心思,还暗讽了他的贪腐行为。

“五花肉”隐喻官场上的脂膏肥油,而“七把葱”则意在昭示纪晓岚的清正廉明,两相比较,谁高谁低已不言而喻。

乾隆听罢,意味深长地笑了,他并没有立即表态,而是拿起筷子夹了一块五花肉,慢悠悠地说道:

“这肉确实香,只是啊,晓岚的葱怕是贵得有些过头了吧?”

一句话,让纪晓岚一愣,众人也跟着哄堂大笑,乾隆这是调侃纪晓岚“七把葱”不过是“夸张其词”。

纪晓岚闻言,立刻起身,一本正经地拱手说道:

“皇上圣明,臣的确未体察到葱价,只是御膳房里这价儿一贯如此。”

这话语气平静,却在无形中将矛头指向了和珅,因为和珅不仅掌握实权,还负责过内务府的财政,葱贵成这样,显然少不了某些人的“手脚”。

听到这里,乾隆若有所思地放下筷子,目光扫向和珅,和珅赶忙起身跪地,连连请罪,声称自己会严查宫内账务,绝不让任何人贪腐。

这场对联引发的微妙冲突,并未真正改变朝堂格局,乾隆并没有彻底偏向纪晓岚,而是以一种“既不偏袒也不深究”的态度草草揭过此事。

这种处理方式,体现了他作为帝王平衡臣子之间关系的高超手段。

对和珅的轻罚,是为了保留他“招财进宝”的价值;对纪晓岚的适度褒奖,则是对清廉正直之风的表面提倡。

和珅与纪晓岚的性格截然不同:一个擅长阿谀奉承,善于操控复杂的人际关系;另一个刚正不阿,以直言不讳著称。

二人虽然理念相悖,却又在某种程度上互为平衡,这场对联之争,正是他们复杂关系的缩影。

这件看似轻松的插曲,其实反映了清朝后期官场的微妙权力斗争。

在一个官员贪腐盛行、权力分配极不平衡的时代,和珅的奢靡与纪晓岚的清廉形成了鲜明对比。

而乾隆则如同一个高明的导演,在这场戏中扮演着审时度势的主角,他的每一句话,都既是一种警示,又是一次布局。

对和珅来说,这场小风波提醒他需要更加小心地处理自己的行为,避免过度招摇。

而对纪晓岚来说,这更像是一场小小的胜利,虽然不能改变大局,却足以证明自己的智慧与清正。

正是这种看似简单的细节和故事,让和珅与纪晓岚的形象在历史上变得鲜活起来,他们的交锋不仅仅是文人雅趣的展示,更是那个时代复杂官场生态的一面镜子。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!