这是前段时间跟一个读者讨论的问题,现在拿出来一起聊聊。

如果用一句话总结歼-8为什么没有出口,那就是:需要你的时候,你派不上用场;能派上用场的时候,你又落伍了。

歼-8于1965年就开始研发,一直到1980年才服役。

在80年代,唯一已知考察过歼-8的就是巴基斯坦空军。

根据屠基达在《超7史话》里提到的,1983年7月巴基斯坦空军第一副参谋长贾玛尔中将来中国考察歼-7M(当时在大连试飞),顺道去沈阳看了歼-8。

《超7史话》里提到的

抛开存在的生产质量问题不谈(以后单独开一篇,也是段很无语的故事),此时的歼-8根本没有任何吸引力。

那会儿在生产的是歼-8白,没有雷达,不具备全天候作战能力。

试验中的歼-8I,装个204雷达,倒是具备全天候作战能力了。但是这种单脉冲雷达,已经是30年前的技术了,没有实战意义。

相比于同样没有全天候作战能力的歼-7,歼-8最大的优势是航程。

至于其他的飞行性能,比如速度、爬升、盘旋、过载等指标,歼-8确实有优势,但只是略有优势。

偏偏巴基斯坦国土面积不大,对航程不怎么看重。

既然如此,何不买更便宜、同样能满足需要的歼-7呢?

80年代中国战斗机的其他其他客户,比如孟加拉、苏丹之类,国土面积都不大,自然也会倾向于性价比更高的歼-7。

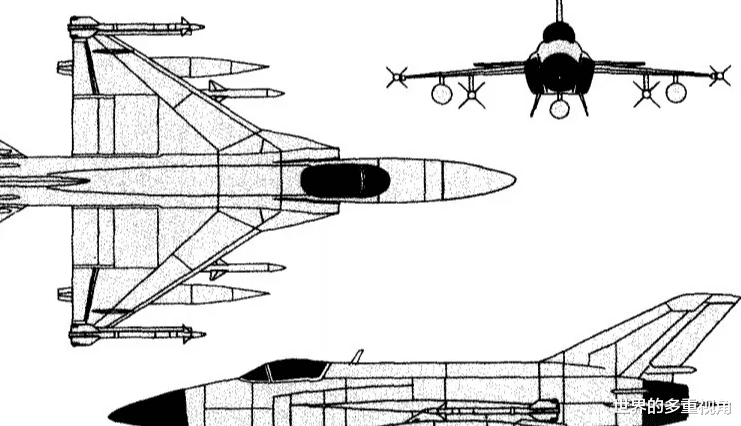

巴基斯坦考察的时候,歼-8I还是黄皮试验状态

架空一下,如果在80年代早期,歼-8达到了B型的技术状态(既两侧进气,机头有雷达,哪怕是单脉冲208),并且整合成功了霹雳-4,那也可以对外声称是具备中距拦射能力的。

届时,歼-8就对歼-7形成了差异化竞争优势。

哪怕是208雷达和霹雳-4导弹不靠谱,那也可以仿照歼-7M的模式,引进欧美的航电和武器系统进行改装。

那些年成飞(132厂)卖出去的歼-7,以及南昌卖出去的强-5,都是这么玩的。

这种情况下,歼-8对于当初在搞“佩刀II”项目(歼-7强化中距拦射能力的版本)的巴基斯坦空军,估计还有点吸引力。

当初搞的佩刀II(枭龙前身),其实就是把歼-7换个机头,装上雷达,具备中距拦射能力——这不就是歼-8一开始的目标么

可惜,歼-8一直到1995年才具备了上面架空的设想——歼-8B用208雷达发射A弹,而且只有15公里的发射距离。

此时,歼-8B面临的是什么出口环境?

由于苏联解体,市面上充斥了大量的廉价米格-29,F-16、幻影-2000也在到处扩散。

虽说这些飞机的价格会比歼-8B高很多,但是性能也高很多呀。

完善的航电,优秀的机动,已达到80年代水平的中距弹和近距弹,这些都是歼-8B提供不了的。

哪怕是后来基于歼-8B的机体,集成俄罗斯航电的歼-8IIM,推到国际市场也不具备竞争力。

歼-8IIM用的是米格-29的“甲虫-M”雷达,对RCS=3平米的目标,上视距离是75公里,下视距离是45公里,比当初“八二工程”差得远,毕竟后者用的是APG-66。

这种水平的中距拦射能力,跟任何三代机都无法相比。

对于90年代的客户来说,没人愿意买这样的飞机。

比如传统客户巴基斯坦空军此时他们也面临青黄不接的情况——F-16来源受阻,一大批歼-6又急需替换。

但是巴空军已经见识过正儿八经的三代机了,对于歼-8IIM这种二代机+中距弹的组合,根本看不上。

要么就买标准的三代机,要么干脆省点钱,买歼-7这样的二代机过来应付。

这架歼-8IIM是90年代中后期航展上的常客

退一步,如果当时真的有国家想买廉价的、具备中距拦射能力的二代机,那市面上还有很多二手F-4“鬼怪”呢。

F-4不仅能打AIM-7“麻雀”,升级后还能打AIM-120,而且有多用途能力,包括反辐射能力、对地攻击能力。

这不比歼-8IIM来的香?

挂载AGM-88“哈姆”反辐射导弹和AGM-65“小牛”空地导弹,执行防空压制任务的F-4G

待到2000年之后,歼-8进化出H和F型,终于具备发射霹雳-11和霹雳-12的能力。

然而,21世纪了,谁还愿意进口一款二代机?

中国空军后来购买歼-8F/H,也是因为那会儿三代机产量太低,于是买了一些来应急。

饶是如此,这两个型号的产品也不过200架左右。

要不是中国的国土辽阔,需要它的航程优势,不然就那个技术状况,80年代就要寿终正寝了。

在三代机稀缺的年代,歼-8是我军少有能在南海保持有限巡逻力度的战机,前提还得是带上3具副油箱。

总结下来,歼-8是起了个大早,赶了个晚集。

但凡每个型号的进度能提前个5年,也不至于只有350架的产量。