【前言】

1958年的时候,云南大学教中文的张若名教授,日子是一天不如一天了,心里头压力山大,整个人看起来都有点迷迷糊糊的,精神状态不太好。

6月18号中午,张若名独自一人走到了云南大学后门旁边的小河边,一下子跳进了那冰冷的水中,就这样舍弃了自己珍贵的生命,来表达自己的决心。那年,她已经56岁了。

【周恩来:我了解张若名的人品】

张若名在那天选择结束生命,并不是早有预谋,而是实在受不了当天受到的不公平待遇。

那天早上,云南大学中文系的老师们开了个批判大会,硬是要给张若名扣上一堆罪名。张若名觉得这事儿太丢人了,根本没法接受。会议一完事儿,她就跑到学校后头的河边,心里一横,跳河走了。

说实在的,张若名之所以选择自杀,并非仅仅是因为那次批判会。在过去的一年里,反右运动中她多次遭到了不公平的对待,这些事儿一点点压在她心上,压力越来越大,最后她实在是扛不住了,才走上了这条路。

1963年,张若名自杀的事儿传开后,周恩来总理火冒三丈,他赶紧让老婆邓颖超去一趟云南大学,好好查清楚这件事。

周恩来总理和邓颖超夫人到了张若名在云南大学受到的错误批判。中共云南大学党委对此事进行了仔细审查,确认了批判的错误,随后向张若名的家人诚恳地道了歉。

但是,因为当时的政治氛围比较特别,张若名在政治上并未获得认可。她的退党一事还是被翻了出来,并给了个说法。张若名的家人听到这个说法,心里头真是难以接受。

其实,张若名最后没和周恩来在一起,主要是因为她退了党。

说到这事儿,周恩来总理曾对侄女秉德讲过:“初恋啊,真的是挺美好的,要真放手,其实挺不容易的。刚开始,我也试着劝过她好几次,想让她看开点儿,坚强点,别遇到点儿挫折就想退党。但她就是听不进去。她说自己累了,想去做文学研究……她正式退党以后,我也就下定了决心,跟她好好聊了聊我的感情看法,跟她说了咱俩到此为止了。”

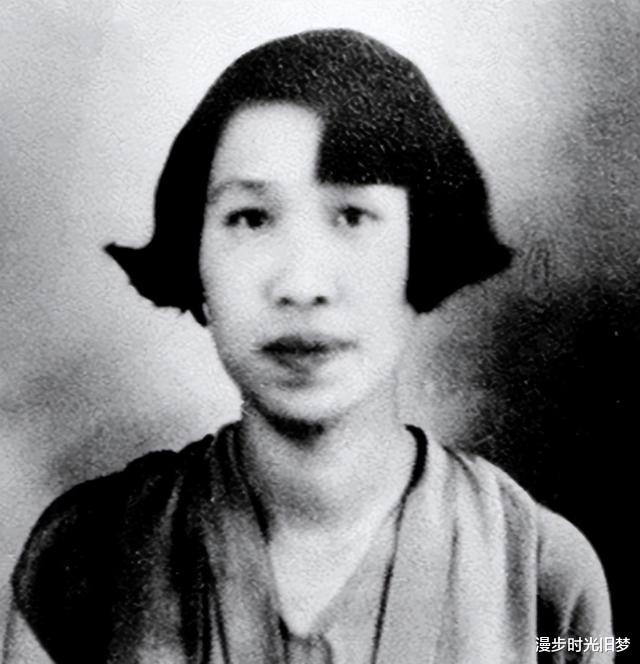

张若名,1902年在河北清苑县出生,她的字是砚庄。1916年,她成功考入了直隶女师。到了1919年,五四运动风起云涌,张若名也加入了学生运动的行列,她带头组织了天津女界爱国同志会,并且还被大家选为了评议部的负责人。

那时候,张若名联合了郭隆真、邓颖超等人,一起搞了个天津女界爱国组织。没过多久,她又和周恩来、郭隆真、刘清扬等人一块,成立了觉悟社。

1920年11月那会儿,张若名跟周恩来、郭隆真他们一块儿去了法国深造。在那边,张若名加入了在欧洲的中国少年共产党组织。

在觉悟社里,大家都讲独身,但周恩来和张若名谈恋爱的事儿,其实大伙儿心里都明镜似的。周恩来每次给邓颖超写信,里头总会带上几句张若名的事儿。时间久了,这事儿大家也都见怪不怪了。

聊起那段往事,邓颖超对周恩来总理的侄女笑道:“那时候,张若名跟我们走得挺近,特别是跟你伯伯挺合得来的。我一度还想呢,要是你伯伯没坚持单身,跟她在一起说不定挺好的。周围的人也都这么觉得。”

周恩来总理在和侄女聊起恋爱观时,自己先开了口,说起了他和张若名之间的那段情史。

那时候,周恩来总理的侄女跟我讲:“秉德啊,我跟你说个事儿。在我和你七妈成婚前,我在巴黎谈过一个姑娘,模样还挺俊的。”

周恩来总理讲完话后,邓颖超也没藏着掖着,直接就说:“那时候觉悟社里的伙伴们私下议论,要是将来周恩来哪天不坚持独身了,要娶媳妇,那他和张若名简直就是天生一对。”

1924年,列宁离世后,法国共产党在里昂的那个小组就打算开个纪念会。不过,法国政府那时候出了个规定,说是不让外国共产党的成员来参加这个会。

对于这事儿,张若名他们几个没照着做。没多久,大伙儿商量了一下,决定派张若名去开会,还得上台讲话。

这事让张若名差点儿被法国政府赶出国。那时候,她老觉得有法国警察在暗地里盯梢。再加上她的家庭背景,党内还对她进行了调查。

这两件事接连发生后,张若名真的累坏了,身体和心理都扛不住了。想了想,张若名决定离开旅欧中国少年共产党,不再掺和政治上的那些事儿。她打算让自己消停会儿,在法国好好专心读书。

周恩来总理曾跟侄女谈起过,他努力劝说过张若名,但没能改变她的决定。张若名铁了心要退出党组织,之后,周恩来总理便跟她断了恋爱关系。

后来,给邓颖超写信时,张若名这个名字就再也没出现过。这让邓颖超心里直犯嘀咕,于是她在给周恩来的一封信中直接问道:“咋不提若名姐了呢?你最近写的信里都没提到她。”

聊到为啥和张若名分开,周恩来总理跟侄女聊天时说:“我铁了心信马克思主义,打算一辈子为无产阶级革命事业拼,随时准备豁出命去。那我找的人生伴侣,肯定也得跟我一条心,能跟革命路上的风风雨雨较劲,你七妈就是这样的人。所以,我就跟张若名直说了,之后常给你七妈写信,还求了婚。”

周恩来和张若名分开后,关系并没有变僵,他俩反而成了朋友。他说道:“这世上,男女之间不只有爱情,还有友情嘛。做不了夫妻,也能做朋友啊!就像张若名,咱俩在天津时还一起蹲过牢呢。我知道她这人,虽说她后来不追求革命了,但这不代表她会站到敌人那边害我们,咱俩照样能当朋友。”

1927年,张若名成功进入里昂大学,开始攻读她的博士学位。在法国的那些日子里,她和同样在里昂大学念博士的杨堃喜结连理。

1931年那会儿,张若名和她老公杨堃一起回到了祖国。一回来,张若名就被北平中法大学文学院请去当教授了;而杨堃呢,他直接回了河北农业大学教书,这学校当初还保送他出国留学来着。

1948年,云南大学的熊庆来校长向张若名发出了邀请,于是她前往该校,在中文系当起了老师。

1949年12月份,云南这块地方终于迎来了它的解放时刻。

没过多久,张若名就在云南大学搞起了文艺理论的教学研究,还当上了教研室的头儿。之后,她加入了中国民主同盟,并且为了跟党更加亲近,使出了浑身解数。

1955年春天4月份,周恩来总理在去印度尼西亚参加万隆会议的路上,顺道在云南歇了歇脚。他抽空去了趟云南大学,专门看望了老朋友张若名。

碰面时,周恩来总理热情地抓起张若名的手,笑道:“哎呀,真是好久没见了!我替小超向若名姐问声好啊!”

这次碰头,周总理和张若名聊了快5个小时,他们一起回想以前一起投身革命的日子。周总理对张若名说:“你那时候加入的是团组织,还没成为党组织的一员呢。”

这次深入的聊天,让张若名感到非常振奋。她琢磨着,比起退出党组织,退团的后果可要轻不少,这样一来,张若名心里的压力小了很多。

之后,张若名一心想要加入党组织,所以每次和中共云南党委交流时,她都毫无保留地吐露心声。没想到,这样的真诚却让她后来被打成了右派,最终走上了悲剧的道路。

那时候,邓颖超虽然没能帮张若名恢复名誉,但她始终没忘这事,一直记在心里。

1980年,邓颖超收到了一封信,是张若名的儿子寄来的。信里头,他恳请云南大学能给张若名一个政治上的公正评判。这事儿,就成了给张若名平反的一个好机会。

11月份,邓颖超亲自关心后,云南大学中共委员会给出了《张若名同志的政治历史评定报告》,里面讲明:“经过再次审查,张若名同志一辈子都在为革命、为人民忙活,干了很多好事,政治背景清白,没有什么大的政治历史瑕疵。”

到现在,张若名的冤屈被完全洗清,名誉也得以恢复。这事儿,总算是有了个完美的收尾。