开栏语

1919年,五四运动让世界看见了中国青年的爱国力量,五四精神以磅礴之力,鼓舞了中国人民和中华民族实现民族复兴的志向和信心。

1921年,浩浩荡荡的历史进程中,中国共产党应运而生。百年征程波澜壮阔,中华民族在坚韧中奋斗不息;百年大党风华正茂,中华儿女用热血铸就时代的里程碑。

秉要执本,继往开来。奋斗与创新的精神始终激励着广大科技工作者在祖国大地上树立起一座座科技创新的丰碑,也炼成了独特的精神气质。

中流击水,奋楫者进。踏实肯干的三秦儿女正在积极面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,承担参与国家重大工程、重大科研任务,在众多国家重大工程中做出重要贡献。

“一个时代的精神是青年代表的精神,一个时代的性格是青年代表的性格。”

献礼建党百年,在第102个“五四青年节”临近之际,inkr数字传媒联合青年博士智库推出“青年博士说”系列采访,旨在聚焦陕西青年科技从业者在工作生活中的点滴,以多元视角,闻青年之声,集博士之智,看他们在平凡日子里勇攀科学高峰,迎难而上、勇于奋斗动人故事,彰显新时代陕西科技青年的精神与力量。

——inkr品牌主理人 荷颜

本期嘉宾

马小飞,中国空间技术研究院博士,我国星载大型网状天线技术领域的主要创建者和团队领导人,所研制产品已成功应用在北斗三号、嫦娥“鹊桥”等为代表的多个航天工程里。

5月15日,“天问一号”在宇宙历经10个月的旅行后,终于成功着陆火星,写下航天乃至人类历史上的新篇章。

随“落火”而来的,是话题名为“天问一号着陆后总设计师哭了”的热搜。在短短的几秒的视频里,我们从那张热泪盈眶的脸上看到高兴、激动,以及如释重负。

不止是火星探测任务,每一个航天工程的背后,都有无数个“张荣桥”。他们在夜以继日的科研生活里、在如履薄冰的科研压力中,建设出了一个震撼寰宇的航天强国。

“鹊桥”搭乘长征四号丙运载火箭升空瞬间 图片来源:中国航天科技集团 摄像:赵聪

大天线技术的开拓者

用20年见证从起步到世界第二

2018年5月21日凌晨,嫦娥四号中继卫星——“鹊桥”在西昌卫星发射中心成功发射。“鹊桥”的核心电子设备均由航天科技集团五院西安分院设计研发,为今后嫦娥四号月球探测器在月球背面软着陆和巡视勘察铺平了道路。

“鹊桥”要起到中继通信作用,依托天线实现信号的跟踪捕捉和接收是关键。嫦娥四号中继星天线是我国目前飞得最远的大型天线,同时也是我国第一个固网结合的伞状天线在轨运用,其保障了卫星中继功能的顺利实现。

航天五院西安分院空间天线技术专家马小飞在采访中介绍道:“我们这个天线直径达到了4米以上,但是要求型面的偏差在轨在任何情况下都不能超过一毫米的偏差,这样的指标体系在国际上应该是一个非常难的指标。”

作为“鹊桥”的伞状天线设计研发负责人,马小飞自2000年成为航天五院西安分院的研究生起,就同自己的导师开始大型星载可展开天线技术(以下简称“大天线技术”)的研究。

“那时候,国内刚诞生这个技术的概念,而美国、俄罗斯、日本等国家的技术遥遥领先。二十年后的当下,我们的有些产品在型面精度方面,已经超过世界第一的美国。”作为国内相关领域的开创人之一,马小飞说起这段自己亲身参与并见证的历史,充满了自豪感。

如今,我国的大天线技术广泛运用于空间通信、遥感、导航及深空探测等领域,在卫星、飞船、空间站等应用上担任着“眼睛”和“耳朵”的角色,是空间技术的核心技术之一,其发展推动国家空间技术水平的提高。

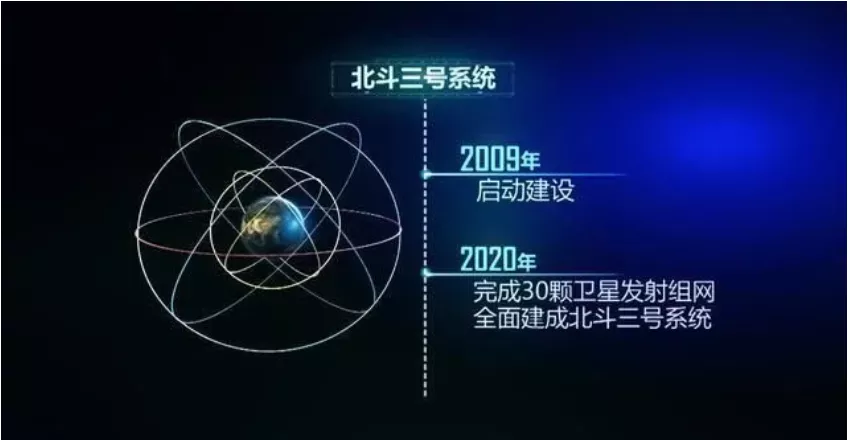

马小飞带领的空间大型可展开天线技术创新团队,承担了我国所有的空间大型可展开网状天线的产品研制、理论研究及新技术开发,在空间大型可展开天线技术领域开展了多项开创性工作。团队已开发出三大类型十多种空间大型可展开天线产品,成功实现在我国北斗三号导航组网卫星、嫦娥四号鹊桥卫星等为代表的多个卫星领域在轨应用。

图片来源:网络

如履薄冰的科研生涯

10000减1从不等于9999

在航天五院西安分院的办公区墙上,写着这样一句标语:“10000-1=0”。对此,马小飞解释说这道看起来错误的算术题就是他们的工作标准。

在这里,10000减去1并不等于9999,而是一切归零。意味着,如果所研究的成果由10000个组件构成,只要有1个组件出现问题,那就是失败。在这里,每一个1都一样重要,每一个1都不能出错。“可以说,我们一直都处于如履薄冰的状态。”马小飞坦言。

事实上,马小飞所研制的大多数产品发射在距地球几十万公里以外的太空中,如果大天线没有按计划在太空里展开,则对整个航天工程有很大的影响,一般损失以几十亿元起步,少则也损失几亿元。并且,每一次发射都是对多年科研成果的验证,工程师们的压力显而易见。

而回想每一次研究心血成功应用时的心情,他感慨万千:“我的心情有一个分水岭,在产品正式上天工作之前,尽管我对它充满信心,但紧张不可避免。因为大天线像雨伞一样收在火箭里,火箭发射成功后经过一个复杂的过程才能展开运行,而宇宙空间的环境很差,不仅极寒且失重,已发射的大天线不可维修,必须一次成功。当然,大天线成功进入工作状态后,我是非常高兴的。记得某一次等到产品在太空成功运行的消息后,我们团队从凌晨三点半一直喝酒喝到早晨七点半,多年的高压得到释放,就像是干了一件惊天动地的大事。”

在马小飞看来,如果人生只能专注于一件事,他希望仍从事现在的工作,并让国家的大天线技术水平超越美国,成为世界第一。“十年后,这个目标就能实现!”他信心满满。

马小飞受邀出席“2019空天信息大会” 图片来源:36Kr

身兼数职的教育家

科学研究人才要做“T型青年”

技术研究人才要做“Π型青年”

1996年,马小飞考上了东北大学机械自动化专业。报考研究生时,因对航天事业充满向往,他选择在中国航天五院继续深造。而今,除了自己本身的科研工作,马小飞还在北京航空航天大学、南京航空航天大学、西安交通大学等高校兼职教授,培育研究生。

“研究所和高校培养研究生的着重点是不同的,研究所在培养研究生时有具体的实践方向,能让学生提前接触未来的工作内容,学校则注重平台专业,以便于学生未来选择不同的发展方向。”

自己在选择研究生时,马小飞主要以两点作为参考标准:“一是,学生要喜欢以后将要从事的研究方向,能脚踏实地做科研;二是,看学生的毕业院校,因为一个好的学习环境对科学素养的培养很重要。”

马小飞认为,研究生应该分为从事科学研究和从事工程技术研究两类。科学研究人才擅于探索世界的未知,他们必须专注一个领域并深耕;技术研究人才则应当有专业技术和某个应用领域两个关注点,两点互相促进、互相交叉。“搞科学研究的人应当做‘T型青年’,搞技术研究的人则应该做‘Π型青年’。”

而基于自己多年的学习生活和工作经验,他对如今的大学生有几点希望:“第一,先把专业基础知识学好,这对未来从事相关领域工作非常有帮助;第二,长期坚持体育锻炼,把身体素质提高;第三,抓住开阔眼界的机会,多去各地学习、多参加学术会议、多参观企业,把知识面拓宽。”