首周票房不足1500万,豆瓣评分跌破6分!

当周冬雨与刘昊然在《平原上的火焰》中相视落泪,刘浩存和文淇在《想飞的女孩》里挣扎求生,观众却在影院里如坐针毡。这两部集结顶流明星、入围国际影展的国产文艺片,上映九天累计票房竟不足3500万,口碑更是一泻千里。究竟是观众抛弃了文艺片,还是文艺片早已自绝于江湖?这场惨败撕开的,远不止是两部电影的遮羞布——它直指中国电影市场最隐秘的溃烂伤口。

一、双片解剖:当"文艺范"沦为遮羞布

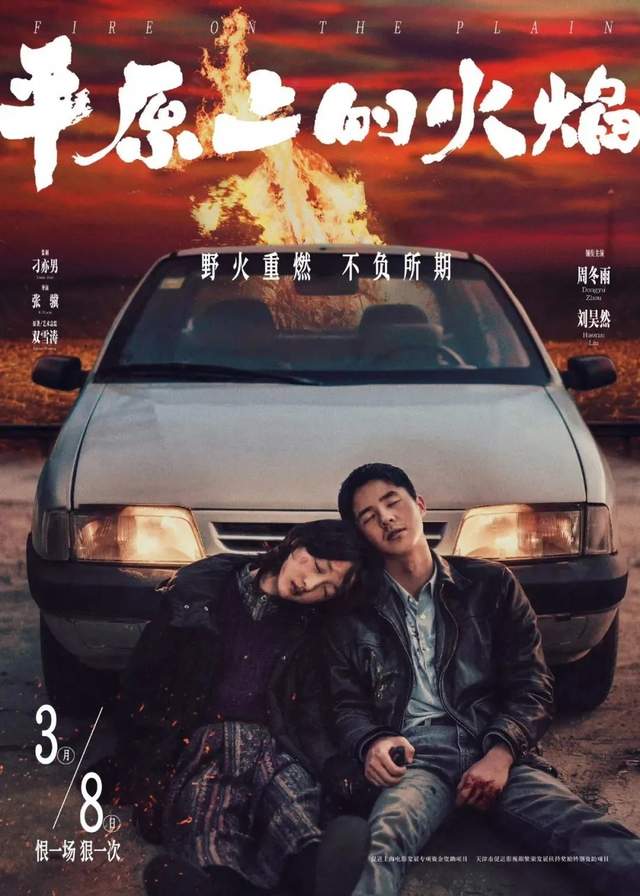

(1)《平原上的火焰》:一场被阉割的东北文艺复兴

从圣塞巴斯蒂安电影节的高光亮相,到五年间历经撤档、换角、删减的跌宕命运,这部改编自双雪涛神作的作品,最终沦为缝合怪式的青春疼痛片。原著的恢弘时代叙事被压缩成单薄的犯罪爱情,周冬雨标志性的"叛逆少女"式演技,在工业废墟背景下显得格外滑稽。更讽刺的是,当剧版《平原上的摩西》用6集篇幅构建出史诗级叙事时,影版却连基本的人物动机都支离破碎。

(2)《想飞的女孩》:柏林光环下的悬浮苦难

入围柏林主竞赛的光环,掩盖不了导演文晏的创作危机。为制造女性苦难而设计的极端反派——吸毒父亲、变态导演、黑帮头目——如同提线木偶般机械作恶。经期少女被逼反复下水、乡村少女遭性剥削等桥段,看似震撼实则充斥着"为惨而惨"的算计。当象征自由的乌鸦在片尾突兀起飞时,观众只感受到被强灌鸡汤的荒诞。

二、国产文艺片三大绝症

(1)类型化陷阱:犯罪悬疑成万能狗皮膏药

从《暴雪将至》到《平原上的火焰》,犯罪元素已成文艺片标准配置。但当凶杀案沦为推进剧情的工具,当刑警办案变成爱情戏的背景板,这种投机取巧的类型拼贴,反而暴露出创作者对现实洞察的贫瘠。数据显示,近三年国产文艺片超70%涉及犯罪元素,同质化程度触目惊心。

(2)明星反噬定律:顶流是把双刃剑

周冬雨连续三部文艺片扑街(《燃冬》《平原》《热搜》),印证了"谋女郎"魔咒。当明星特质与角色严重错位(如刘昊然硬凹硬汉警察),其流量反而成为劝退观众的负资产。更致命的是,片方常将明星片酬占比推高至60%以上,导致制作经费捉襟见肘——某文艺片导演透露:"请完顶流,场景只能搭塑料棚拍。"

(3)电影节路径依赖:国际奖杯成皇帝新衣

《想飞的女孩》柏林镀金却口碑崩塌,撕开了"冲奖特供片"的真相。为迎合西方评委口味,不少创作者刻意堆砌中国符号:下岗潮、城乡对立、女性压迫...这种功利化的苦难叙事,既难引发本土共鸣,更让国际视野中的中国形象陷入刻板循环。

三、破局者启示录:那些杀出重围的异类

(1)《河边的错误》:类型解构的胜利

朱一龙主演的这部犯罪文艺片狂揽3亿票房,其秘诀在于将余华原著解构成一场全民参与的解谜游戏。超35万条豆瓣影评中,"细节考据""符号隐喻"成高频词,证明观众并非排斥深度,而是厌恶故弄玄虚。

(2)《宇宙探索编辑部》:荒诞美学的逆袭

伪纪录片形式+科学民科笑料+哲学终极追问,这部7000万票房黑马证明:文艺片可以既接地气又有格调。关键在找到艺术表达与大众趣味的公约数——就像主角老唐的电视机雪花,既是宇宙密码,也是人间烟火。

(3)《初步举证》:女性主义的精准打击

这部进口片靠"性侵案受害者自救"的尖锐议题,在小众市场狂揽票房。其成功揭示:文艺片若想突围,必须打造情感原子弹——要么刺痛时代神经,要么点燃群体共鸣。

四、观众已进化,创作者还在装睡

当大数据显示Z世代观影主力人均刷剧量超12000分钟,当短视频培养出8秒定生死的观看习惯,传统文艺片慢节奏、弱冲突的叙事模式早已被判死刑。但比技术滞后更可怕的,是某些创作者的认知傲慢:

把晦涩当高级:某新锐导演曾放言"看不懂是你修养不够",其作品上座率不足3%

把猎奇当深刻:集中展示贫穷、暴力、性剥削的"底层奇观"已引发观众生理性反感

把电影节当救命稻草:三大电影节华语片入围数量5年下降40%,西方评委也在审美疲劳

我们究竟需要怎样的文艺片?

当《乘船而去》用江南水乡的日常诗意打动人心,当《年少日记》以香港教室里的血书掀起情感海啸,这些票房惨淡却口碑炸裂的作品证明:观众从未放弃对优质文艺片的渴求。问题的本质,从来不是文艺与商业的对立,而是真诚与投机、创新与守旧、尊重观众与自我陶醉的生死抉择。

此刻,中国电影正站在十字路口:是继续用明星+犯罪+苦难的配方炮制文艺快消品,还是回归对人性、时代、土地的真诚凝视?答案,藏在每个观众用脚投票的数据里,更藏在那些敢于打破枷锁的创作者手中。

【互动话题】

#你最近为哪部文艺片买过单?#

#真正的好文艺片该是什么样?#

欢迎在评论区发表自己独特的看法,点赞关注看更多内容。