2025年春节档,中国电影市场以总票房破100亿元的狂潮震撼全球,而《哪吒之魔童闹海》以52亿票房、50.2%的排片率一骑绝尘,成为当之无愧的“票房屠榜者”。然而,导演饺子在荣耀背后却坦言:“高票房是动力,更是压力。观众期待不断拔高,我们可能已经做到了极限。”这场票房盛宴,不仅是一场视觉与商业的狂欢,更撕开了中国电影工业的深层矛盾——当一部作品被捧上神坛,创作者如何在“封神”与“跌落”的钢丝上求生?

1. 票房神话:52亿背后的冰与火之歌

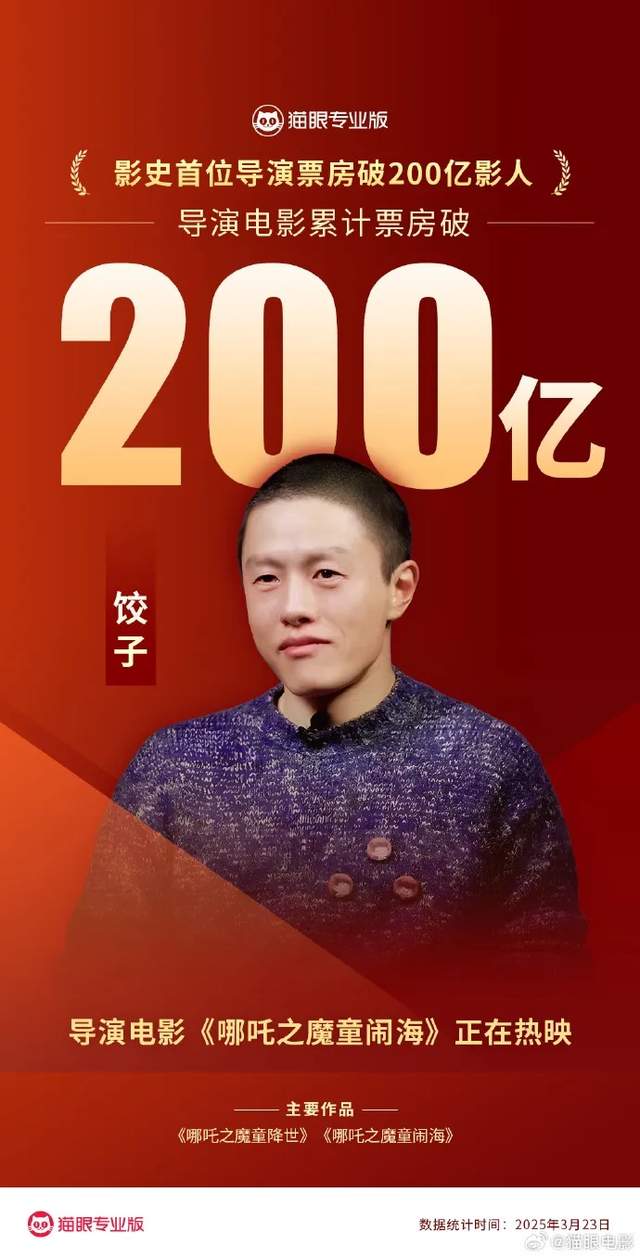

数据狂飙:截至2025年3月23日,《哪吒》系列累计票房突破200亿元,饺子成为中国影史首位票房破200亿的导演,甚至超越陈思诚、张艺谋等老牌导演。

排片霸权:春节档期间,《哪吒之魔童闹海》以50.2%的排片率碾压同期影片,近乎垄断市场。

全球野心:海外票房累计近4亿人民币,全球总票房超202亿,饺子跻身全球系列电影票房第三的导演,仅次于《阿凡达》的卡梅隆与《复联》的罗素兄弟。

2. 饺子导演的“矛盾独白”:荣耀背后的焦虑深渊

惊喜与负担:饺子坦言,首部《哪吒》因“不被期待”而获得创作自由,但续集的成功却让观众期待成为“沉重的十字架”。

极限挑战:“我们让团队所有人逼近极限,做不出来就逼,不试怎么知道做不到?”《哪吒2》尝试更复杂的叙事与特效,甚至让团队陷入“能否超越自我”的恐惧。

自我怀疑:“即使做到极限,观众仍可能无感”,这种焦虑折射出创作者对市场反馈的无力掌控。

【票房狂欢下的三重绞杀】1. 观众期待:从“宽容”到“苛求”的致命转折

祛魅心理:首部《哪吒》以“国漫崛起”的情怀打动观众,但续集需直面更严苛的审美评判。网友评论:“第一部的惊喜是偶然,第二部的成功才是真本事。”

情感绑架:票房数字成为公众衡量作品的唯一标尺,导演被迫在艺术表达与商业回报间走钢丝。饺子直言:“观众要的不仅是电影,更是一个‘神话’的延续。”

2. 行业竞争:中国电影的“内卷”困局

资源垄断:50.2%的排片率引发争议,中小成本影片生存空间被挤压,市场陷入“赢家通吃”的恶性循环。

创新困境:国产动画过度依赖神话IP,《哪吒》《姜子牙》《杨戬》扎堆,观众逐渐审美疲劳。饺子团队试图以技术突破破局,却面临“形式大于内容”的质疑。

3. 创作者困境:艺术追求VS商业枷锁

自我撕裂:饺子既渴望“挑战更高难度”,又不得不妥协于市场对“安全牌”的偏好。《哪吒2》加入更多商业化元素,被批“失去初代锐气”。

团队压榨:为追求极致特效,动画师日均工作16小时成常态。行业光鲜背后,是无数创作者的“血汗工厂”现实。

【哪吒的“封神之路”,照见了谁的焦虑?】1. 观众:在“造神”与“弑神”间反复横跳

集体荣誉感:《哪吒》的票房成就被赋予“国漫崛起”的象征意义,观众通过支持电影宣泄文化自卑感。

批判性反噬:一旦续集未达预期,舆论迅速从“捧杀”转向“群嘲”,《姜子牙》口碑崩塌便是前车之鉴。

2. 资本:贪婪的“票房赌徒”

风险转嫁:资方将高额投资押注IP续作,导致原创剧本边缘化。饺子坦言:“若《哪吒2》失败,整个团队可能再无翻身机会。”

数据迷信:排片率、预售票房等指标主导创作决策,艺术价值让位于算法逻辑。

3. 创作者:困在系统里的“理想主义者”

使命感与无力感:饺子将《哪吒》视为“文化输出使命”,但全球化进程中,中国动画仍难打破“东方奇观”的刻板印象。

个体挣扎:导演需同时扮演艺术家、经理人、公关多重角色,精力分散导致创作纯粹性流失。

【当哪吒摘下“魔童”面具,我们还能期待什么?】《哪吒》的票房神话,既是中国电影工业的里程碑,亦是一面照妖镜:

对行业:若沉迷“票房内卷”,终将扼杀创新活力;

对观众:放下“封神执念”,才能看见作品的真实价值;

对创作者:突破极限的勇气固然可敬,但“承认做不到”何尝不是另一种强大?

下一次,当我们在影院为票房数字欢呼时,或许该问:我们是在欣赏电影,还是在参与一场资本与流量的集体催眠?

互动话题:你能接受《哪吒3》票房不如前作吗?为什么?国产动画是否过度依赖神话IP?分享你最期待的原创题材!如果你是导演,会如何平衡艺术追求与商业压力?

本文原创,未经授权禁止转载线索爆料/合作请联系后台

数据来源与延伸阅读:

搜狐《哪吒导演揭示票房背后的心理:动力与压力并存》

腾讯新闻《哪吒超202亿,饺子成全球票房第三导演》

猫眼专业版《中国影史导演票房榜》