1818年,在湖南湘阴的郭府内,一个新生命呱呱坠地。这位自小便拥有优越家境的孩子,展现出与众不同的特质。在私塾中,当先生讲授《三字经》时,他却好奇地提出疑问:“为何说人性本善?”家中长辈讨论“华夷之别”,他却望着河面上西洋商船的三角旗帜沉思:“为何我们的龙旗不是方形?”

于岳麓书院求学期间,那位常于墙角默读《海国图志》的青年,与曾国藩、左宗棠结为挚友。

曾国藩练习书法时亲自研磨墨汁,而左宗棠在斥责外国人时,他插话进来说:“那些红发洋人的军舰,速度比我们的木船快上三倍。”这话让左宗棠大为恼火,他一气之下摔碎了手中的茶杯,怒斥道:“郭嵩焘这家伙,迟早要变得跟洋人一样!”众人当时只当这是句玩笑话,未曾料到,三十年后,这番话竟不幸应验。

【从“湘军财神”到“洋务异类”】

1852年,太平天国军队的冲突席卷了大片地区。

郭嵩焘携一箱账簿急赴曾国藩营地,直言道:“涤生,战事仅凭忠勇难以持久,资金亦不可或缺。”他创新推行“厘金制度”,向商贩征收税款以供养军队,湘军因此得以壮大为勇猛之师。目睹银两如泉涌般流入,曾国藩赞叹不已:“有筠仙相助,堪比增添十万精兵!”

然而,这位“财富之神”不久便成为了众人的一大困扰。

他为湘军购置西式火器,包括洋枪与洋炮,并坚持聘请外国教官来训练士兵。一日进行阅兵时,新引进的一门火炮突然发生爆炸,伴随着巨大的轰鸣声,炮膛炸裂,碎片险些击中曾国藩的官帽,从其上方掠过。

众将领惊恐万分,纷纷跪倒在地请罪,而郭嵩焘却蹲下身,在炮管前低声自语:“英国火炮内壁刻有螺旋纹路……”自那以后,他便被冠以“亲洋”之名,难以摆脱。

【伦敦使馆的孤勇者】

1876年晚秋时节,上海港口细雨绵绵。

58岁的郭嵩焘手持《烟台条约》,携带着30箱书籍,踏上了前往英国的邮轮。在告别的群众中,有人投掷了一副对联过来:“超越同类,出类拔萃,却难容于尧舜之世;未能侍奉好人间之事,怎能侍奉鬼神,何必离开故土。”他俯身拾起对联,苦笑一声后将其收入衣袖,这副对联预示了他接下来三年生活的真实情况。

于伦敦,那位身着补丁衣裳、头戴绒帽的老者,成为了西方报刊上的“幽默焦点”。

《卫报》描绘了他学习使用餐具时的尴尬场景,而《Punch》杂志则讥笑他“将议会视作饮茶之地”。然而,无人知晓,在夜深人静之时,他正埋首疾书《出使西方纪行》,这部作品正悄然引发巨大波澜:“西方国家治国之道,既有根本亦有枝末,其根本在于政府之政策与教育……时下有人认为西方国家以法律为治国唯一依据,此乃大错特错!”

【刀尖上的外交舞步】

于女王会面之时,他坚决不采用跪拜之礼。在参观格林尼治天文台期间,他与英国学者就“地球为圆形”的论点展开讨论。他甚至在宴会上直接向格莱斯顿首相指出:“贵国在印度对鸦片征税,无异于饮毒解渴。”更令同事刘锡鸿感到愤怒的是,他竟然带领使馆人员学习跳华尔兹舞,将其称为“了解对方”。

刘锡鸿将这些被视为不合常规的行为,总结在他的奏章中,列举了“十大过失”:“在巴西国王面前未先行礼而站立”“出席音乐会时查阅演出目录”“模仿洋人使用雨伞而不戴传统斗笠”……这引起了紫禁城内老一辈学者的强烈不满:“郭嵩焘丧失了气节!道德沦丧!”

【破碎的觉醒者】

1879年,背负“卖国贼”指责归国的郭嵩焘,抵达长沙港口时目睹了一幕令人难过的场景,当地民众聚集在岸边,向他所乘船只投掷腐烂的鸡蛋。

岳麓书院,昔日曾获赠“学以致用”之匾,而今墙面遍布“惩奸除恶”的告示。尤为讽刺之处在于,他亲手督造的湘江大堤,在洪水中拯救了全城居民,但堤岸纪念碑上,却隐去了他的姓名。

晚年时,他选择隐居于“求知庐”,这位固执的老者依旧保持着自己的个性。听闻张之洞推行“中学为体,西学为用”,他不屑一顾地说:“在牛粪上栽种牡丹,又能绚烂几时?”当得知康有为意图推行变法,他又微微摇头,评论道:“用猛火炖汤,锅底难免烧焦。”

生命即将走到尽头之时,他于诗集中记录下这样的句子:“历经千秋万代之后,世人定会知晓有这样一个人存在。”笔迹尚新,窗外便响起了孩子们的儿歌:“郭某人,背叛国,死后必受拔舌刑……”

【迟到的平反】

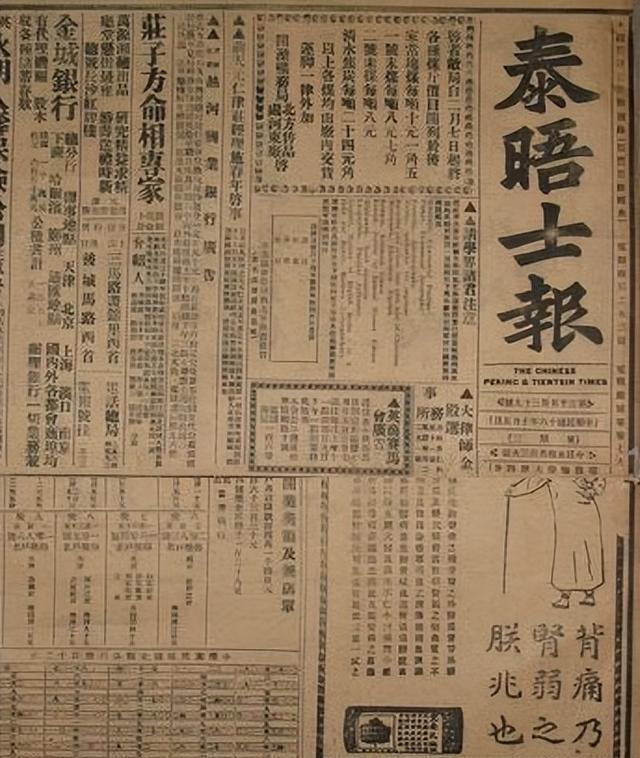

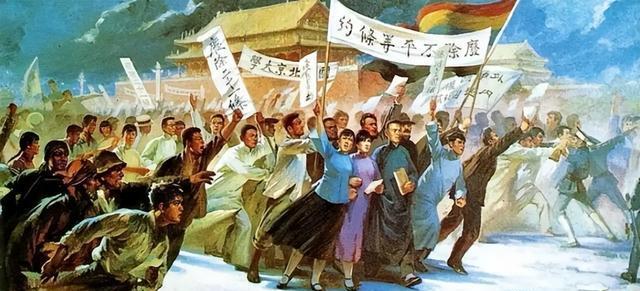

1919年,长沙也卷入了五四运动的浪潮中。一群学生涌入杂草丛生的郭家老宅,在一本破损的《出使西国日记》手稿前整齐站立,表达敬意。

那位走在前面的年轻人擦拭着眼角,说道:“如果郭公能晚出生五十年,他定会成为我们这一代的引领者。”

历史常常展现出讽刺的一面,昔日指责他为“卖国贼”的人们的后代,如今正争相搭乘前往欧洲的留学船只。他积极倡导的铁路建设,最终却沦为军阀争斗的战场。他所预见的那个需要“三百年才能变革”的中国,此刻正艰难地在战火与牺牲中摸索前进的道路。

1995年,中国社会科学出版社再次出版了《郭嵩焘文献集》。

前言中提及:“此人首开先河,以徒步方式亲身感受东西方文化的差异,同时,他也是最后一位在束缚中仍坚持表达自我理念的文人。”

当前,湘江水声持续流淌,岳麓山峰云雾消散,那位寂寥的身影,终于迎来了历史的应答。此时,湘江波涛未息,岳麓山头云雾渐散,那个孤单的背影,终究等到了历史的回应。

【参考资料】

信息整合来源包括《郭嵩焘文献集》、湖南省档案馆编纂的《湘阴县志》、中国社会科学院出版的《近代中国外交人物传记》、中央电视台制作的纪录片《时代的觉醒》以及多本关于晚清外交历史的学术著作。